БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АК)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (АК)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АК) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (АК) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Дубинин М. М., Физико-химические основы сорбционной техники, 2 изд., М.— Л., 1935; Методы исследования структуры высокодисперсных и пористых тел, кн. 1 — 2, М., 1953 — 58; Арефьев А. В., Максимов С. П., «Журнал физической химии», 1967, т. 41, с. 1565.

В. И. Шимулис.

Активный участок

Акти'вный уча'стокполёта космического летательного аппарата, участок полёта с работающими ракетными двигателями. А. у. в большинстве случаев заканчивается выходом на заданную орбиту и отделением космического объекта от ракеты-носителя. Когда расположение места старта не позволяет вывести космический летательный аппарат сразу на заданную орбиту, полёт состоит из нескольких А. у., чередующихся с пассивными участками, на которых ракетные двигатели не работают. Продолжительность А. у. для современных ракет-носителей обычно не превышает 10 —15 мин; протяжённость их существенно меньше, чем участков орбитального полёта. В будущем для космических аппаратов, снабженных электрореактивными двигателями, А. у. могут составлять значительную часть всей траектории полёта.

Актин

Акти'н,белок мышечных волокон. Молекулярная масса около 70 000. Существует в двух формах: глобулярной (Г-актин) и фибриллярной (Ф-актин), являющейся продуктом полимеризации Г-актина. В покоящейся мышце А. находится в форме Ф-актина, образуя с миозином основной сократительный белок мышечной ткани — актомиозин .

Актинидия

Актини'дия(Actinidia), род растений семейства актинидиевых. Вьющиеся кустарники (лианы), высоко взбирающиеся по деревьям; листья без прилистников. Растения двудомные с однополыми, реже обоеполыми белыми, жёлтыми или красноватыми цветками. Плоды — зелёные или зеленовато-жёлтые ягоды. Около 35 видов в Восточной Азии. В СССР — 5 видов. в лесах Дальнего Востока; ягоды А. съедобны,. содержат в больших количествах аскорбиновую кислоту; употребляются в пищу в сыром, варёном, высушенном виде; применяются также в кондитерской промышленности.

В СССР культивируют преимущественно А. коломикта, или амурский крыжовник (A. kolomicta) — витаминоносное, очень холодостойкое растение. Плоды содержат около 700 мг% витамина С, 4,2—9,8% сахаров, 0,78—2,48% органических кислот, 0,73% пектина. Используются в свежем виде и для переработки; в народной медицине — как профилактическое и лечебное средство (при цинге, туберкулёзе и др.). А. острозубчатая (A. arguta) — плоды с ароматом ананаса; сахаров и витамина С содержат несколько меньше, чем А. коломикта; в культуре известна как декоративное растение. А. полигамная, носатая (A. polygama) имеет крупные плоды, съедобные лишь после заморозков. А. Джиральди (A. Giraldii) — близкий вид к А. острозубчатой, плоды крупные (до 4 см ) , в культуре неизвестна. А. Сугавары (A. Sugawarana) близка к А. полигамной, в культуру не введена. Интересна для культуры в СССР А. китайская (A. chinensis), декоративное растение с ароматными крупными (длиной до 5 см ) плодами. Размножают А. семенами и черенками. Культивируют на почвах, хорошо дренированных, богатых лиственным перегноем. И. В. Мичурин вывел ценные сорта А.: Ананасная, Клара Цеткин, Репчатая и др.

Лит.: Еникеев X. К., Шашкин И. Н., Восточноазиатские виды косточковых и актинидий, М., 1937; Деревья и кустарники СССР, т. 4, М. — Л., 1958.

Актинидия острозубчатая: 1 — ветвь с цветками; 2 — цветок; 3 — плод.

Актиниды

Актини'ды,то же, что актиноиды .

Актинии

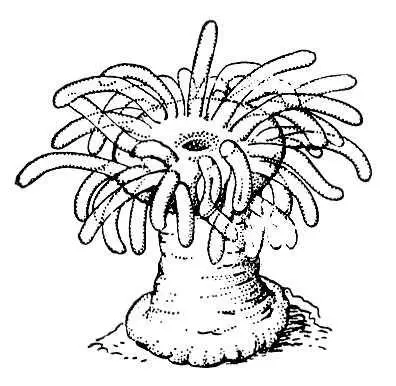

Акти'нии(Actiniaria), морские анемоны, отряд морских кишечнополостных животных класса коралловых полипов (Anthozoa). А. — одиночные полипы, редко — колониальные. Тело А. цилиндрическое (от нескольких мм до 1,5 м в поперечнике), мешковидное, с мускулистой подошвой, при помощи которой животное может медленно передвигаться. На верхнем конце тела имеется рот, окруженный венчиком щупалец. Известны также виды, ведущие прикрепленный, роющий и плавающий образ жизни. Обычно ярко окрашены. Распространены широко, однако большинство обитает в тропических и субтропических водах; в СССР — в Чёрном, северных и дальневосточных морях. А. — хищники, питаются различными мелкими животными и даже мелкими рыбами; имеются также илоядные формы. Добычу схватывают щупальцами, вооружёнными стрекательными клетками, «выстрелы» которых парализуют или убивают жертву, а у человека могут вызвать болезненные ожоги. Некоторые А. живут в симбиозе с раками-отшельниками и др. беспозвоночными.

Лит.: Догель В. А., Зоология беспозвоночных, 5 изд., М., 1959; Жизнь животных, т. 1, М., 1968, с. 299—306.

Ф. А. Пастернак.

Обыкновенная, или конская, актиния.

Актиний

Акти'ний(лат. Actinium, от греч. aktís, род. падеж aktínos — луч), Ac, радиоактивный химический элемент III группы периодической системы Менделеева, атомный номер 89. Стабильных изотопов не имеет. Открыт в 1899 французским химиком А. Дебьерном при изучении отходов от переработки урановой руды. Известно 10 радиоактивных изотопов А. с массовыми числами от 221 до 230. Наиболее долгоживущий 227Ac (период полураспада T 1/ 2= 21,8 года) испускает b-частицы (98,8% ) и a-частицы (1,2%). Изотопы 227Ac и 228Ac (T 1/ 2= 6,13 ч; его называют также мезоторий II, MsThll) встречаются в природе в рудах урана и тория как члены естественных радиоактивных семейств. Поверхностный слой земной коры толщиной 1,6 км содержит 11 300 т 227Ac , но по сравнению с другими элементами содержание А. в земной коре очень мало (6×10 -10% по массе).

Элементарный А. — серебристо-белый металл с гранецентрированной кубической решёткой, t пл1050±50°C, t kип, вероятно, около 3300°C; из-за высокой радиоактивности слабо светится в темноте. На влажном воздухе покрывается белой плёнкой окиси, препятствующей дальнейшему окислению металла. В соединениях А. 3-валентен. Почти все соли А. белого цвета, в растворах — бесцветны. Большинство из них (кроме AcP0 4) изоморфно с соответствующими соединениями лантана. А. образует те же нерастворимые соединения, что и La (гидроокись, фосфат, оксалат, карбонат, фторсиликат). Гидроокись А. Ac(OH) 3имеет более основной характер, чем гидроокись лантана La(OH) 3. Из-за чрезвычайной близости химических свойств А. и лантана выделение А. в чистом виде из природных объектов (содержащих La и др. редкоземельные элементы) связано с громадными трудностями, и поэтому миллиграммовые количества А. ( 227Ac) получают искусственно при облучении нейтронами радия 226Ra.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: