БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АК)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (АК)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АК) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (АК) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из всех А. к настоящему времени практическое. применение находят главным образом Th, U и Р . Изотопы 233U, 235U и 239Pu служат как ядерное горючее в атомных реакторах и играют роль взрывчатого вещества в атомных бомбах. Некоторые изотопы А. ( 238Pu, 242Cm и др.), испускающие a-частицы высокой энергии, могут служить для создания источников тока со сроком службы до 10 лет и более, необходимых, например, для питания навигационной радиоаппаратуры спутников. В таких источниках тока тепловая энергия, выделяющаяся при радиоактивном распаде, при помощи специальных устройств преобразуется в электрический ток. Изучение свойств А. имеет большое теоретическое значение, т. к. позволяет расширить знания о свойствах атомных ядер, химическом поведении элементов и т. д.

Лит.: Хайд И., Сиборг Г. Т., Трансурановые элементы, пер. с англ., М., 1959; Сиборг Г., Кац Дж., Химия актинидных элементов, пер. с англ., М., 1960; Гольданский В. И., Новые элементы в Периодической системе Д. И. Менделеева, 3 изд., М., 1964; Лапицкий А. В., Цисурановые и трансурановые элементы, в сборнике: Рассказывают ученые-химики, М., 1964; Сиборг Г., Искусственные трансурановые элементы, пер. с англ., М., 1965; Хайд Э., Перлман И., Сиборг Г., Ядерные свойства тяжелых элементов, в. 1, Трансурановые элементы, пер. с англ., М., 1967.

С. С. Бердоносов.

Актинолит

Актиноли'т,лучистый камень, минерал из группы амфиболов. Химический состав Ca 2(Mg, Fe) 5[Si 40 11] 2(OH) 2. Иногда имеет примесь MnO (манганактинолит). Кристаллизуется в моноклинной системе. Образует вытянутые, игольчатые и нитевидные кристаллы, собранные в радиально-лучистые, спутанно-волокнистые (нефрит) агрегаты. Цвет зелёный, блеск стеклянный, твердость по минералогической шкале 5,5—6; плотность 3170—3300 кг/м 3. А. породообразующий минерал метаморфических сланцев и контактовых скарнов, где он встречается вместе с хлоритом, эпидотом, тальком, кварцем, гранатом и др.

Г. П. Барсанов.

Актинометр

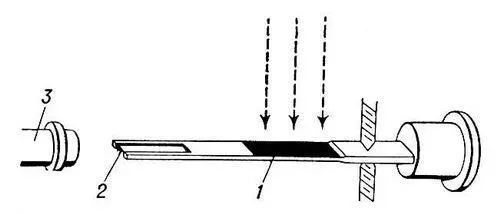

Актино'метр(от актино... и греч. metréō — измеряю), прибор для измерения интенсивности прямой солнечной радиации. Принцип действия А. основан на поглощении падающей радиации зачернённой поверхностью и превращении её энергии в теплоту. А. является относительным прибором, т.к. об интенсивности радиации судят по различным явлениям, сопровождающим нагревание, в отличие от пиргелиометров— приборов абсолютных. Например, принцип действия актинометра Михельсона основан на нагревании солнечными лучами зачернённой сажей биметаллической пластинки 1 , спрессованной из железа и инвара ( рис. 1 ). При нагревании железо удлиняется, а инвар почти не испытывает теплового расширения, поэтому пластинка изгибается. Величина изгиба служит мерой интенсивности солнечной радиации. С помощью микроскопа 3 наблюдают перемещение кварцевой нити 2, расположенной на конце пластинки 1 .

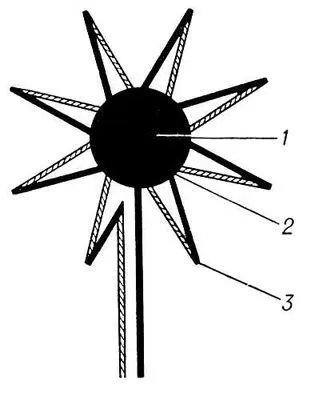

В термоэлектрическом актинометре Савинова — Янишевского приёмной частью служит тонкий зачернённый с наружной стороны серебряный диск 1 ( рис. 2 ), к внутренней стороне которого приклеены центральные спаи 2 термоэлементов, состоящих из зигзагообразно соединённых полосок манганина и константана (т. н. звёздочка Савинова). Периферийные спаи 3 приклеены к медному кольцу в корпусе А. При падении на приёмную поверхность солнечных лучей центральные спаи нагреваются, в то время как периферийные затенены; в результате возникает термоэлектрический ток, пропорциональный разности температур центральных и периферийных спаев, которая в свою очередь пропорциональна измеряемому потоку радиации.

Лит.: Кондратьев К. Я., Актинометрия, Л., 1965; Кедроливанский В. Н. и Стернзат М. С., Метеорологические приборы, Л., 1953.

Рис. 2. Приёмная часть актинометра Савинова — Янишевского («звёздочка» Савинова).

Рис. 1. Приёмная часть актинометра Михельсона.

Актинометрия

Актиноме'трия,раздел геофизики, в котором изучаются перенос и превращения излучения в атмосфере, гидросфере и на поверхности Земли; в узком смысле слова А. — совокупность методов измерений радиации Земли в метеорологии. Источником энергии процессов, происходящих на Земле и в атмосфере, является Солнце. При прохождении коротковолновой радиации Солнца (электромагнитное излучение в области длин волн 0,3—3 мкм ) через атмосферу Земли, в верхних слоях происходят химические реакции, ионизация, диссоциация молекул; поглощение радиации, главным образом озоном, водяным паром и земной поверхностью приводит к нагреванию атмосферы. С другой стороны, Земля, как всякое нагретое тело, излучает энергию в мировое пространство. Приход-расход энергии излучения атмосферы и подстилающей поверхности является конечной причиной появления различных климатических зон на Земле и смены погоды. В связи с этим основной задачей А. является количественное и качественное исследование прямой, рассеянной и отражённой солнечной радиации, длинноволновой радиации земной поверхности и атмосферы (см. Длинноволновое излучение ) , радиационного баланса атмосферы, разработка приборов и методов измерений превращений лучистой энергии в атмосфере, гидросфере и на земной поверхности. А. тесно связана с атмосферной оптикой и спектроскопией, имеет много общего с гелиофизикой, физикой высоких слоев атмосферы и физикой приземного слоя. Результаты экспериментальных и теоретических работ по А. применяют в климатологии, сельском хозяйстве и промышленности, в медицине, архитектуре, транспорте, в аэрологии и метеорологии.

Развитие А. началось ещё в 17 в. Первые измерения солнечного тепла (в некоторых относительных единицах) были произведены английским учёным Э. Галлеем в 1693. В 1896 русский учёный Р. Н. Савельев впервые провёл измерения прямой солнечной радиации с воздушного шара, положив этим начало актинометрическим исследованиям в свободной атмосфере. Однако лишь после создания пиргелиометра (1887) и пиргеометра (1905) шведским учёным К. Ангстремом и биметаллического актинометра (1905) русским физиком В. А. Михельсоном исследования солнечной и земной радиации приобрели строго количественный характер.

История нового периода А. в России тесно связана с именем С. И. Савинова и Павловской обсерваторией. В СССР в 1925 при Главной Геофизической обсерватории (ГГО) была создана постоянная актинометрическая комиссия под руководством которой началось расширение сети актинометрических станций. ГГО — одна из старейших обсерваторий мира, практически руководит в СССР всеми работами в области актинометрических измерений на поверхности Земли и климатологических исследований теплового баланса. Впервые в СССР в 1948 в ГГО начались радиационные измерения с самолёта. Обширные исследования в области А. проводились в Центральной Аэрологической обсерватории и Ленинградском государственном университете.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: