БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АЛ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (АЛ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АЛ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (АЛ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

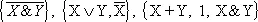

Кроме рассмотренных языков, существуют и др. языки, равносильные им (два языка называются равносильными, если при помощи некоторых правил преобразования каждая формула одного из этих языков переводится в некоторую равную ей формулу в другом языке и обратно). В основу такого языка достаточно положить любую систему операций (и констант), обладающую тем свойством, что через операции (и константы) этой системы можно представить всякую функцию А. л. Такие системы называются функционально полными. Примерами полных систем являются

и т. п. Существует алгоритм, который по произвольной конечной системе функций А. л. устанавливает её полноту или неполноту. Рассматриваются и такие языки, в основе которых лежат системы операций, не являющихся функционально полными, и таких языков бесконечно много. Среди них имеется бесконечно много попарно неравносильных языков (в смысле отсутствия переводимости при помощи тождественных преобразований с одного языка на другой). Однако для всякого языка, построенного на основе тех или иных операций А. л., существует такая конечная система равенств этого языка, что всякое равенство этого языка выводимо при помощи тождественных преобразований из равенств этой системы. Такая система равенств называется дедуктивно полной системой равенств (п. с. р.) языка.

Рассматривая тот или иной из упомянутых выше языков вместе с некоторой п. с. р. этого языка, иногда отвлекаются от табличного задания операций, лежащих в основе этого языка, и от того, что значениями его переменных являются высказывания. Вместо этого допускаются различные интерпретации языка, состоящие из той или иной совокупности объектов (служащих значениями переменных) и системы операций над объектами этого множества, удовлетворяющих равенствам из п. с. р. этого языка. Так, язык над &, Ú, -, 0, 1 в результате такого шага превращается в язык т. н. булевой алгебры, язык над &, +, 1 превращается в язык т. н. булевого кольца (с единицей), язык над &, Ú в язык дистрибутивной структуры и т. п.

А. л. развивается главным образом под влиянием задач, встающих в области её приложений. Из них самую важную роль играют приложения А. л. в теории электрических схем. Для описания последних в некоторых случаях приходится отказываться от пользования лишь обычной двузначной А. л. и рассматривать те или иные её многозначные обобщения (см. Многозначная логика ) .

Лит.: Гильберт Д. и Аккерман Б., Основы теоретической логики, пер. с нем., М., 1947; Тарский А., Введение в логику и методологию дедуктивных наук, пер. с англ., М., 1948; Клини С. К., Введение в метаматематику, пер. с англ., М., 1957; Новиков П. С., Элементы математической логики, М., 1959.

В. Б. Кудрявцев.

Алгебраическая геометрия

Алгебраи'ческая геоме'трия,раздел математики, изучающий алгебраические многообразия. Так называются множества точек в n-мерном пространстве, координаты которых (x 1, x 2,...,x n) являются решениями системы уравнений:

F 1(X 1, Х 2..., X n) = 0,

F m(X 1, x 2, ..., X n) = 0,

где F i,..., F m — многочлены от неизвестных x 1, ..., x n. Каждое алгебраическое многообразие имеет определённую размерность, которая является числом независимых параметров, определяющих точку на многообразии. Алгебраические многообразия, имеющие размерность 1, называются алгебраическими кривыми, имеющие размерность 2 — алгебраическими поверхностями. Примерами алгебраических кривых могут служить конические сечения.

Два алгебраических многообразия называются бирационально эквивалентными, если координаты каждой точки одного многообразия выражаются при помощи рациональных функций через координаты точки другого многообразия, и наоборот. В А. г. алгебраические многообразия обычно изучаются с точностью до бирациональной эквивалентности, поэтому одной из основных задач А. г. является построение бирациональных инвариантов для алгебраических многообразий. Наиболее важные из известных бирациональных инвариантов строятся с помощью средств математического анализа (т. н. трансцендентных методов), в особенности при помощи кратных интегралов по алгебраическому многообразию. Кроме трансцендентных методов, в А. г. часто применяются геометрические методы проективной геометрии, а также топологические методы (см. Топология ) . Последнее вызвано тем, что некоторые важные бирациональные инварианты, например род кривой (см. ниже), алгебраических многообразий носят топологический характер. Особенно большую роль играет связь А. г. с топологией в свете теоремы японского математика Хиронака, согласно которой всякое алгебраическое многообразие бирационально эквивалентно многообразию, не имеющему особых точек.

Наиболее разработанная часть А. г. — теория алгебраических кривых. Основным бирациональным инвариантом алгебраической кривой является её род. Если алгебраическая кривая плоская, т. е. задаётся в декартовых координатах уравнением F(х, у) = 0, то род кривой g = (m - 1)(m - 2)/2 - d, где m — порядок кривой, а d — число её двойных точек. Род кривой всегда есть целое неотрицательное число. Кривые рода нуль бирационально эквивалентны прямым, т. е. параметрически могут быть заданы при помощи рациональных выражений. Кривые рода 1 могут быть параметризованы эллиптическими функциями и поэтому называются эллиптическими кривыми. Кривые рода больше 1 могут быть параметризованы с помощью автоморфных функций. Каждая кривая рода g , большего 1, с точностью до бирациональной эквивалентности однозначно определяется 3g - 3 комплексными параметрами, которые сами пробегают некоторое алгебраическое многообразие.

В многомерном случае наиболее изученный класс алгебраических многообразий образуют абелевы многообразия. Это — замкнутые подмногообразия проективного пространства, являющиеся одновременно группами, причём так, что умножение задаётся рациональными выражениями. Умножение на таком многообразии автоматически оказывается коммутативным. Алгебраическая кривая является абелевым многообразием тогда и только тогда, когда она имеет род 1, т. е. является эллиптической кривой.

Теория алгебраических кривых и теория абелевых многообразий тесно связаны между собой. Всякая алгебраическая кривая рода, большего 0, канонически погружается в некоторое абелево многообразие, называемое якобиевым многообразием для данной кривой. Якобиево многообразие является важным инвариантом кривой и почти полностью определяет самоё кривую.

Исторически А. г. возникла из изучения кривых и поверхностей низких порядков. Классификация кривых третьего порядка была дана И. Ньютоном (1704). В 19 в. А. г. постепенно переходит от изучения специальных классов кривых и поверхностей к постановке общих проблем, относящихся ко всем многообразиям. Общая А. г. была построена в конце 19 и начале 20 вв. в трудах немецкого математика М. Нётера, итальянских математиков Ф. Энрикеса, Ф. Севери и др. Своего расцвета А. г. достигает в 20 в. (работы французского математика А. Вейля, американского математика С. Лефшеца и др.). Крупные достижения в А. г. имеют советские математики Н. Г. Чеботарев, И. Г. Петровский, И. Р. Шафаревич .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: