БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АП)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (АП)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АП) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (АП) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

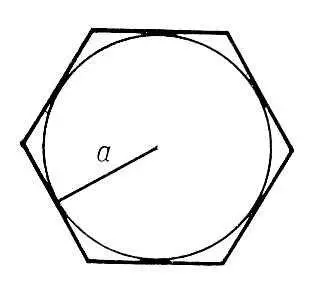

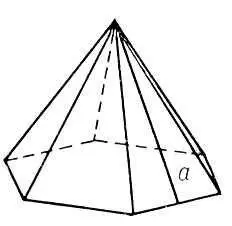

Апофема

Апофе'ма(от греч. apotithçмi — откладываю в сторону), 1) длина перпендикуляра, опущенного из центра правильного многоугольника на любую из его сторон ( рис. 1 ); 2) в правильной пирамиде А. — высота а ее боковой грани ( рис 2 ).

Рис. 1 к статье Апофема.

Рис. 2 к статье Апофема.

Апофеоз

Апофео'з,заключительная торжественная массовая сцена спектакля или праздничной концертной программы, циркового представления, прославляющая народ, героя, какое-либо событие и т.п. А. носит обычно монументальный характер и исполнен особого подъёма, величия. Классический пример А. — заключительная сцена в опере «Иван Сусанин» Глинки. А. широко применялся в старинной историко-мифологической опере (например, во французской «лирической трагедии» Люлли). А. может являться также самостоятельной частью (обычно без текста) какого-либо представления, празднества, шествия и т.п. Такие А. строятся на выразительных группировках и позах действующих лиц («живая картина», «немая сцена»), в них используются яркое декорационное оформление, костюмы, бутафория и т.п. Мастером эффектных самостоятельных А. был в России декоратор и машинист Большого театра К. Ф. Вальц.

Апофермент

Апоферме'нт,апоэнзим, коллоидальная, белковая часть фермента, обусловливающая специфичность его действия. Характеризуется, как правило, в отличие от кофермента , неустойчивостью к нагреванию и другими свойствами белков (см. Ферменты ).

Апофиз

Апо'физ(от греч. apophysis — отросток), 1) у животных: а) костный отросток или вырост, б) выступ раковины у моллюсков. 2) У растений — апофиза: а) вырост различного размера и формы, строения и окраски, находящийся у основания коробочки некоторых мхов; б) ромбическая площадка на утолщённом конце зрелой семенной чешуи у шишки сосны. Особенности тех и других А. учитываются в систематике мхов и сосен.

Апофиза

Апофи'зав геологии, жилоподобное ответвление, отходящее от магматического тела во вмещающие породы, связь с которым можно непосредственно проследить. А. обычно сложена породой, сходной с главным магматическим телом, но отличается мелкокристаллическим или порфировидным строением. А. иногда называют и мелкие рудные жилы, отходящие от главной жилы.

Апофония

Апофони'яв языкознании, см. Аблаут .

Апохромат

Апохрома'т(от греч. аро, здесь — уменьшение и chroma — цвет), объектив, в котором исправлены сферические и сферохроматическая аберрации, а остаточная хроматическая аберрация меньше, чем у ахроматов (см. Аберрации оптических систем ). Уменьшение хроматической аберрации в А. достигается применением специальных сортов стекла (курцфлинт) и некоторых кристаллов (флюорит, квасцы), а также введением в оптическую систему зеркал. Различные конструкции линзовых и зеркально-линзовых А. применяются как астрономические, микроскопические и фотографические объективы.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 1—2, М.— Л., 1948—62 (ч. 1, § 156, ч. 2, § 258, 268).

Апоцентр

Апоце'нтр(от апо... и центр ), точка орбиты небесного тела, наиболее удалённая от центрального тела, вокруг которого оно движется. В частных случаях А. называется апогеем , афелием , апоселением и т.д.

Аппаев Хасан Алиевич

Аппа'евХасан Алиевич (1904, с. Карт-Джурт, ныне Карачаевский район Карачаево-Черкесской АО, — 1938), карачаевский советский писатель. Член КПСС с 1929. В печати выступил в 1928. С 1936 секретарь Карачаевского обкома КПСС. Автор романа «Чёрный сундук» (кн. 1—2, 1935—36), в котором раскрываются социальные противоречия дореволюционного общества, даются картины быта карачаевцев.

Соч.: Къара кюбюр, Черкесск, 1958.

Аппалачи

Аппала'чи(Appalachian Mountains), горы на В. Сев. Америки, в США и Канаде, образующие полосу хребтов, долин, плато и плоскогорий, шириной 300—500 км . Протягиваются с Ю.-З. на С.-В. от 33° с. ш. до 49° с. ш. на 2600 км . Основными хребтами являются Голубой хребет, Белые горы, Адирондак, Зелёные горы; выделяется также Аппалачское плато. Преобладающие высоты 1300—1600 м (наибольшая — 2037 м , г. Митчелл). А. возникли на месте геосинклинальной системы, активно развивавшейся в палеозойскую эру на позднедокембрийском складчатом основании. В юре — палеогене наступило выравнивание горной страны. Возрождение горного рельефа последовало в неогене — антропогене, когда территория современных А. испытала сводовое поднятие, что привело к сильному расчленению поверхности и формированию современного рельефа. Хребты имеют складчато-глыбовый и глыбовый характер и разделены межгорными эрозионными долинами и котловинами.

В антропогеновом периоде сев. часть А. подвергалась оледенению, южная продолжала оставаться в условиях тёплого и влажного климата, благодаря чему здесь смогли сохраниться леса из широколиственных и вечнозелёных видов, распространившихся впоследствии на большей части А. По строению и развитию А. делятся на Северные и Южные (с границей примерно на широте Нью-Йорка).

Северные А. граничат на С.-З. по крупному разлому (линия Логана) с Канадским щитом; они лишены передового прогиба и состоят из узкой зоны осадочных отложений нижнего палеозоя на С.-З. и более широкой зоны развития вулканогенных, интрузивно-магматических и метаморфических пород на Ю.-В. Основными эпохами складчатости для Сев. А. были таконская в конце ордовика и акадийская в конце девона. В карбоне — перми во внутренней зоне развивались межгорные прогибы, заполненные в основном континентальными отложениями, сначала угленосными, затем красноцветными.

Южные А. сопрягаются с плитой Мидконтинента Северо-Американской платформы через Предаппалачский прогиб, выполненный верхним палеозоем, с которым связаны важные месторождения угля, нефти и газа (см. Аппалачский каменноугольный бассейн ). Их внешняя, более широкая зона (Долин и Кряжей) состоит из направленных к С.-З. складок и надвигов пород нижнего и среднего палеозоя. Внутренняя зона (Голубой хребет) сложена метаморфизованными осадочно-вулканогенными нижне- и среднепалеозойскими, а также верхнедокембрийскими породами и гранитами. Заключительное поднятие и складчатость Южных А. относятся к концу палеозоя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: