БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (БЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (БЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (БЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (БЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Плоскость a , пополненная т. о. бесконечно удалёнными точками и бесконечно удалённой прямой, представляет собой т. н. проективную плоскость. Её свойства отличаются от свойств евклидовой плоскости (например, на проективной плоскости пересекаются любые две прямые).

Евклидову плоскость можно пополнять Б. у. э. и др. способами. Так, при изображении комплексных чисел на евклидовой плоскости, последняя пополняется одной бесконечно удалённой точкой, которая отвечает одному бесконечно большому комплексному числу.

Лит.: Ефимов Н. В., Высшая геометрия, 4 изд., М., 1961.

Э. Г. Позняк.

Бесконечно удалённые элементы.

Бесконечное произведение

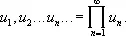

Бесконе'чное произведе'ние,произведение бесконечного числа сомножителей u 1, u 2, ..., u n,..., т. е. выражение вида

Б. п., в котором сомножителями являются числа, иногда называемые бесконечным числовым произведением. Б. п. не всегда может быть приписано числовое значение. Если существует отличный от нуля предел последовательности частичных произведений

pn = u 1 u 2... u n

при n ® ¥, то Б. п. называется сходящимся, a lim pn = р — его значением, и пишут:

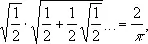

Исторически Б. п. впервые встретились в связи с задачей о вычислении числа p. Так, французский математик Ф. Виет (16 в.) получил формулу:

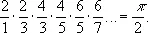

а английский математик Дж. Валлис (17 в.) — формулу:

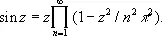

Особое значение Б. п. приобрели после работ Л. Эйлера, применившего Б. п. для изображения функций. Примером может служить разложение синуса:

Разложения функций в Б. п. аналогичны разложениям многочленов на линейные множители; они замечательны тем, что выявляют все значения независимого переменного, при которых функция обращается в нуль.

Для сходимости Б. п. необходимо и достаточно, чтобы u n ¹ 0 для всех номеров n, чтобы u N> 0, начиная с некоторого номера N, и чтобы сходился ряд

Т. о., исследование сходимости Б. п. эквивалентно исследованию сходимости этого ряда.

Лит.: Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 2, М.— Л., 1966; Ильин В. А., Позняк Э. Г., Основы математического анализа, М., 1965.

Бесконечность в математике

Бесконе'чностьв математике. «Математическое бесконечное заимствовано из действительности, хотя и бессознательным образом, и поэтому оно может быть объяснено только из действительности, а не из самого себя, не из математической абстракции» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1966, с. 396). Материальная основа математического бесконечного может быть понята только при условии, что оно рассматривается в диалектическом единстве с конечным. Каждая математическая теория связана обязательным для неё требованием внутренней формальной непротиворечивости. Поэтому возникает вопрос о том, как соединить это требование с существенно противоречивым характером действительности: Б. «Уничтожение этого противоречия было бы концом бесконечности» (там же, с. 47). Ответ на этот вопрос заключается в следующем. Когда в теории пределов рассматриваются бесконечные пределы lim a n= ¥, или в теории множеств — бесконечные мощности, то это не приводит к внутренним формальным противоречиям в указанных теориях лишь потому, что эти различные специальные виды математических Б. являются лишь крайне упрощёнными, схематизированными образами различных сторон Б. действительного мира.

Задачи настоящей статьи ограничиваются указанием на различные подходы к Б. в математике, освещаемые подробнее в других статьях.

1) Представление о бесконечно малых и бесконечно больших переменных величинах является одним из основных в математическом анализе. Предшествовавшая современному подходу к понятию бесконечно малой концепция, по которой конечные величины составлялись из бесконечно большого числа бесконечно малых «неделимых» (см. «Неделимых» метод ) , трактовавшихся не как переменные, а как постоянные и меньшие любой конечной величины, может служить одним из примеров незаконного отрыва бесконечного от конечного: реальный смысл имеет только разложение конечных величин на неограниченно возрастающее число неограниченно убывающих слагаемых.

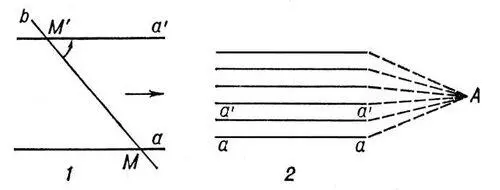

2) Совсем в другой логической обстановке Б. появляется в математике в виде «несобственных» бесконечно удалённых геометрических образов (см. Бесконечно удалённые элементы ) . Здесь, например, бесконечно удалённая точка на прямой а рассматривается как особый постоянный объект, «присоединённый» к обычным конечным точкам. Однако неразрывная связь бесконечного с конечным обнаруживается и здесь, хотя бы при проектировании из центра, лежащего вне прямой, при котором бесконечно удалённой точке оказывается соответствующей прямая, проходящая через центр проектирования и параллельная основной прямой а.

Аналогичный характер имеет пополнение системы действительных чисел двумя «несобственными» числами +¥ и -¥, соответствующее многим запросам анализа и теории функций действительного переменного. Можно подойти с такой же точки зрения и к пополнению ряда натуральных чисел 1, 2, 3,..., трансфинитными числами w, w + 1,..., 2w, 2w + 1,.... В связи с различием между переменными бесконечно малыми и бесконечно большими величинами, с одной стороны, и «несобственными» бесконечно большими числами, рассматриваемыми как постоянные, — с другой, возникли термины «потенциальная» Б. (для первых) и «актуальная» Б. (для вторых). В этом первоначальном понимании (о другом, современном понимании, см. ниже) спор между сторонниками актуальной и потенциальной Б. можно считать законченным. Бесконечно малые и бесконечно большие, лежащие в основе определения производной (как отношения бесконечно малых) и интеграла (как суммы бесконечно большого числа бесконечно малых) и примыкающих сюда концепций математического анализа, должны восприниматься как «потенциальные». Наряду с этим в надлежащей логической обстановке в математику вполне закономерно входят и «актуальные» бесконечно большие «несобственные» числа (и даже во многих различных аспектах: как количественные и порядковые трансфинитные числа в теории множеств, как несобственные элементы + ¥ и -¥ системы действительных чисел и т.д.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: