БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ВО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ВО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Лисов И. И., Десантники, М., 1968; Софронов Г. П., Воздушные десанты во второй мировой войне, М., 1962; Гове А., Внимание, парашютисты!, пер. с нем., М., 1957; Андрухов И. И., Георгиев М. Р., Ефимов К. Е., Воздушнодесантные войска НАТО, М., 1970.

П. Ф. Павленко.

Парашютный десант перед посадкой в самолёты.

Воздушное отопление

Возду'шное отопле'ние,система отопления помещений горячим воздухом. В. о. включает: воздухоподогреватели, в которых воздух может нагреваться горячей водой, паром (в калориферах), теплом, выделяющимся от сгорания различных видов топлива (в огне воздухоподогревателях), а также электричеством (в электровоздухоподогревателях); воздуховоды, подводящие воздух в отапливаемые помещения; воздухоподающие и воздухозаборные решётки, через которые воздух подаётся в отапливаемые помещения и забирается для подачи к воздухоподогревателю; запорно-регулирующие клапаны в воздуховодах. При расположении воздухоподогревателя непосредственно в отапливаемом помещении воздуховоды, решётки и клапаны могут не устраиваться.

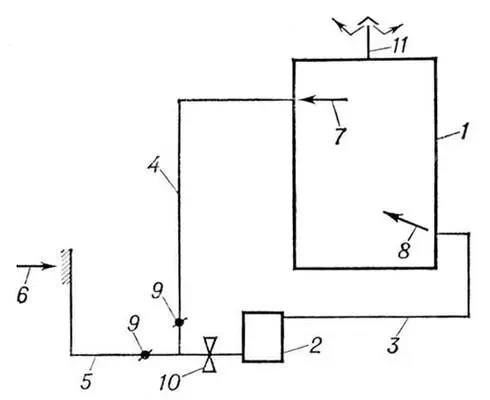

Различают В. о. рециркуляционное, при котором весь подаваемый к воздухоподогревателю воздух забирается из отапливаемого им помещения, и совмещенное с вентиляцией ( рис. 1 ), когда подача воздуха осуществляется частично из отапливаемого помещения, а частично снаружи, причём соотношение объёмов рециркуляционного и наружного воздуха может регулироваться в широких пределах. Устраиваются также системы В. о., совмещенные с вентиляцией, работающие только на наружном воздухе (без рециркуляции и рециркуляционных каналов), их иногда называют прямоточными. Такие системы применяются, например, в жилых зданиях, где одним воздухоподогревателем обслуживаются несколько квартир (в данном случае устройство рециркуляции привело бы к нежелательному поступлению воздуха из одной квартиры в другую). От рециркуляции отказываются также при устройстве В. о. в производственных помещениях, технологический процесс в которых сопровождается выделением вредных газов или пыли. Перемещение воздуха в системах В. о. (как с рециркуляцией, так и в совмещенных с вентиляцией) может быть естественное — за счёт разности температур и плотности воздуха до воздухоподогревателя и после него, а также с механическим побуждением. В последнем случае устанавливается электрический вентилятор.

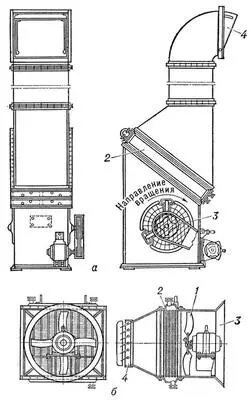

Основное преимущество В. о. по сравнению с другими видами центрального отопления — уменьшенный расход металла благодаря тому, что для устройства В. о. не применяются отопительные приборы и трубы, как, например, при водяном отоплении или паровом отоплении . При совмещении В. о. с вентиляцией одновременно решается вопрос воздухообмена в помещениях, а иногда, при предварительной обработке подаваемого в помещение воздуха (увлажнение, охлаждение, осушка и пр.), и кондиционирования воздуха . В промышленных цехах, залах общественных зданий, а также в зданиях с большим количеством комнат (в которых строительные конструкции позволяют использовать под каналы имеющиеся пустоты) устройство В. о. может быть значительно проще, чем др. видов центрального отопления. В СССР В. о. широко применяется в промышленных цехах, оно осуществляется обычно с помощью агрегатов, устанавливаемых в отапливаемых помещениях ( рис. 2 ). Теплопроизводительность агрегатов В. о. для промышленных цехов — от 5,8—11,6 вт до 5,8 Мвт (от 5—10 до 500 тыс. ккал/ч ).

В. о., совмещенное с вентиляцией (без рециркуляции), начали применять также в школах и в жилых домах высотой 4—5 и более этажей. В США и некоторых других странах В. о. используется для одноквартирных жилых домов.

Лит.: Отопление и вентиляция, 2 изд., ч. 1, М., 1965.

И. Ф. Ливчак.

Рис. 1. Схема воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией: 1 — отапливаемое помещение; 2 — воздухоподогреватель; 3 — воздуховод, подающий горячий воздух в отапливаемое помещение; 4 — воздуховод, подающий рециркуляционный воздух к воздухоподогревателю; 5 — воздуховод, подающий наружный воздух к воздухоподогревателю; 6 — воздухозаборная решётка наружного воздуха; 7 — воздухозаборная решётка рециркуляционного воздуха; 8 — воздухоподающая решётка; 9 — дроссели клапана; 10 — вентилятор; 11 — вытяжная вентиляция.

Рис. 2. Агрегаты воздушного отопления: а — устанавливаемые на полу; б — укрепляемые на строительных конструкциях (колоннах, стенах и т. п.); 1 — вентилятор; 2 — воздухоподогреватель (калорифер); 3 — всасывающее отверстие; 4 — нагнетательное отверстие.

Воздушное право

Возду'шное пра'во,совокупность правовых норм, регулирующих порядок использования воздушного пространства и воздушных передвижений. Существует В. п. международное и национальное (внутригосударственное). Международное В. п. — совокупность международноправовых норм, регулирующих права и обязанности государств при использовании ими воздушного пространства для международных воздушных передвижений, исследовательских и иных целей. Национальное (внутригосударственное) В. п. представляет собой совокупность внутригосударственных правовых норм относительно использования воздушного пространства данного государства и регулирования воздушных передвижений в национальной воздушной территории . Исходным положением как международного, так и национального В. п. является признание полного и исключительного суверенитета каждого государства в отношении воздушного пространства над его территорией, включая территориальные воды (например, ст. 1 Воздушного кодекса СССР). Актом по вопросам международного В. п. является Чикагская конвенция 1944, в которой участвует 119 государств (1970); на основе этой конвенции создана Международная организация гражданской авиации (УСАО). СССР официально не присоединился к Чикагской конвенции, но объявил о своём намерении вступить в будущем в число её участников. Отдельные вопросы международного В. п. регулируются Варшавской конвенцией 1929 об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (СССР — участник этой конвенции), Чикагским соглашением о международном транзитном воздушном сообщении 1944 (СССР не участвует), Римской конвенцией от 7 октября 1952 и другими многосторонними актами, а также специальными двусторонними соглашениями о воздушном сообщении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: