БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ГИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Качество изображения рельефа в наибольшей степени зависит от полноты и точности исходных данных, от правильности выбора сечений рельефа и от качества обобщения и рисовки горизонталей. Важным этапом в развитии Г. м. явилось создание Гипсометрической карты Европейской части СССР (1930—1940), опубликованной под ред. Т. Н. Гунбиной в 1941. В разработке методики наглядного отображения морфологических особенностей различных типов рельефа на основе его геоморфологического изучения принимали участие крупнейшие советские географы (А. А. Борзов и др.). Дальнейшая разработка Г. м. связана с составлением Государственной карты СССР в 1940—46 масштаба 1:1000000 (гипсометрический вариант).

Перед этим было опубликовано наставление по её составлению, которое дало первое теоретическое обобщение вопросов генерализации гипсометрического изображения рельефа всей страны. Разработка Гипсометрической карты СССР масштаба 1:2500000 (изданной в 1949 под редакцией И. П. Заруцкой) впервые дала единое, хорошо сопоставимое изображение рельефа суши и дна окружающих морей. Многие гипсометрические карты мелких масштабов (мира, материков и групп стран) включены в сов. мировые атласы (например, Атлас мира 1954 и 1967).

Г. м. применяется также и при составлении карт рельефа морского дна (см. Батиметрические карты ).

Лит.: Гунбина Т. Н., Спиридонов А. И., Опыт проработки вопроса об изображении рельефа на учебных физических картах, «Тр. Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъёмки и картографии», 1938, в. 21; Лозинова В. М., Развитие гипсометрического метода изображения рельефа на отечественных мелкомасштабных картах, там же, 1951, в. 88; Заруцкая И. П., Методы составления рельефа на гипсометрических картах, М., 1958.

В. М. Лозинова.

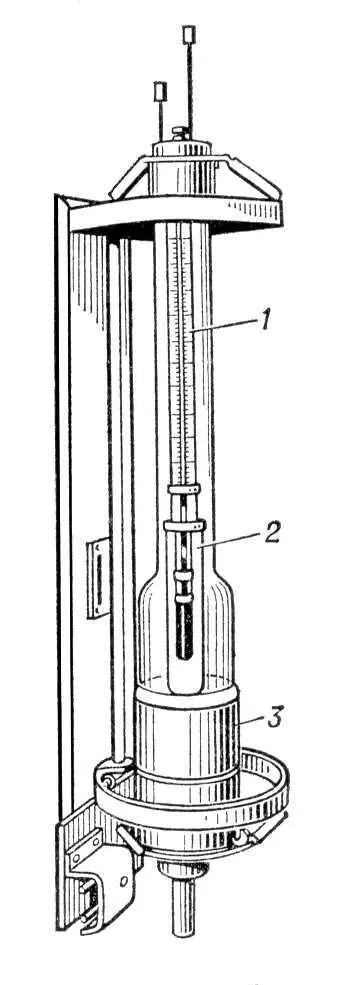

Гипсотермометр

Гипсотермо'метр(от греч. hýpsos — высота и термометр ), гипсометр, термобарометр, прибор для измерения атмосферного давления по температуре кипящей жидкости. Кипение жидкости наступает, когда упругость образующегося в ней пара достигает величины внешнего давления. Измерив температуру пара кипящей жидкости, по специальным таблицам находят величину атмосферного давления. Г. ( рис. ) состоит из специального термометра 1 , позволяющего отсчитывать температуру с точностью 0,01°, и кипятильника, который состоит из металлического сосуда 3 с дистиллированной водой и раздвижной трубки 2 с двойными стенками. Термометр помещается внутри этой трубки и омывается парами кипящей воды. Выпускаются Г., у которых деления на шкале термометра нанесены в единицах давления ( мм рт. ст . или мб ).

Для измерения давления в свободной атмосфере пользуются Г., у которых кипение жидкости происходит без искусственного подогрева, т. е. без кипятильника. В этих Г. применяются жидкости с температурой кипения ниже температуры окружающего воздуха: фреон, сероуглерод и т.д. Такой Г. обычно состоит из Дьюара сосуда с жидкостью и миниатюрного термометра сопротивления .

Г. имеет преимущества по сравнению с анероидом , т.к. свободен от ошибок, обусловленных упругими свойствами мембранной коробки, и от влияния температуры; в нём нет механических передач. Однако вследствие его сложности им пользуются в радиозондах и экспедиционных условиях только в случаях, когда анероиды не могут обеспечить необходимой точности измерений.

Лит.: Стернзат М. С., Метеорологические приборы и наблюдения, Л., 1968, гл. 4; Непомнящий С. И., Гипсометр для радиозондов, «Тр. Научно-исследовательского института гидрометеорологического приборостроения», 1966, в. 16, с. 25.

С. И. Непомнящий.

Гипсотермометр с кипятильником: 1 — гипсотермометр; 2 — стеклянная трубка с двойными стенками; 3 — металлический сосуд.

Гипсофила

Гипсо'фила, род растений семейства гвоздичных; то же, что качим .

Гипсохромный эффект

Гипсохро'мный эффе'кт, см. Батохромный и гипсохромный эффекты .

Гипуралии

Гипура'лии(от греч. hypo — под, внизу и urá — хвост), расширенные костные пластинки хвостового скелета у лучепёрых рыб, образованные в основном нижними остистыми отростками хвостовых позвонков и поддерживающие лучи плавника. В эволюции лучепёрых наблюдается сокращение числа Г. вследствие их срастания между собой.

Гира Людас Константинович

Ги'ра(Gira) Людас Константинович [15(27).8.1884, Вильнюс, — 1.7.1946, там же], литовский советский писатель и общественный деятель, народный поэт Литовской ССР (1943), академик АН Литовской ССР (1945). Учился в школе фармацевтов и в католической духовной семинарии. Редактировал первый литовский литературный журнал «Вайворикште» («Радуга», 1913—14), был директором государственного театра в Каунасе (1921—26). В сборнике стихов «Дуль-дуль-дудочка» (1909), «Зелёный лужок» (1911), «Дорогами родины» (1912), «Искры» (1921) и др. Г. обращался к историческому прошлому Литвы, выступал против национального и социального гнёта. Многие его стихи стали народными песнями. Написал трагедию»Месть» (1910), пьесы в духе символизма. В буржуазной Литве Г. был связан с правящими кругами. С середины 30-х гг. примкнул к лагерю друзей СССР. С установлением Советской власти в Литве (1940) активно участвовал в социалистическом строительстве. В годы Великой Отечественной войны вступил добровольцем в литовское соединение Советской Армии. В это время опубликовал сборники стихов: «Литва Грюнвальда» (1942), «Насилие и решимость» (1942), «На дальних путях» (1945), «Слово борьбы» (1943, на рус. языке). Стихам Г. присущи мелодичность, простота художественных средств, близость к фольклору. Выступал как критик (сборник «Критические сочинения», 1928) и переводчик (произведений А. С. Пушкина, Т. Г. Шевченко, Я. Купалы и др.).

Соч.: Raštai 1—5, Vilnius, 1960—63; в рус. пер.— Избранное, Вильнюс, 1952; Здравствуй, вихрь!, Л., 1960

Лит.: Очерк истории литовской советской литературы, М., 1955; История многонациональной советской литературы, т. 3, М., 1970; Lietuvių literatūros istorija, t. 3, d. 1, Vilnius, 1961.

К. Довейка.

Гиракотерии

Гиракоте'рии(Hyracotherium), древнейший представитель ископаемых лошадей . Известен из нижнего эоцена. Ростом с лисицу, ноги короткие, передние с 4 пальцами, задние с тремя. Морда короткая; глазницы расположены в передней части черепа, а не отодвинуты назад, как у более поздних представителей лошадей. Коренные зубы низкие бугорчатые, простой формы. Жил Г. в лесах, питался мягкой растительностью, преимущественно травой, побегами. Остатки найдены в Западной Европе и Северной Америке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: