БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГР)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ГР)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГР) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ГР) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

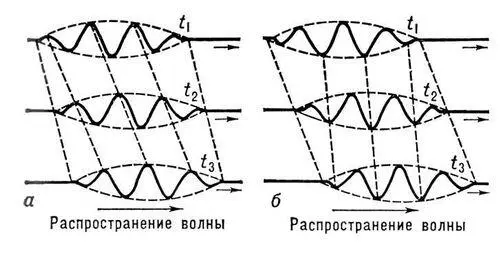

При распространении сигнала в его хвостовой части возникают всё новые максимумы, которые постепенно перемещаются вперёд вдоль сигнала, достигают его головной части и там исчезают. Такое положение имеет место в случае т. н. нормальной дисперсии, т.е. в средах, где фазовая скорость увеличивается с ростом частоты гармонической волны. Примеры сред с нормальной дисперсией: вещества, прозрачные для оптических волн, волноводы и др. Однако в ряде случаев наблюдается аномальная дисперсия среды; в этих случаях Г. с. сигнала превышает его фазовую скорость ( рис. 2 , б) . Максимумы и минимумы появляются в передней части группы, перемещаются назад и исчезают в хвосте сигнала. Аномальная дисперсия характерна для волн на поверхности воды, света в поглощающих средах.

Понятие Г. с. играет большую роль в ряде областей физики, т. к. всякая реальная гармоническая волна, как электромагнитная, так и упругая, в действительности представляет собой группу волн с близкими частотами. Поэтому все методы измерения скорости света в веществе, связанные с учётом запаздывания света, дают именно Г. с. В широко применяемом для исследования ионосферы методе зондирования радиоимпульсами времена запаздывания отражённых от ионосферы сигналов также определяются Г. с. радиоволн. В квантовой механике Г. с. y волн (см. Волновой пакет ) оказывается равной скорости материальной частицы, с которой связаны эти волны.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания и волны, 2 изд., М., 1959; Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т.3); Блохинцев Д. И., Основы квантовой механики, 4 изд., М., 1963.

Рис. 2. Последовательные моментальные снимки группы волн в моменты времени t 1, t 2, t 3, а — в случае нормальной дисперсии, б — в случае аномальной дисперсии.

Рис. 1. Группа волн.

Групповой брак

Группово'й брак,древнейшая форма брака, при которой все мужчины одной фратрии, рода или определённой внутриродовой группы имели брачные связи со всеми женщинами другой такой же группы. Возник из первоначального полового промискуитета и в своём развитии сменился парным браком. Существование в древности этой формы брака установлено в результате этнографического изучения австралийцев и ряда других отсталых народов.

Групповой способ работы

Группово'й спо'соб рабо'тысельскохозяйственных агрегатов, выполнение с.-х. процесса одновременно несколькими одинаковыми агрегатами. Сначала этот способ применяли на уборке зерновых, а затем почти на всех полевых с.-х. работах. Существуют две разновидности Г. с. р.: агрегаты работают на одном поле, но каждый из них обрабатывает отдельный загон (применяется на пахоте, посеве и др. работах, где требуется контроль качества); агрегаты работают в одном загоне, двигаясь друг за другом (чаще всего на уборочных работах и при недостатке транспорта). В первом случае можно контролировать качество работы каждого агрегата, во втором — лучше используются транспортные средства. При Г. с. р. повышается производительность агрегатов, каждое поле можно обрабатывать в более сжатые сроки с соблюдением агротехнических требований, что способствует повышению урожайности с.-х. культур, уменьшению потерь, улучшению технического обслуживания агрегатов, сокращению их простоев из-за неисправностей и организационных причин. Г. с. р. агрегатов при уборке урожая создаёт возможность весь цикл с.-х. операций выполнять без разрывов во времени, применяя поточный метод организации работы. Для получения большего эффекта при внедрении Г. с. р. следует правильно намечать сроки и очерёдность обработки полей с учётом состояния растений, засорённости полей, влажности почвы и других агротехнических показателей; учитывать площади полей и расстояния между ними, сменную производительность агрегата и количество их в группе, чтобы сократить время и расход топлива на холостые переезды.

Группы бедноты

Гру'ппы бедноты',объединения крестьян-бедняков и батраков при сельсоветах, волисполкомах, сельской кооперации, комитетах крестьянских обществ взаимопомощи, МТС, колхозах накануне и в ходе сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР. Г. б., которые начали создаваться по указанию Октябрьского пленума ЦК РКП(б) (1925). были одной из форм организации бедноты и батрачества, сплочения их вокруг партии и Советской власти. Г. б. были призваны укрепить союз рабочих и деревенской бедноты с середняком, оживить работу местных Советов и кооперации, направить политическую активность крестьянства на социалистическое переустройство деревни, оказывать постоянную помощь бедноте. Г. б. возникли в основном в 1927—29. Представители их участвовали в предварительных обсуждениях решений Советов, во время перевыборов Советов выдвигали единый список кандидатов от бедняков и середняков, привлекали в с.-х. кооперацию трудовое крестьянство, участвовали в распределении конфискованного у кулаков хлеба, следили за тем, чтобы хлебозаготовки проводились по классовому принципу; помогали организовывать колхозы, первыми вступали в колхозы, увлекая своим примером середняков. Г. б. существовали до завершения массовой коллективизации (1935—37).

Лит.: История колхозного права. Сборник законодательных материалов СССР и РСФСР 1917-1958, т. 1, М., 1959, с. 116—17, 129—30, 257—59; Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления Коммунистической партии и Советского правительства, 1927—1935, М., 1957, с. 73—75, 177-79, 188—92, 198-200, 210-12, 263-64, 269—75.

А. Д. Малявский.

Группы давления

Гру'ппы давле'ния,в буржуазных государствах организованные социальные группы, стремящиеся воздействовать на государственные органы, добиться их поддержки и принятия решений, отвечающих интересам и целям группы. От политических партий Г. д. отличает сравнительно узкая целевая ориентация, отсутствие общей политической программы. В широком смысле слова к Г. д. могут быть отнесены и политические партии, а также различные звенья государственного механизма (например, армия). Теория Г. д. широко используется в политической науке США и ряда других буржуазных государств при характеристике процессов выработки различных государственных решений. Г. д. в буржуазной политической литературе считается всякая общественная организация, целенаправленно влияющая на государственный аппарат путём официальных и неофициальных контактов с его представителями, массовой агитации, публичных выступлений, рассчитанных на создание определённого общественного мнения. Наиболее влиятельными Г. д. являются различные организации крупного капитала — торговые и промышленные палаты, ассоциации крупных владельцев недвижимости, владельцев и управляющих капиталистических корпораций. В качестве Г. д. буржуазные политологи рассматривают также профсоюзы и другие профессиональные ассоциации, организаций женщин, молодёжи, расовых и национальных меньшинств, религиозные объединения, различные организованные движения, преследующие ограниченные политические, экономические, культурно-этические цели. Ставя в один ряд капиталистические Г. д. и организации трудящихся, ссылаясь на формальное равенство их возможностей отстаивать свои интересы перед государством и на уравновешивание интересов конкурирующих групп, буржуазные идеологи пытаются подвести т. о. теоретическую основу под концепцию плюралистической демократии, т. е. рассредоточения власти между различными классами и слоями буржуазного общества (см. Плюралистической демократии теория ) . В действительности влияние капиталистических Г. д. безусловно доминирует, они выступают как важная форма связи государственного аппарата с монополиями и совместно с буржуазными партиями обеспечивают политическое господство финансово-промышленной элиты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: