БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ДО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ДО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соч.: Über die Natur de Seifenemulsionen, «Zeitschrift für physikalische Chemie», 1899, Bd 31, S. 42—49; Theorie der Membrangleichgewichte und Membranpotentiale bei Vorhandensein von nicht dialysierenden Elektrolyten, «Zeitschrift für Elektrochemie», 1911, Bd 17, № 14.

Донная морена

До'нная море'на,обломочный материал, оторванный от ложа ледника и переносимый придонным слоем ледника.

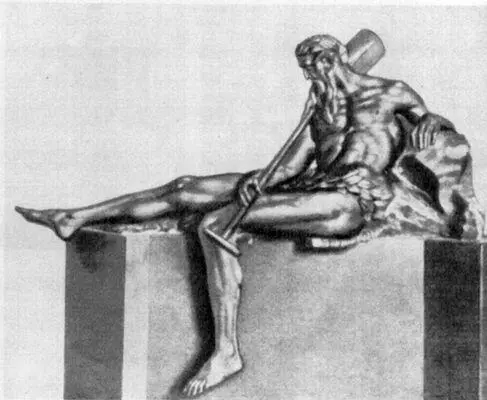

Доннер Георг Рафаэль

До'ннер(Donner) Георг Рафаэль (24.5.1693, Эслинген, Нижняя Австрия, — 15.2.1741, Вена), австрийский скульптор. Работал в Вене, Зальцбурге (1725—28), Братиславе (1728—38) как мастер монументально-декоративной пластики. Произведения Д. отличаются жизнерадостностью и изяществом; сохраняя черты барочной динамики, Д. тяготел к классицистической ясности формы («Св. Мартин», свинец, 1732—35, собор в Братиславе; аллегорические фигуры для фонтана на Новом рынке в Вене, свинец, 1737—39, Музей барокко, Вена).

Лит.: Blauensteiner С., G. R. Donner, 2. Aufl., W., 1947.

Барокко. Скульптор Г. Р. Доннер, архитектор Л. Хильдебрандт. Фрагмент лестницы дворца Мирабель в Зальцбурге. Австрия, 1726.

Г. Р. Доннер. «Мальчик с рыбой» (фрагмент), Свинец. 1739. Музей барокко. Вена.

Г. Р. Доннер. «Божество реки Энс». Свинец. 1738. Музей барокко. Вена.

Доннер Отто

До'ннер(Donner) Отто (15.12.1835, Коккола, — 1909), финский лингвист-угрофиновед. Профессор санскрита и сравнительного языкознания Гельсингфорсского университета (1875—1905). Основатель (1883) и президент (с 1893) финно-угорского общества. Автор трудов в области индоевропейского и финно-угорского языкознания. В 1886—91 редактор журнала «Journal de la Société finno-ougrienne».

Соч.: Cosmogonie des Hindous comparée а celle des Finnois, Hels., 1865; Le pronom personnel dans les langues altaiques, Hels., 1865; Coup d'oeil historique sur les travaux de linguistique ougro-finnoise, Hels., 1872; Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen, Bd 1—3, Hels., 1874—84.

Донник

До'нник,буркун (Melilotus), род двулетних, реже однолетних растений семейства бобовых, объединяет около 20 видов, встречающихся в Европе, Северной и Средней Азии, Северной Африке, Северной Америке и Австралии. В СССР (в основном на Кавказе) произрастает 11 видов. Стебель Д. прямостоячий, ветвистый, обычно гладкий, высотой до 3 м . Листья тройчатые, листочки по краям зубчатые. Соцветие — пазушная кисть с большим количеством мелких жёлтых или белых цветков. Бобы округлые, одно- реже 2—3-семянные. Корневая система мощная, проникает на глубину до 2 м . В культуре наибольшее распространение получили Д. белый (М. albus) и Д. жёлтый, или лекарственный (М. officinalis). Д. зимостоек, засухоустойчив. Лучше всего растёт на почвах, богатых известью. Засоленные почвы рассаливает, обогащает азотом. Перспективен для освоения солонцовых почв лесостепи, степи и полупустынь. По сравнению с др. бобовыми растениями отличается высокой устойчивостью против болезней и вредителей.

Д. — ценное кормовое растение, богатое витаминами и минеральными солями. По кормовым достоинствам не уступает люцерне и клеверу. Химический состав Д. белого в начале цветения (%): воды 73,2, протеина 4,4, жира 0,5, клетчатки 9,7, безазотистых экстрактивных веществ 10,5, золы 1,7. В 100 кг зелёной массы содержится 17,5 кормовых единиц и 3,3 кг переваримого протеина; в 100 кг сена 44,0 кормовых единиц и 11,6 кг переваримого протеина. Д. поедают все виды с.-х. животных. Используют его под выпас, на силос, сено и сенную муку. Содержит ароматическое вещество кумарин, поэтому животные в первые дни пастьбы поедают его неохотно, но быстро привыкают. За лето стравливают Д. 2—3 раза. На силос убирают в первый год за месяц до заморозков, на второй год — в начале цветения. Силосуют, как правило, в смеси с др. злаковыми растениями. На сено скашивают в начале цветения. Урожай зелёной массы Д. белого естественных зарослей колеблется от 20 до 50 ц с 1 га , сена 10—30 ц ; в посевах урожай зелёной массы 200 и более ц с 1 га , сена 30—50 ц . В СССР Д. культивируют на Урале, в Сибири, в прибалтийских республиках, в северных районах Казахской ССР. Лучшие предшественники для Д. — пропашные культуры. Высевают его весной, летом или осенью (лучше ранней весной). В севообороте высевают чаще под покров зерновых культур, а на второй год используют как парозанимающую культуру. Лучшие способы посева — широкорядный через сошник и рядовой сплошной. Норма высева 20—25 кг/га . Глубина заделки семян 2—3 см . После посева для ускорения появления всходов поле прикатывают. Всходы появляются обычно на 5—10-й день. Д. вызревает на семена в большинстве районов СССР. Урожай семян 6—15 ц с 1 га . Наиболее распространены сорта Д. белого: Куузику 1, Медет, Башкирский, Эстонский, Керченский 1, Люцерновидный 9654; Д. жёлтого: Альшеевский, Сибирский и др. В южных степных районах Д. высевают для закрепления песков. Д. — хороший медонос: с 1 га его посевов пчёлы могут собрать 200—600 кг мёда высокого качества. В медицине Д. используют для приготовления лечебного пластыря, в табачной промышленности — для ароматизации табака, в ликёро-водочной — для приготовления настоек.

Лит.: Суворов В. В., Донник, М.—Л., 1962.

В. В. Суворов.

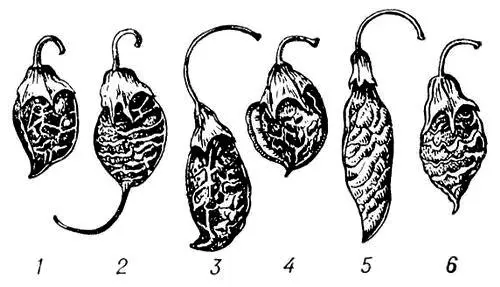

Рис. 2. Бобы донника: 1 — белого; 2 — жёлтого; 3 — волжского; 4 — зубчатого; 5 — каспийского; 6 — крымского.

Рис. 1. Цветущая ветка донника.

Донные организмы

До'нные органи'змы,обитающие на грунте или в грунте водоёмов; то же, что бентос .

Донный лёд

До'нный лёд,скопления внутриводного льда на дне незамерзающих участков (полыней) рек и озёр.

Донор (в физике)

До'норв физике, дефект кристаллической решётки полупроводника (например, примесный атом), способный отдавать электроны в зону проводимости (подробнее см. Полупроводники ).

Донор (мед.)

До'нор(от лат. dono — дарю), лицо, дающее для переливания свою кровь, ткань (например, кожу) или орган (например, почку) для пересадки больным (реципиентам). На современном этапе науки наиболее распространено донорство крови; в СССР донорство — добровольный акт. Д. может стать любой здоровый (по специальному медицинскому освидетельствованию), полноценный по физическому развитию человек не моложе 18 лет. Сдача крови безвредна для Д. Здоровье Д. охраняется, в СССР они пользуются льготами: Д. для сдачи крови отпускают с работы с сохранением средней заработной платы; после сдачи крови Д. получают день отдыха за счёт учреждения, в котором работают; Д. в первую очередь предоставляют путёвки в санатории и дома отдыха. Исполкомом Красного Креста и Красного Полумесяца установлена награда — знак «Почётный донор СССР».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: