БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ДУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ДУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Селекция и акклиматизация дубовых шелкопрядов, М., 1940; Миляев А. П., Сидорченко Б. М., Дубовый шелкопряд, М., 1947; Дубовый шелкопряд, М., 1951; Синицкий Н. Н., Гершензон С. М., Ситько П. О., Карлаш Е. В., Разведение дубового шелкопряда, К., 1952; Новое в биологии шелкопрядов, М., 1959; Миляев А. П. Справочник по шелководству, М., 1960.

В. В. Кузнецов, П. А. Ковалёв.

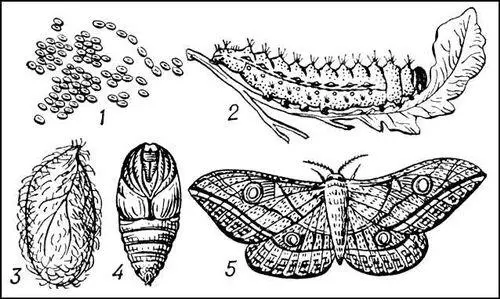

Дубовый шелкопряд: 1 — грена; 2 — гусеница; 3 — кокон; 4 — куколка; 5 — бабочка.

Дубовязовка

Дубовя'зовка,посёлок городского типа в Конотопском районе Сумской области УССР, в 8 км от ж.-д. станции Дубовязовка (на линии Бахмач—Ворожба). Сахарный, спиртовой комбинаты, хлебный завод.

Дубоносы

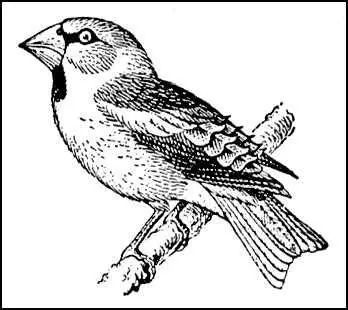

Дубоно'сы,группа птиц семейства вьюрковых отряда воробьиных. Длина тела 18—23 см . Для Д. характерен массивный клюв, приспособленный для раздробления твёрдых семян, косточек плодов (вишни, алычи). 9 видов, относящихся к 4 родам. В СССР 4 вида; более известен обыкновенный Д. (Coccothraustes coccothraustes), живущий в лесах и садах средней и южной полосы СССР. Из северных районов на зиму откочёвывает. Гнёзда на деревьях, в кладке 4—7 яиц. Птенцов сначала выкармливает насекомыми, потом — семенами. Иногда наносят вред садам. В горах Средней Азии живёт арчёвый Д. (Mycerobas сагnipes), питающийся семенами арчи. В лиственных лесах Дальнего Востока живут 2 вида черноголовых Д. (Eophona). Три вида Д. рода Mycerobas населяют Гималаи, а 1 вид рода Hesperiphona — Северную Америку.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 5, М., 1954.

Обыкновенный дубонос.

Дубонт

Дубо'нт(Dubawnt), река в Канаде (Северо-Западные территории), в системе р. Телон, впадающей в залив Честерфилд (бассейн Гудзонова залива). Длина 830 км , площадь бассейна около 67 тыс. км 2 . Берёт начало и течёт в пределах Лаврентийской возвышенности через многочисленные озёра, в том числе крупные — Дубонт, Уолдайя, Уортон. Весеннее половодье, низкая межень в конце лета. На озере Дубонт и летом держатся льды.

Дубоссарское водохранилище

Дубосса'рское водохрани'лище,водохранилище, образованное в 1954—55 плотиной Дубоссарской ГЭС на р. Днестр, в Молдавской ССР. Площадь 68 км 2 , объём 0,49 км 3 , длина по руслу Днестра 125 км , максимальная ширина до 1,5 км , средняя глубина 7,2 м , наибольшая 19 м . Берега высокие, крутые, на ряде участков обрывистые. Уровень водохранилища колеблется в пределах 3,8 м , оно осуществляет суточное и недельное регулирование стока. Д. в. улучшает условия судоходства на Днестре, создаёт возможности для орошения и обводнения около 40 тыс. га приднестровских земель. На берегах водохранилища — гг. Рыбница и Резина.

Дубоссары

Дубосса'ры,город (с 1951), центр Дубоссарского района Молдавской ССР, на Днестре, в 50 км к С.-В. от Кишинёва. 17 тыс. жителей (1970). Дубоссарская ГЭС. Заводы: железобетонных изделий, табачно-ферментационный, маслодельный, комбикормовый, пиво-безалкогольных напитков; опытно-экспериментальный совхоз-завод, швейная фабрика. Музей революционной боевой и трудовой славы.

Дубравы

Дубра'вы,обычно летнезелёные (реже вечнозелёные) широколиственные леса с господством в древесном ярусе различных видов дуба. Распространены в Восточной Азии, Средиземноморье, а также в Европе, Ирландии и Западной Англии. В СССР они сосредоточены в средней и южной части Европейской территории, на Кавказе и Дальнем Востоке; занимают более 9 млн. га , или 1,3% площади лесов. В Д. обычно часто присутствуют ясень, клён, вяз, ильм, берест, липа, бук, граб, черешня, берека, яблоня, груша, берёза, осина, местами чёрная ольха, иногда также сосна и ель. В подлеске широко представлены лещина, бересклеты, рябина, черёмуха, местами боярышник, вишня степная, тёрн, бузина чёрная, калина, жимолость, шиповник. На солонцах произрастают чистые Д. низкой производительности. Типы Д. и их производительность различны в зависимости от почвенно-грунтовых условий и климатических особенностей района произрастания дуба. Обычно различают еловые Д., елово-кленово-липовые, елово-грабовые, пойменные и др. Значение Д. многогранно: они дают разнообразную и очень ценную древесину дуба и др. произрастающих вместе с ним твёрдолиственных пород, а также съедобные плоды. Д., произрастающие по водоразделам, оврагам, балкам, склонам гор, нагорным берегам рек и в их поймах, имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное и агролесомелиоративное значение. Дубравы Европейской части СССР (Украины, Белоруссии, Прибалтики, центральных районов, Поволжья, Северного Кавказа и др.) образованы в основном дубом летним, или черешчатым, к которому примешан на З., в Крыму и на Кавказе дуб зимний, или скальный, на юге — пушистый. В составе кавказских Д., кроме названных видов, произрастают дуб грузинский, каштанолистный, крупнопыльниковый, длинноножковый, Гартвиса и др. Дальневосточные Д. образованы дубом монгольским.

Лит.: Дубравы СССР, т. 1—4, М.—Л., 1949—52; Лосицкий К. Б., Восстановление дубрав, М., 1963; Шиманюк А. П., Биология древесных и кустарниковых пород СССР, 2 изд., М., 1964; Леса СССР, т. 2—3, М., 1966.

А. П. Шиманюк.

Дубровин Александр Иванович

Дубро'винАлександр Иванович (1855—1918), один из основателей и до 1910 председатель Главного совета монархической черносотенной организации «Союз русского народа» , редактор его печатного органа газеты «Русское знамя», по профессии врач. В годы Революции 1905—07 и после неё Д. организатор еврейских погромов, Бейлиса дела , травли представителей нерусских национальностей, убийств передовых революционных рабочих и деятелей демократически настроенной интеллигенции. После раскола «Союза» в 1910 руководил оставшейся под его влиянием частью организации. Великую Октябрьскую социалистическую революцию встретил враждебно. Осенью 1918 Д. расстрелян за антисоветскую деятельность.

Дубровин Николай Федорович

Дубро'винНиколай Фёдорович [26.11(8.12).1837, с. Корытово, ныне Великолукского района Псковской области, — 12(25).6.1904, Петербург], русский военный историк, академик Петербургской АН (1890), генерал от артиллерии. Окончил Михайловскую артиллерийскую академию. В 1869 прикомандирован к Главному штабу для военно-исторических работ, с 1882 член Военно-учёного комитета. С 1893 учёный секретарь АН. С 1896 редактор журнала «Русская старина». Автор многочисленных статей и монографий, содержащих большой фактический материал на основе широкого использования архивных данных. Главные из них: «История Крымской войны и обороны Севастополя» (1900), «Восточная война 1853—1856 гг.»(1878), «Присоединение Крыма к России» (т. 1—4, 1885—89), «Отечественная война в письмах современников» (1882),«История войны и владычества русских на Кавказе» (т. 1—6, 1871—88), «Пугачёв и его сообщники» (т. 1—3, 1884). Д. принадлежит также много документальных публикаций. Примыкал к официальному направлению в историографии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: