БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДВ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ДВ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДВ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ДВ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Экономичность работы Д. в. с. характеризуется эффективным кпд, который представляет собой отношение полезной работы к количеству тепла, выделяемого при полном сгорании топлива, затраченного на получение этой работы. Максимальный эффективный кпд наиболее совершенных Д. в. с. около 44%.

Основным преимуществом Д. в. с., так же как и др. тепловых двигателей (например, реактивных двигателей ) , перед двигателями гидравлическими и электрическими является независимость от постоянных источников энергии (водных ресурсов, электростанций и т. п.), в связи с чем установки, оборудованные Д. в. с., могут свободно перемещаться и располагаться в любом месте. Это обусловило широкое применение Д. в. с. на транспортных средствах (автомобилях, с.-х. и строительно-дорожных машинах, самоходной военной технике и т. п.).

Совершенствование Д. в. с. идёт по пути повышения их мощности, надёжности и долговечности, уменьшения массы и габаритов, создания новых конструкций (см., например, Ванкеля двигатель ) . Можно наметить также такие тенденции в развитии Д. в. с., как постепенное замещение карбюраторных Д. в. с. дизелями на автомобильном транспорте, применение многотопливных двигателей, увеличение частоты вращения и др.

Лит.: Двигатели внутреннего сгорания, т. 1—3, М.. 1957—62; Двигатели внутреннего сгорания, М., 1968.

Д. Н. Вырубов, В. П. Алексеев.

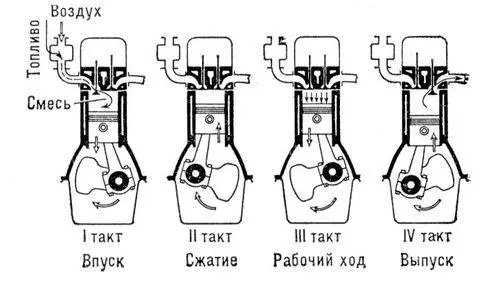

Рис. 1. Рабочий цикл 4-тактного карбюраторного двигателя.

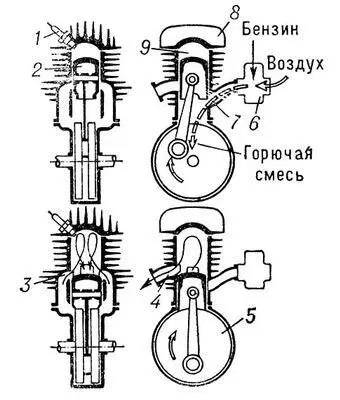

Рис. 2. Схема работы 2-тактного карбюраторного Д. в. с. с кривошипно-камерной продувкой: вверху — сжатие и наполнение кривошипной камеры; внизу — продувка и выпуск; 1 — свеча зажигания; 2 — поршень; 3 — продувочное окно; 4 — выпускное окно; 5 — кривошипная камера; 6 — карбюратор; 7 — впускное окно; 8 — головка цилиндра; 9 — цилиндр.

Двигатель с воспламенением от сжатия

Дви'гатель с воспламене'нием от сжа'тия,см. Дизель.

Двигатель электрический

Дви'гатель электри'ческий,машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Д. э. — основной вид двигателя в промышленности (см. Электропривод ) , на транспорте (см. Тяговый электродвигатель ) , в быту и т. д. По роду тока различают постоянного тока электродвигатели, основное преимущество которых заключается в возможности экономичной и плавной регулировки частоты вращения, и двигатели переменного тока. К последним относятся: синхронные электродвигатели, у которых частота вращения жестко связана с частотой питающего тока; асинхронные электродвигатели, частота вращения которых уменьшается с ростом нагрузки; коллекторные электродвигатели с плавной регулировкой частоты вращения в широких пределах.

Наиболее распространены асинхронные Д. э.; они просты в производстве и надёжны в эксплуатации (особенно короткозамкнутые). Их главные недостатки: значительное потребление реактивной мощности и невозможность плавного регулирования частоты вращения. Во многих мощных электроприводах применяют синхронные Д. э. В тех случаях, когда необходимо регулировать частоту вращения, пользуются Д. э. постоянного тока и значительно реже в этих случаях применяют более дорогие и менее надёжные коллекторные Д. э. переменного тока. Мощность Д. э. от десятых долей вт до десятков Мвт. Различают Д. э. в открытом исполнении, в которых вращающиеся и токоведущие части защищены от случайного прикосновения и попадания посторонних предметов; в защищенном исполнении (в т. ч. капле- и брызгозащищённые); закрытые (пыле- и влагозащищённые) и герметичные; взрывобезопасные, в которых пламя не выходит за пределы двигателя при взрыве газов внутри него.

Двигатель-генераторный агрегат

Дви'гатель-генера'торный агрега'т,мотор-генератор, установка, состоящая из электродвигателя и генератора электрического тока, механически соединённых между собой. Д.-г. а. служит для преобразования одного вида электрического тока в другой (преимущественно переменного тока в постоянный), а также для преобразования числа фаз и частоты (см. Преобразователь частоты ) . Д.-г. а. применяют, например, для питания электролитических ванн, в металлургических и др. производствах. С 60-х гг. 20 в. Д.-г. а. вытесняются более экономичными и надёжными статическими полупроводниковыми преобразователями.

Двигательная бляшка

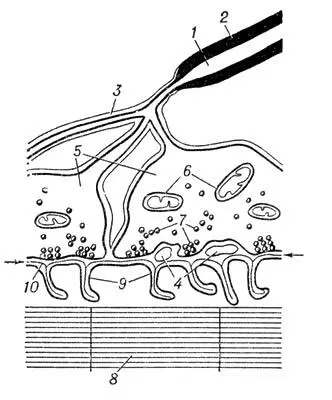

Дви'гательная бля'шка,моторная бляшка, концевая пластинка, двигательный концевой аппарат, структурное образование на поперечнополосатом мышечном волокне в месте окончания двигательного нерва у позвоночных животных и человека. Д. б. — основная составная часть нервно-мышечного соединения, функционирующего как синапс с химической передачей; возбуждение передаётся от нерва к мышце с помощью медиатора, и она сокращается. Двигательный нерв теряет миелиновую оболочку у места отхода концевой ветви, образующей ряд отдельных контактов с поверхностью мышечного волокна. В области этих контактов нервное волокно содержит т. н. синаптические пузырьки, митохондрии, и отделено от мембраны мышечного волокна, имеющей складчатое строение, щелью шириной около 500 А. Нервное окончание в области Д. б, окружено шванновской клеткой, проникающей на отдельных участках в щель между мембранами нервного и мышечного волокон. См. рис.

Л. Н. Дьячкова

Схема строения двигательной бляшки: 1 — двигательный нерв; 2 — миелиновая оболочка; 3 — цитоплазма шванновской клетки; 4 — выросты шванновской клетки, проникающие в щель между нервным и мышечным волокнами; 5 — нервное окончание; 6 — митохондрии; 7 — синаптические пузырьки; 8 — мышечное волокно; 9 — складки пограничной мембраны мышечного волокна; 10 — плотная полоса в щели между нервным и мышечным волокнами (щель указана стрелками).

Двигательные нервные волокна

Дви'гательные не'рвные воло'кна,или эфферентные нервные волокна, отростки нервных клеток, по которым импульсы идут от центральной нервной системы к исполнительным органам — мышцам (такие волокна называют моторными), железам и др. Ср. Чувствительные нервные волокна.

Двигательный анализатор

Дви'гательный анализа'тор,совокупность чувствительных нервных образований, воспринимающих, анализирующих и синтезирующих импульсы, идущие от мышечно-суставного аппарата. Термин введён И. П. Павловым. Д. а., как и другие анализаторы, состоит из цепи нервных клеток, начинающейся с рецепторов сухожилий, суставов и др. проприорецепторов и кончающейся группами нервных клеток в коре больших полушарий головного мозга. От проприорецепторов импульсы идут к первым нейронам Д. а., находящимся в межпозвонковых нервных узлах, далее — в спинной мозг и по его задним столбам — в продолговатый мозг, где расположены вторые нейроны Д. а. Волокна, выходящие из ядер продолговатого мозга, переходят на противоположную сторону, образуя перекрест, подымаются к зрительным буграм, где расположены третьи нейроны, и достигают коры головного мозга. Помимо этого пути, сигналы от опорно-двигательного аппарата могут достигать коры головного мозга и через ретикулярную формацию и мозжечок. Д. а. принадлежит ведущая роль в формировании и проявлении движений, он играет существенную роль в высшей нервной деятельности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: