БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЖИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЖИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЖИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЖИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Геллер З. И., Мазут как топливо, М., 1965; Товарные нефтепродукты, их свойства и применение, М., 1971.

Жидкое стекло

Жи'дкое стекло',водный раствор силиката натрия или калия; см. Стекло .

Жидкостно-абразивная обработка

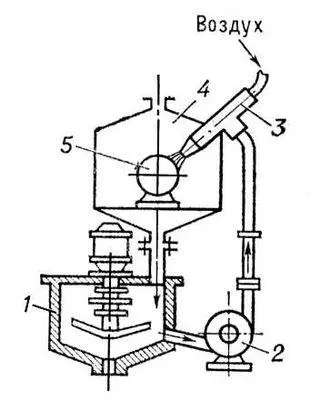

Жи'дкостно-абрази'вная обрабо'тка,механическая обработка с целью очистки, шлифования, полирования деталей, а также упрочнения их поверхностей. Ж.-а. о. осуществляется в специальных установках ( рис. ), в которых на детали воздействуют растворы, составленные из антикоррозионных жидкостей и абразивных порошков, гранул, мелких осколков абразивных и др. материалов. Применяют прокачные, ультразвуковые, вибрационные и др. установки для очистки деталей от заусенцев, окалины, нагара; галтовочные, виброполировальные и другие установки для шлифования, полирования и упрочнения фасонных наружных и внутренних поверхностей, Ж.-а. о. не повышает точности обработки, а лишь улучшает качество поверхности, уменьшая её микрошероховатость. Наиболее эффективно применение этого метода для отделки фасонных поверхностей.

Схема установки для жидкостно-абразивного полирования: 1 — бак с обрабатывающим раствором; 2 — насос; 3 — форсунка; 4 — камера для обрабатываемых деталей; 5 — деталь.

Жидкостный лазер

Жи'дкостный ла'зер,лазер с жидким активным веществом. Преимущество Ж. л. — возможность циркуляции жидкости с целью её охлаждения. Это позволяет получить большие энергии и мощности излучения в импульсном и непрерывном режимах (см. Лазер ).

В первых Ж. л. использовались растворы редкоземельных хелатов (см. Хелатные соединения ). Они пока не нашли применения вследствие малости достижимой энергии и недостаточной химической стойкости хелатов. Ж. л., работающие на неорганических активных жидкостях, предложенных и синтезированных в СССР, обладают большими импульсными энергиями при значительной средней мощности. При этом Ж. л. генерируют излучение с узким спектром частот.

Интересными особенностями обладают Ж. л., работающие на растворах органических красителей. Широкие спектральные линии люминесценции органических красителей позволяют осуществить Ж. л. с непрерывной перестройкой длин волн излучения в диапазоне порядка несколько сотен  . Заменяя красители, можно обеспечить перекрытие всего видимого и части инфракрасного участков спектра. В Ж. л. на красителях в качестве источника накачки обычно используются твердотельные лазеры. Для некоторых красителей можно использовать накачку от специальных импульсных газосветных ламп, дающих более короткие интенсивные вспышки белого света, чем обычные импульсные лампы (менее 50 мксек ).

. Заменяя красители, можно обеспечить перекрытие всего видимого и части инфракрасного участков спектра. В Ж. л. на красителях в качестве источника накачки обычно используются твердотельные лазеры. Для некоторых красителей можно использовать накачку от специальных импульсных газосветных ламп, дающих более короткие интенсивные вспышки белого света, чем обычные импульсные лампы (менее 50 мксек ).

Лит. см. при ст. Лазер.

М. Е. Жаботинский.

Жидкостный манометр

Жи'дкостный мано'метр,жидкостный вакуумметр, прибор для измерения давления газов. В Ж. м. давление газа определяется по перемещению столба жидкости в U-oбразной трубке (см. Вакуумметрия ).

Жидкостный ракетный двигатель

Жи'дкостный раке'тный дви'гатель(ЖРД), реактивный двигатель, работающий на жидком ракетном топливе. Схема ЖРД разработана К. Э. Циолковским в 1903, доказавшим возможность использования ЖРД для межпланетных полётов. Предложенные им принципы конструктивного решения ЖРД были дополнены Ю. В. Кондратюком и сохранились в современных двигателях. Первые ЖРД были разработаны и испытаны американским учёным Р. Годдардом в 1923 и немецким учёным Г. Обертом в 1929. Над созданием ЖРД за рубежом работали французским учёный Р. Эно-Пельтри, немецкие учёные Э. Зенгер, Г. Вальтер и др. Первые отечественные ЖРД: ОРМ (опытный ракетный мотор) и ОРМ-1 построены и испытаны в Газодинамической лаборатории (ГДЛ) в 1930—1931 В. П. Глушко ; ОР-2 и двигатель-10 разработаны в Группе изучения реактивного движения Ф. А. Цандером и испытаны в 1932—33.

В 30-е гг. в СССР было создано семейство ЖРД ОРМ-1 — ОРМ-102. Эти ЖРД служили для отработки элементов конструкций, обеспечивающих зажигание, запуск, работу на режиме на различных жидких топливах, а также для практического использования в летательных аппаратах (например, ОРМ-50, ОРМ-52 и др.).

С 40-х гг. в СССР и за рубежом разработано большое количество типов ЖРД, нашедших широкое применение на ракетах различного назначения и на некоторых самолётах. В 1942 в Германии были начаты лётные испытания ракеты Фау-2 В. фон Брауна с ЖРД тягой 245 кн конструкции В. Тиля. В 1943—46 на самолётах В. М. Петлякова, С. А. Лавочкина, А. С. Яковлева и П. О. Сухого были проведены лётные испытания вспомогательных авиационных ЖРД, созданных в Опытно-конструкторском бюро, выросшем из ГДЛ (ГДЛ-ОКБ). В СССР в начале 50-х гг. полёты совершали баллистические ракеты, ЖРД которых обладали значительно большей тягой. В дальнейшем под руководством Глушко, А. М. Исаева, С. А. Косберга и др. советских конструкторов были разработаны и созданы двигатели ( см. рис. 1 ), обеспечившие полёты первых советских искусственных спутников Земли, искусственных спутников Солнца, Луны, Марса, автоматических станций на Луну, Венеру и Марс, космических кораблей, всех геофизических и др. ракет в 1949—72. ЖРД получили широкое развитие в США, Великобритании, Франции и др. странах.

ЖРД состоит из камеры сгорания с соплом, систем подачи компонентов топлива, органов регулирования, зажигания и вспомогательных агрегатов (теплообменников, смесителей и др.). ЖРД развивает тягу от мн (микроракетные двигатели) до нескольких Мн (ЖРД 1-й ступени ракеты «Сатурн-5» создаёт тягу около 7 Мн ); удельный импульс достигает

для 2-компонентных и до

для 3-компонентных топлив. Масса двигателя, отнесённая к единице тяги, составляет 0,7—2 г/н ; габаритные размеры изменяются в широких пределах. ЖРД бывают с однократным и многократным запуском, одно- и многокамерные. Ракетные силовые установки могут быть одно- и многодвигательные. Система подачи топлива в ЖРД может быть вытеснительная или с турбонасосным агрегатом (ТНА) ( рис. 2 ). ЖРД с ТНА бывают 2 основных схем: без дожигания генераторного газа и с дожиганием. В ЖРД с ТНА без дожигания генераторного газа продукты газогенерации после срабатывания в турбине выбрасываются в окружающую среду через вспомогательные сопла, часто являющиеся рулевыми. Генераторный газ, продукт неполного сгорания, имеет относительно низкую температуру, а вспомогательные сопла меньшую степень расширения, чем основные, поэтому удельный импульс, получаемый при истечении продуктов сгорания через вспомогательные сопла, меньше удельного импульса основной камеры ЖРД, т. е. имеет место потеря удельного импульса. В ЖРД с дожиганием генераторного газа относительно низкотемпературные продукты газогенерации, получаемые из основных компонентов топлива, после срабатывания в турбине направляются в камеру ЖРД для дожигания. Такие ЖРД не имеют потери удельного импульса, обусловленной приводом ТНА. По назначению различают ЖРД: основные (маршевые), корректирующие, тормозные, рулевые; микроракетные ЖРД могут быть стабилизирующими и ориентационными. Обычно ЖРД работают при постоянном давлении в камере сгорания, но микроракетные двигатели бывают импульсными. Разрабатываются комбинированные двигатели, использующие ЖРД: турбо- и воздушноракетные. По роду окислителя ЖРД бывают: азотно-кислотные, азоттетроксидные, кислородные, перекисьводородные, фторные и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: