БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЗЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЗЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЗЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЗЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

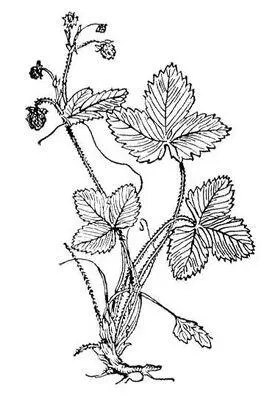

З. садовая имеет укороченный разветвленный стебель высотой до 10 см, который образует корневище. Корни мочковатые, залегают в основном на глубине 20—25 см. Розетки листьев формируются в верхушечных точках роста стебля (сердечках). Листья тройчатые. Соцветие — многоцветковый щиток. Лепестки белые или слегка желтоватые. Тычинки и пестики многочисленные. У большинства сортов цветки обоеполые, опыляются своей же пыльцой при помощи насекомых. В центральном районе Европейской части СССР цветение З. начинается в середине или в конце мая и продолжается до начала созревания ягод. Ягодовидные плоды З., обычно называют ягодами, образуются из разросшегося мясистого цветоложа, нередко окрашенного, на поверхности которого расположены настоящие мелкие плоды (орешки). Ягоды обычно красные (разных оттенков), иногда розовые или белые, с красноватой, реже белой мякотью. Первые ягоды наиболее крупные (у крупноплодных сортов 20—40 г, у остальных — 10—15 г ). Ягоды употребляют в свежем, замороженном и переработанном (варенье, пастила, соки и др.) виде. Химический состав свежих ягод в среднем (в % по массе): вода (80—90), общий сахар (4,5—10), кислоты (0,8—1,6), азотистые (0,9—1,2), пектиновые (1,0—1,7), дубильные (0,16—0,25) вещества, клетчатка (1,0—1,6), зола (0,4—0,8); витамин С (50—80 мг% ). Урожай 6—7 т/га, а на некоторых участках в передовых хозяйствах — 10—13 т/га (совхоз им. Ленина Московской области).

З. садовая — растение неморозостойкое. В центральных, северных и восточных районах Европейской части СССР она хорошо зимует только под снегом, понижение температуры до —15°С (без снегового покрова) приводит к гибели растений. Бутоны, цветки, молодые завязи чувствительны к заморозкам. З. незасухоустойчива. Лучшие участки под З. садовую — пологие (до 5°) склоны, без западин и «блюдец», обеспечивающие сток холодного воздуха и избыточной влаги весной. Вокруг участков или со стороны господствующих ветров создают полезащитные лесные полосы, препятствующие сдуванию снега зимой и иссушению почвы летом. З. не требовательна к почве, её можно выращивать на всех почвах, пригодных для с.-х. культур. Лучшие почвы — богатые органическими веществами лёгкие суглинки. Почвы с повышенной кислотностью (pH ниже 5) известкуют за 1—2 года до посадки растений. Размножают З. рассадой — молодыми растениями (розетка листьев и зачатки корней), образующимися в узлах усов (горизонтальных стелющихся по земле побегов). Семенами размножают З. только в селекционной работе. З. выращивают в специальных земляничных севооборотах. Лучшие предшественники — однолетние и многолетние травы, сидеральные растения и пропашные культуры. Сажают З. на ровной поверхности, а на сырых местах — на грядах. В крупных хозяйствах наиболее распространён однострочный способ посадки (15—20 X 80—90 см ) с последующим расширением и загущением рядов за счёт укоренения розетоколо В небольших садах З. выращивают в кустовой форме, высаживая растения в 1—3 строчки и удаляя в дальнейшем все усы. Растения сажают осенью или весной, в центральном районе Европейской части СССР — в августе и до середины сентября, на юге — в октябре — ноябре. В зарубежной практике рассаду для весенней посадки заготавливают в конце осени и хранят в холодильниках. Сажают рассаду вручную под штыковку или в край борозд, нарезанных культиватором или специальными машинами. Посаженные растения обильно поливают. Хозяйственный урожай получают обычно через год после посадки. В СССР земляничные плантации используют в течение 4—5 лет (3—4 урожая), затем запахивают. В некоторых зарубежных странах ограничиваются получением только 1—2 урожаев. Уход за насаждениями З. заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков (в рядках — ручными мотыгами, в междурядьях — культиваторами), периодическое удалении усов, поливах при продолжительной сухой погоде, внесении удобрений, борьбе с вредителями и болезнями.

Основные вредители З. садовой — малинно-земляничный долгоносик, земляничная нематода, земляничный клещ; болезни З. — серая гниль ягод, мучнистая роса, белая и бурая пятнистости листьев (см. Пятнистости сельскохозяйственных растений ).

Лит.: Агротехника, селекция, сортоиспытание плодово-ягодных культур, М., 1960; Философова Т. П., Земляника, М., 1962; Шумейкер Дж. Ш., Культура ягодных растений н винограда, пер. с англ., М., 1958.

Т. Философова, М. Язвицкий.

Земляника лесная.

Земляничное дерево

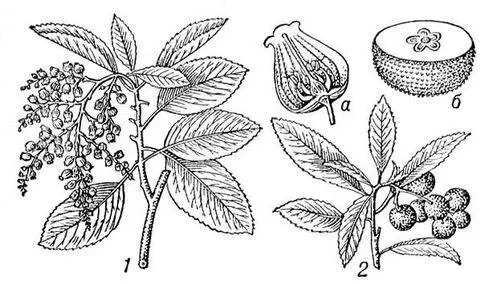

Земляни'чное де'рево,земляничник (Arbutus), род вечнозелёных небольших деревьев или кустарников семейства вересковых. Листья крупные, кожистые, простые, цельные. Цветки мелкие, обоеполые, правильные, белые или розовые, в верхушечных метёлках; плод — ягодовидная, многосемянная костянка, похожая на плод земляники. Свыше 20 видов в Северной Америке и Средиземноморье. В СССР 2 вида. З. д. красное (А. andrachne) дико растет на приморских скалах и культивируется в Крыму и в Западном Закавказье; З. д. крупноплодное (A. unedo) там же встречается в культуре. Плоды его используют на варенье и вина, древесину — на поделки. Декоративные и медоносные растения.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 5, М. — Л., 1960.

Земляничное дерево красное: 1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами; а — разрез цветка; б — разрез плода.

Земляничный томат

Земляни'чный тома'т,однолетнее растение семейства паслёновых, вид физалиса.

Землянка

Земля'нка,углублённое в землю жилище, прямоугольное или округлое в плане, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй. З. — один из древнейших и повсюду распространённых видов утеплённого жилья: известны с эпохи верхнего палеолита. Внутри обычно находился очаг, а вдоль стен — нары. В славянских землях полуземлянки (З. с бревенчатым срубом, большая часть которого возвышается над землёй) сохранялись до позднего средневековья (13—14 вв.), у некоторых народов СССР (коми, удмурты и др.) — до 17—18 вв.; в ряде промышленных районов дореволюционной России (Донбасс и др.) значительная часть рабочих жила в З. Подземные жилища существовали в Закавказье. Полуземлянки с костром-очагом у ительменов и нивхов исчезли лишь в 19 в., у коряков, кетов, селькупов в 20 в.; у северо-американских индейцев (например, навахов) и эскимосов З. продолжают бытовать. Круглые З. с входом через дымовое отверстие были известны и в Северном Китае.

Землянки войсковые

Интервал:

Закладка: