БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИН)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ИН)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИН) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ИН) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В клетках взрослого организма И, продолжается от 10 до 30 часов и больше; в быстроделящихся клетках И. длится несколько минут (например, в яйцах морского ежа на стадиях 2—4 бластомеров — 14 мин.).

Некоторые авторы выделяют в И. «нулевой период» — G 0предшествующий периоду G 1. Наиболее отчётливо G 0проявляется в клетках, которые во взрослом организме, как правило, не делятся (под влиянием разных факторов они могут войти в G 1-период, пройти затем периоды S , G 1и вступить в собственно митоз). Резкой границы между всеми периодами И., а также между митозом и И. не существует. Ряд авторов полагает, что периоды S и G 2следует считать началом митоза — препрофазой, с которой и начинается репродукция клетки, а не относить их к И.

Лит.: Мэзия Д., Митоз и физиология клеточного деления, М., 1963; Алов И. А., Брауде А. И., Аспиз М. Е., Основы функциональной морфологии клетки, 2 изд., М., 1969.

М. Е. Аспиз.

Интерференционная микроскопия

Интерференцио'нная микроскопи'я,метод исследования структуры различных, главным образом биологических, объектов и измерения их сухой массы, толщины и показателя преломления. И. м. основана на интерференции света и осуществляется с помощью интерференционного микроскопа . См. также Микроскопическая техника .

Интерференционно-поляризационный светофильтр

Интерференцио'нно-поляризацио'нный светофи'льтр,узкополосный монохроматор , используемый главным образом в астрофизике для получения монохроматических изображений Солнца.

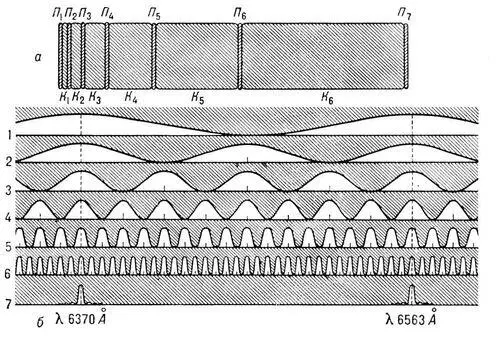

Изобретён в 1933 Б. Лио (Франция) и независимо от него в 1934 И. Эманом (Швеция). Действие И.-п. с. основано на интерференции двух поляризованных лучей, возникающей при прохождении света через двулучепреломляющую кристаллическую пластину (кварц, шпат), которая заключена между двумя поляроидами с оптическими осями, располагаемыми под углом 45° к оптической оси кристалла. Стопа из нескольких таких элементов с кратными толщинами ( рис. , а) обладает пропусканием в далеко удалённых друг от друга узких полосах спектра ( рис ., б) ;одна из таких полос выделяется стеклянным или интерференционным фильтром. И.-п. с. помещаются в термостат, температура в котором поддерживается с точностью до нескольких десятых долей градуса. Лучшие И.-п. с. имеют полуширину полосы пропускания до 0,1—0,2  , пропускание до 10—20% и поле зрения 3—4°. См. Светофильтр.

, пропускание до 10—20% и поле зрения 3—4°. См. Светофильтр.

Лит.: Эванс Дж. В., Монохроматические фильтры, в кн.: Солнечная система, пер. с англ., т. 1, М., 1957, с. 506—13; Зирин Г., Солнечная атмосфера, пер. с англ., М., 1969, с. 39—46.

Э. В. Кононович.

а — схема интерференционно-поляризационного светофильтра: П — поляроиды, К — кварцевые пластины; б — пропускание отдельных ступеней (1 — 6) и всего фильтра в целом ( 7; внизу указаны длины волн).

Интерференционный светофильтр

Интерференцио'нный светофи'льтр, светофильтр , действие которого основано на явлении интерференции света в тонких плёнках.

Интерференция (в биологии)

Интерфере'нция(от лат. inter — взаимно, между собой и ferio — ударяю, поражаю), 1) в биологии — влияние перекреста ( кроссинговера ) гомологичных хромосом в одном участке на появление новых перекрестов в близлежащих к нему участках. Чаще этот вид И. препятствует возникновению нового перекреста в соседнем участке, поэтому в опытах процент двойных кроссоверных особей, как правило, оказывается ниже теоретически ожидаемого. Особенно сильно И. подавляет двойной кроссинговер при малых расстояниях между генами. 2) В медицине И. вирусов — подавление действия одного вируса другим при смешанной инфекции. При этом первый вирус именуется интерферирующим, а второй — претендующим.

Интерференция радиоволн

Интерфере'нция радиово'лниграет существенную роль в процессах излучения и распространения радиоволн. При излучении радиоволн сложными антенными устройствами, состоящими из нескольких излучателей (вибраторов или щелей, см. Антенна ), радиоволны от отдельных излучателей интерферируют между собой (см. Интерференция волн). Амплитуда результирующей волны в разных направлениях оказывается различной, что и определяет диаграмму направленности антенны. Например, в результате И. р. от двух вибраторов B 1и B 2, разнесённых на расстояние, равное нескольким длинам волн и питаемых токами одинаковой амплитуды, фазы и частоты, получается многолепестковая диаграмма направленности ( рис. 1 ). В максимумах диаграммы фазы волн от отдельных излучателей совпадают, а амплитуды электрического и магнитного полей E 1, H 1 складываются: E = 2 E 1, Н = 2 H 1 . Поток энергии в направлении максимумов пропорционален произведению 2 E 1×2 H 1, т. е. в 4 раза больше, чем для излучения каждого вибратора в отсутствии другого. Зато в направлении минимумов два вибратора вместе вообще не излучают, так как в этих направлениях суммарное поле равно нулю: Е = 0 и Н = 0. Варьируя число вибраторов и расстояние между ними, можно создавать антенны с заданной диаграммой направленности. См. Излучение и приём радиоволн.

При распространении радиоволн И. р. возникает прежде всего из-за их отражения от поверхности Земли, в результате чего в каждую точку над Землёй приходят 2 волны — пришедшая прямо и отражённая, интерферирующие друг с другом ( рис. 2 ). В связи с этим на диаграмме направленности приёмной антенны появляются дополнительные лепестки, число которых тем больше, чем больше высота антенны над Землёй и чем меньше длина волны. При распространении средних и коротких радиоволн интерференция возникает в том случае, если в одну и ту же точку пространства попадают волны, идущие непосредственно от передатчика и отражённые от ионосферы , или волны, отражённые разными участками ионосферы. Для ультракоротких радиоволн интерференция нередко получается за счёт прихода в данную точку волн, прошедших различные пути в тропосфере , либо за счёт их отражения от местных предметов.

В радиотехнике во многих случаях возможно прямое измерение разности фаз интерферирующих колебаний, а так как в интерференционной картине распределение разностей фаз обусловлено взаимным расположением излучателя и приёмника, то их измерение может служить методом определения местоположения приёмника радиоволн относительно излучателя. На этом основан ряд фазовых радионавигационных систем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: