БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Образцы изделий Олонецких заводов.

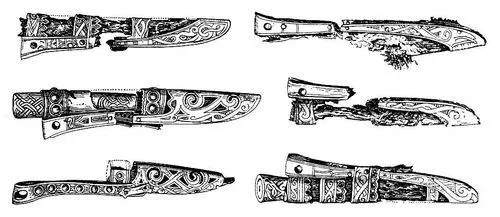

Орнаментированные ножны для ножей.

Часовня в деревне Волкостров, близ Кижей. 17—18 вв.

Сплав по р. Кемь.

Вывозка древесины.

Дом Ошевнева. 1876. Постройка «кошелем». Историко-архитектурный музей-заповедник «Кижи».

Водопад Кивач.

На заводе бумагоделательных машин в Петрозаводске.

Амбар из деревни Коккойла. Конец 19 в. Историко-архитектурный музей-заповедник «Кижи».

С. Г. Бродский. Финский драматический театр в Петрозаводске. Реконструкция 1965.

А. И. Авдышев. «Карелия». Линогравюра. 1967.

На севере Карелии.

Петрозаводск. Проспект В. И. Ленина.

Вид части города Сортавала.

Церковь с кубоватым покрытием в Ильинском погосте на Водлозере. 1798.

Карельская берёза

Каре'льская берёза,особая форма бородавчатой берёзы, характеризующаяся утолщениями на стволе и узорчатой мраморовидной текстурой древесины (тёмно-коричневые включения на светло-жёлтом фоне). Встречается разбросанно в лесах Карелии и далее на В. до Урала, а также в Латвии, Белоруссии, в странах Скандинавского полуострова. Высоко ценится в производстве мебели, художественных, столярных и токарных изделий, для внутренней отделки зданий.

Лит.: Соколов Н. О., Карельская береза, Петрозаводск, 1950; Любавская А. Я., Селекция и разведение карельской березы, М., 1966.

Карельская культура

Каре'льская культу'ра,археологическая культура племён охотников и рыболовов, живших в конце 3 — конце 1-го тыс. до н. э. (эпохи неолита, бронзы, раннего железа) на территории современной Карельской АССР. В период неолита для неё характерны грубые орудия из сланца и кварца, местная толстостенная керамика типа «сперрингс» (назван по одноименному финскому местечку, близ которого впервые была найдена) и ямочно-гребенчатая керамика волго-окского типа. Во 2-м и 1-м тыс. до н. э. обработка каменных орудий становится более совершенной, распространяется тонкостенная керамика с примесью асбеста в глине. Изготовление меди и медных изделий известно здесь с середины 2-го тыс. до н. э., железа — с 4—3 вв. до н. э. Предполагают, что создателями К. к. были племена, образовавшиеся в результате смешения местного населения (вероятно, предков саамов) с проникшими сюда в 6—3-м тыс. до н. э. с Ю. и Ю.-З. протоугрофиннами.

Лит.: Панкрушев Г. А., Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла, М. — Л., 1964.

Г. А. Панкрушев.

Карельская складчатость

Каре'льская скла'дчатость,совокупность тектонических процессов (складчатости, горообразования, гранитообразования и регионального метаморфизма), завершивших накопление геосинклинальных толщ нижнего и среднего протерозоя восточные части Балтийского щита. Время проявления К. с. разделяется на две эпохи (фазы) — раннекарельскую (~ 2000—1900 млн. лет) и позднекарельскую (~ 1750—1650 млн. лет). В западной Финляндии аналогом К. с. являлась свекофенская складчатость. В раннекарельскую эпоху произошла частичная, а в позднекарельскую — полная стабилизация большей части Балтийского щита.

Карельская трудовая коммуна

Каре'льская трудова'я комму'на,автономное областное объединение в составе РСФСР, образованное декретом ВЦИК от 8 июня 1920 из населённых карелами местностей Олонецкой и Архангельской губерний. Декретом ВЦИК от 25 июля 1923 К. т.к. была преобразована в Карельскую АССР .

Карельский берег

Каре'льский бе'рег,название северной части западного берега Белого моря от устья р. Кемь до вершины Кандалакшской губы. Северная часть более возвышенна и изрезана, чем южная. Покрыт сосновыми лесами. Много болот.

Карельский перешеек

Каре'льский переше'ек,перешеек между Финским заливом Балтийского моря и Ладожским озером, в Ленинградской обл. РСФСР. На Ю. граничит с Приневской низменностью. Сложен на С. главным образом гранитами и гнейсами, в центре и на Ю. — ледниковыми, озёрно-ледниковыми отложениями (пески с галькой, суглинки, глины и т.п.). Характеризуется грядовым рельефом с преобладающими высотами около 50 м, в южной части — холмисто-моренным: озы, камы и моренные плато (Лемболовская возвышенность высота до 173 м ) . К. п. пересекается многоводной р. Вуоксой. Многочисленны озёра ледникового происхождения. Преобладают хвойные леса (на С. — еловые, на Ю. — сосняки). На К. п. расположены города Выборг, Приозёрск, Всеволжск, на побережье Финского залива — многочисленные дачные посёлки и курорты (Сестрорецк, Зеленогорск, Репино и др.), входящие в Ленинградский курортный район . Развит туризм.

С конца 9 в. К. п. — часть территории Руси. В начале 17 в. захвачен Швецией. По Ништадтскому мирному договору 1721 К. п. возвращен России. В 1918—40 большая часть К. п. входила в состав Финляндии. В 1927—39 на К. п. с помощью западно-европейских держав была создана сильная укрепленная полоса (см. Маннергейма линия ). После советско-финляндской войны 1939—40, по мирному договору от 12 марта 1940, К. п. отошёл к СССР. Во время Великой Отечественной войны 1941—45 К. п. в июле 1941 был оккупирован немецко-финляндскими войсками. В результате Выборгской операции 1944 К. п. был освобожден Советской Армией и, согласно перемирию 19 сентября 1944, вновь вошёл в состав СССР.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: