БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соч. в рус. пер.: Музыка Кубы, М., 1962.

Лит.: Дашкевич Ю., Алехо Карпентьер: романист и его мир, «Иностранная литература», 1970, № 7; Márques Rodríguez A., La obra narrativa de A. Carpentier, [Caracas, 1970].

Н. С. Зюкова.

Карпеченко Георгий Дмитриевич

Карпе'ченкоГеоргий Дмитриевич [21.4(3.5).1899 — 15.9.1942], советский цитогенетик, профессор (1938). Родился в г. Вельске, ныне Архангельской области. Окончил Московскую с.-х. академию (1922). Заведующий лабораторией генетики Всесоюзного института растениеводства (1925—41), заведующий кафедрой генетики растений ЛГУ (1932—41). Один из ближайших сотрудников Н. И. Вавилова . Основные труды по отдалённой гибридизации растений. Получив плодовитый межродовой редечно-капустный гибрид (Raphanobrassica), экспериментально доказал возможность преодоления бесплодия у отдалённых гибридов растений посредством удвоения числа хромосом (см. Амфидиплоиды ). Разработал основы теории отдалённой гибридизации у растений, обратив особое внимание на её формообразовательное значение; предложил классификацию отдалённых гибридов в связи с генетической близостью их родителей. Автор работ по экспериментальной полиплоидии .

Соч.: Избр. труды, М., 1971.

Лит.: Лутков А. Н., Лебедев Д. В., Жизнь н деятельность Г. Д. Карпеченко, в кн.: Карпеченко Г. Д., Избр. труды, М., 1971 (библ.).

Д. В. Лебедев.

Карпинск

Карпи'нск,город в Свердловской области РСФСР. Расположен на р. Турья (бассейн Оби). Конечная ж.-д. станция ветки (50 км ) от г. Серов. 38 тыс. жителей (1970). Добыча бурого угля открытым способом. Производство и ремонт горного оборудования, электромашиностроение, хлопкопрядильная фабрика; пищевая промышленность. Машиностроительный техникум. Город образован в 1941 из посёлков Богословский и Угольные Копи и назван в честь академика А. П. Карпинского .

Карпинскиит

Карпинскии'т(от имени академика А. П. Карпинского ), минерал, сложный силикат. Химический состав близко отвечает формуле Na 2(Be, Zn, Mg) Al 2[Si 6O 16(OH) 2]. Кристаллизуется в тригональной системе, образуя радиально-лучистые агрегаты игольчатых кристаллов. Цвет белый; твердость по минералогической шкале 2,0; плотность 2545 кг / м 3. Впервые найден в пустотках альбита и натролита в натролит-альбитовых пегматитах Ловозерского массива в Хибинах (Кольский полуостров). Открыт и описан Л. Л. Шилиным в 1956.

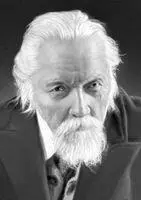

Карпинский Александр Петрович

Карпи'нскийАлександр Петрович [26.12.1846 (7.1.1847), посёлок Турьинские Рудники, ныне г. Краснотурьинск Свердловской области, — 15.7.1936, Москва], русский и советский геолог, общественный деятель. Родился в семье горного инженера. Окончил Горный институт в Петербурге (1866). С 1869 адъюнкт, в 1877—96 профессор там же. Активно участвовал в организации Геологического комитета (1882), в котором вначале работал старшим геологом, в 1885—1903 был его директором, а в 1903—29 — почётным директором.

В 1886 избран адъюнктом Петербургской АН, в 1889 экстраординарным и в 1896 — ординарным академиком. С 1916 исполнял обязанности вице-президента АН, а с 15 мая 1917 стал первым выборным её президентом. Под его руководством осуществлялась перестройка работы АН. Большую роль сыграл К. в организации изучения производительных сил страны.

Научная деятельность К. отличалась разносторонностью. Им были составлены сводные геологические карты Урала и Европейской части СССР. Особенно известны работы К. по тектонике, палеогеографии и палеонтологии. Он впервые раскрыл основные черты тектонического строения Русской платформы, указав (в 1880) на наличие в её структуре кристаллического складчатого основания и осадочного покрова, выделив (в 1883) полосу дислоцированных осадочных пород юга России. Позже (1887 и 1894), применив разработанный им метод тектонического анализа с помощью палеогеографических построений, К. показал, что простирание структур, созданных колебательными движениями земной коры в пределах Русской платформы, в раннем палеозое было параллельно Балтийскому щиту, а позднее — системе хребтов Большого Кавказа или Урала. Только после работ К. явления трансгрессий и регрессий получили в геологии своё настоящее научное объяснение. В 1899 была опубликована монография К. «Об остатках едестид и о новом их роде Helicoprion». В 1906 была опубликована его монография «О трохилисках». В этом всестороннем исследовании К. доказал, что трохилиски и близкие к ним формы представляют собой не животных (фораминиферы, или кишечнополостные), как считали первые исследователи этих организмов, а обызвествлённые споропочки высших слоевцовых растений — харофит. Одним из первых в России К. применил (1869) микроскоп для изучения горных пород. На 8-й сессии Международного геологического конгресса в 1900 в Париже К. выступил с докладом о принципах классификации и номенклатуры горных пород, указав, что в классификации изверженных пород должны иметь первоочередное значение их минералогический состав и структура. Геологические и петрографические исследования К. тесно связаны с практической геологией. Общегеологические работы К., в частности его геологические и палеогеографические карты, послужили основой широких практических прогнозов для поисков полезных ископаемых. За совокупность работ К. присуждены Константиновская медаль Русского географического общества (1892) и премия им. Кювье АН Франции (1922). В 1946 АН СССР учредила премию и золотую медаль имени К., присуждаемые за выдающиеся работы в области геологии.

К. был постоянным представителем рус. геологической науки на международных геологических конгрессах (начиная со 2-й сессии конгресса в Болонье в 1881); участвовал в составлении геологической карты Европы и в унификации графических изображений в геологии. Был председателем Организационного комитета и президентом 7-й сессии Международного геологического конгресса (1897, Петербург). С 1899 по 1936 президент Минералогического общества. К. много работал в различных комиссиях как научного, так и организационного характера. Именем К. названы город в Свердловской обл. РСФСР, вулкан на острове Парамушир (Курильские острова), гора на Северном Урале, Геологический музей АН СССР в Ленинграде и др. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Соч.: Собр. соч., т. 1—4, М. — Л., 1939—49.

Лит.: Личков Б. Л., Карпинский и современность, М. — Л., 1946; Александр Петрович Карпинский. Библиографический указатель трудов, М. — Л., 1947; Белянкин Д. С., Петрографические исследования А. П. Карпинского и его направление в петрографии, в кн.: Очерки по истории геологических знаний, в. 1, М., 1953; Борисяк А. А., Александр Петрович Карпинский, в кн.: Люди русской науки, [кн. 2], М., 1962.

А. П. Карпинский.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: