БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Реки и озёра.К. являются одним из главных водоразделов Европы. Реки бассейнов Вислы и Одры, охватывающие значительную часть северных склонов К., отдают воду в Балтийское море. Большинство рек К. относится к бассейну Дуная, реки северо-восточных склонов — к бассейну Днестра. Годовой сток колеблется от 50—100 мм в предгорьях К. до 800—1000 мм и более в высокогорьях. Питание рек смешанное, снегово-дождевое. Для их режима характерны резкие колебания расходов воды в течение года. Наибольшие расходы весной (в связи с таянием снегов) и в 1-й половине лета (из-за ливневых дождей). Реки К. обладают значительными запасами электроэнергии, многие из них используются в ирригационных целях. Озёр в К. немного. Они встречаются преимущественно в высокогорьях, где заполняют днища древних каров.

Типы ландшафтов.Распределение ландшафтов в К. подчинено закономерностям высотной поясности. В предгорьях в прошлом были распространены лесостепи, дубовые и буково-дубовые леса, ныне почти полностью вырубленные. На их месте располагаются сады, виноградники, пахотные земли. В горах естественные ландшафты сохранились лучше. Нижний пояс гор занимают дубовые леса, которые поднимаются до высоты 550—600 м на С. и 700—800 м на Ю. Выше они постепенно сменяются буковыми лесами, протягивающимися до высоты 1100—1250 м на С. и 1300—1350 м на Ю. В почвенном покрове преобладают горно-лесные бурые почвы. На карбонатных почвах развиты рендзины. Буковые леса наиболее распространены в Южных К., Западных Румынских горах, а в остальной части К. — по внутренней стороне дуги гор. Выше располагаются ландшафты смешанных лесов (из бука, пихты и ели), которые особенно развиты по внешней стороне дуги К., где они нередко спускаются до подножий и часто замещают ландшафты буковых лесов. Смешанные леса поднимаются до высоты 1200—1300 м на С. и 1500—1550 м на Ю. Верхнюю границу лесной растительности образуют хвойные леса (главным образом из ели, реже лиственницы и сосны), Которые заканчиваются на высоте 1500—1600 м на С. и 1700—1800 м на Ю. Наибольшее развитие хвойные леса получили в Восточных К. Они формируются обычно на горно-лесных бурых и горно-подзолистых почвах. В результате хозяйственной деятельности человека хвойные леса во многих местах в значительной степени сведены и их верхняя граница снижена на 100—200 м по сравнению с естественной границей леса. Леса сменяются поясом субальпийских кустарников и лугов, простирающимся до высоты 1700—2000 м на С. и 2100—2200 м на Ю. Представлен он большей частью криволесьем (зарослями соснового стланика, можжевельника и ольхи). Между ними — участки злаково-разнотравных горных лугов («голе», «полонины»). Выше (до высоты 2300—2400 м ) располагается пояс альпийских лугов и кустарников, который не имеет сплошного распространения, а встречается фрагментарно, в основном в Западных и Южных К., где чередуется с осыпями и скалами. Растительность представлена формациями высокогорных видов злаков и осок с участием альпийского разнотравья, а также зарослями рододендрона и карликовых ив. Преобладают горные торфяно-луговые почвы. На некоторых вершинах, поднимающихся выше 2300—2400 м, встречаются фрагменты субнивального пояса с преобладанием голых или покрытых пятнами лишайников скал.

Животный мир характеризуют в основном представители лесной фауны. Широко распространены белка, заяц, из хищных встречаются медведь, волк, рысь, куница, из копытных — олень, косуля, серна, кабан, из птиц — глухарь, сова, дятел, кукушка. Сохранности естественных ландшафтов способствует широкая сеть природных заповедников и парков: Бабьягурский, Пениньский (в Польше), Татранский (в Польше и Чехословакии), Агтелек (в Венгрии), Ретезат (в Румынии), Карпатский (в СССР) и др.

Население в К. распределено неравномерно. Наиболее плотно населены предгорья и внутригорные котловины, где развито полеводство, виноградарство и садоводство. В горах население сравнительно редкое. Его основные занятия — скотоводство, лесное хозяйство. Во многих районах К. имеются курорты (Крыница, Закопане, Щавница — в Польше; Бюкксек, Парадфюрде — в Венгрии; Пьештяни, Сльяч, Татранска-Ломница — в Чехословакии; Бэиле-Еркулане, Ватра-Дорней, Синая—в Румынии; Трускавец, Моршин — в СССР; и др.). Развиты туризм, альпинизм, зимние виды спорта, главным образом в Татрах, Фэгэраше, Ретезате, в Украинских Карпатах и др. хребтах.

Лит.: Анучин В. А., Спиридонов А. И., Закарпатская область, М., 1947; Арманд Д. Л., Румыния, М. — Л., 1946; Власова Т. В., Венгрия, М., 1948; Геренчук К. I., Койнов М. М., Цись П. М., Природно-географiчний подiл Львiвського та Подiльського економiчних районiв, Львiв, 1964; Ленцевич С., Физическая география Польши, пер. с польск., М., 1959; Печи М., Шарфалви Б., Венгрия, пер. с венг., М., 1962; Природа Украïнських Карпат, Львiв, 1968; Физико-географическое районирование Украинской ССР, К., 1968; Bulla В., Magyarország természéti földrajza, Bdpst, 1964; Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, 2 wyd., Warsz., 1967; Mihăilescu V., Carpaţii Sud-Estici de pe teritoriul R. P. Romîne, Buc., 1963.

Н. Н. Рыбин (физическая география), О. С. Вялов (геологическое строение и полезные ископаемые).

Карпаты. Среднегорный ландшафт Южных Карпат в Румынии.

Карпаты. Ландшафт в Закарпатье.

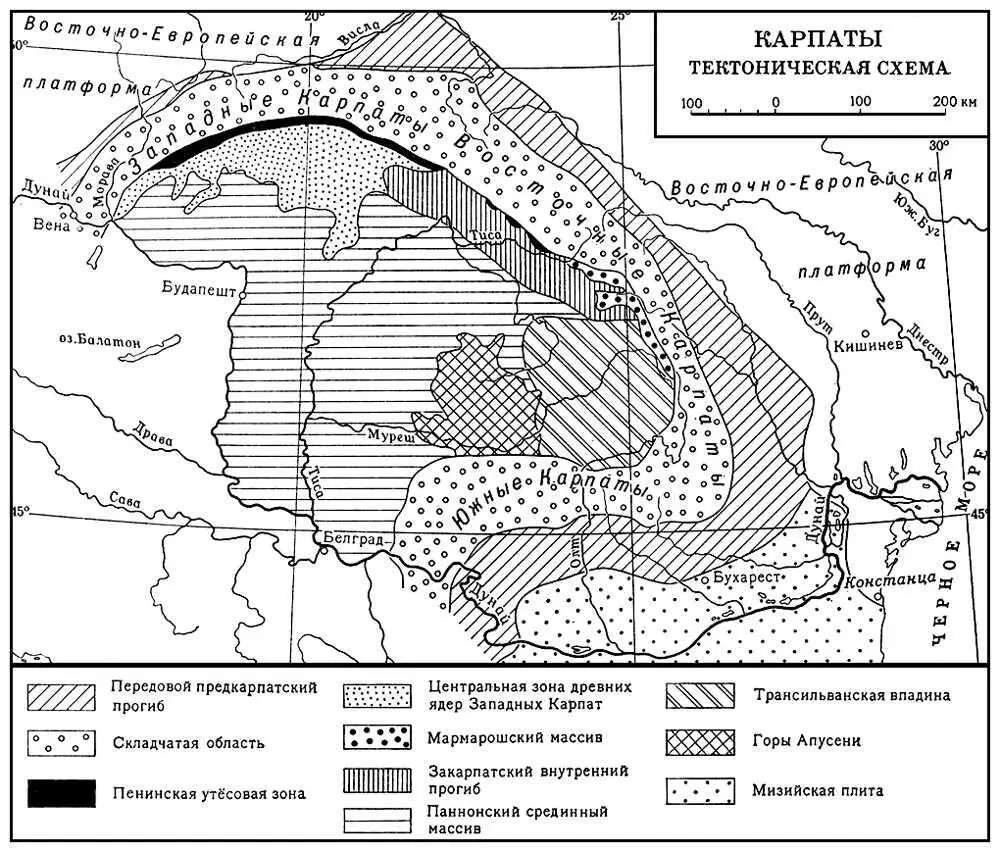

Карпаты. Тектоническая схема.

Карпаты. Гребневая зона Восточных Карпат.

Карпаты. Высокие Татры. На переднем плане — высокогорные озера.

Карпаты. Карстовая пещера в Западных Румынских горах.

Карпаты. Водопад на реке Теребля (УССР).

Карпачёв Сергей Васильевич

КарпачёвСергей Васильевич [р. 24.2(9.3).1906, Кострома], советский химик-неорганик, специалист в области электрохимии, член-корреспондент АН СССР (1970). Член КПСС с 1944. Окончил Уральский политехнический институт (1930). Член Президиума Уральского научного центра АН СССР (с 1971); директор института электрохимии в Свердловске. Основные работы посвящены электрохимической кинетике процессов в расплавленных и твёрдых электролитах. К. исследовал природу растворов металлов в соляных расплавах; определил нулевые точки различных металлов в жидком состоянии. Государственная премия СССР (1950, 1951). Награжден орденом Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: