БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В. С. Лехнович, К. З. Будин, А. Я. Камераз.

Картофель: 1 — цветущее растение со старым (тёмный) и молодыми клубнями; 2 — ветвь с цветками; 3 — цветок.

«Картофель и овощи»

«Карто'фель и о'вощи»,ежемесячный научно-производственный журнал министерства сельского хозяйства СССР. Основан в 1956 под названием «Картофель». С 1960 выходит под названием «Картофель и овощи». Рассчитан на научных сотрудников, агрономов, бригадиров, звеньевых, рабочих совхозов, колхозников и овощеводов-любителей. Освещает достижения науки и опыт передовых хозяйств в области картофелеводства, овощеводства и бахчеводства. Тираж 66 тыс. экз. (1972).

Картофельная мука

Карто'фельная мука',сушёный картофель, размолотый в муку. Используется при приготовлении пищевых концентратов, кулинарных блюд, а также при откорме свиней и молочного скота. К. м. иногда неправильно называют крахмалом .

Картофельная нематода

Карто'фельная немато'да(Heterodera rostochiensis), круглый червь семейства Heterodcridae. Длина тела около 1 мм . Паразитирует на корнях картофеля (реже на клубнях), томатов, иногда на чёрном паслёне. Встречается К. н. в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, в Африке и Австралии; в СССР — в ряде республик. Развитие от личинки до взрослой особи протекает в тканях корня (клубня) растения. Червеобразные прозрачные самцы выползают из корня в почву. Самки головным концом остаются прикрепленными к корню (клубню); вздутое тело, покрытое толстой кутикулой, выступает наружу. После оплодотворения самец погибает, а самка образует свыше 1000 яиц, которые остаются в теле матери, превращающемся после её смерти в цисту . Весной личинки выходят из цисты и внедряются в корни растений. К. н. угнетает развитие картофеля, значительно снижая урожай; при сильном заражении клубни не образуются или вырастают всего 1—3 мелких клубня. На сильно зараженных К. н. полях в 1 кг почвы может быть до 2500 цист К. н. Меры борьбы: карантин, посадка устойчивых к К. н. сортов картофеля, севооборот и удаление с полей корней и клубней зараженных растений, обеззараживание почвы хлорпикрином, карбатионом, немагоном.

Лит.: Кирьянова Е. С., Кралль Э. Л., Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними, т. 1—2, Л., 1969—71.

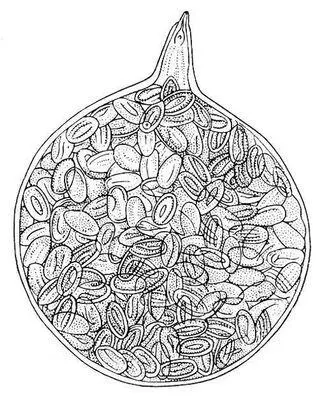

Рис. 1. Циста картофельной нематоды.

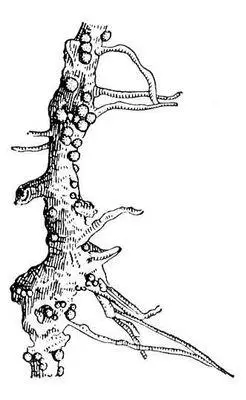

Рис. 2. Корень картофеля с цистами картофельной нематоды.

Картофельная палочка

Карто'фельная па'лочка(Bacillus mesentericus), спороносная бактерия. Имеет вид тонкой палочки размером 0,5—0,6´3—10 мк , часто образующей длинные нити. Вегетативные клетки подвижны, грамположительны, образуют овальные споры, при этом клетки не раздуваются, а сохраняют свою цилиндрическую форму. Колонии жёлто-бурые, сухие, морщинистые. На поверхности жидких сред К. п. образует мощную складчатую плёнку, на ломтиках картофеля — складчатый налёт (отсюда название). Желатину разжижает, молоко подщелачивает и пептонизирует, образует кислоту из глюкозы, сахарозы и мальтозы, крахмал не разлагает. К. п. широко распространена в природе (в почве, пищевых продуктах и пр.). К. п. патогенна для животных и человека. Споры её, попадая вместе с мукой или дрожжами в тесто, не погибают при выпечке хлеба и, прорастая, могут вызвать «тягучую», или «картофельную», болезнь хлеба (мякиш хлеба становится слизистым и тягучим, и хлеб приобретает неприятный запах).

А. А. Имшенецкий.

Картофельного хозяйства институт

Карто'фельного хозя'йства институ'тнаучно-исследовательский, основан в 1930 на базе Коренёвской картофельной селекционной станции (Московская область). Имеет (1970): отделы — физиологии и биохимии; генетики и селекции; семеноводства и вирусологии; агротехники и удобрений; защиты растений; хранения; экономики и организации; технологии и механизации производства картофеля; опытные станции по картофелю — Елецкую (Липецкая область), Ульяновскую (Ульяновская область); опытно-производственного хозяйства — «Заворово», «Коренёво», «Ильинское» в Московской области институт имеет аспирантуру и школу повышения квалификации специалистов сельского хозяйства. Издаёт «Труды...» (с 1964).

«Картофельные бунты»

«Карто'фельные бу'нты»,массовое антикрепостническое движение удельных крестьян (1834) и государственных крестьян (1840—44) в России. Причина волнений заключалась в насильственных мерах, посредством которых вводились посевы картофеля: у крестьян отбирали под картофель лучшую землю, подвергали их жестоким наказаниям за неисполнение предписаний властей, облагали различными поборами. В 1834 вспыхнули волнения в удельных имениях Вятской и Владимирской губерниях, но наиболее широкий размах движение приняло в среде государственных крестьян в 1840—44, явившись одновременно и ответом на проводившуюся П. Д. Киселевым реформу государственной деревни (1837—41). Только в губерниях Севера, Приуралья, Среднего и Нижнего Поволжья восстало более 500 тыс. крестьян, которые уничтожали посевы картофеля, избивали чиновников, самовольно переизбирали старост и старшин, нападали с оружием в руках на карательные отряды. Вместе с русскими в движении участвовали мари, чуваши, удмурты, татары, коми. Правительство бросило на усмирение восставших войска. В ряде мест были произведены расстрелы крестьян. Тысячи повстанцев были преданы суду, затем сосланы в Сибирь или сданы в солдаты.

Лит.: Токарев С. В., Крестьянские картофельные бунты, Киров, 1939; Дружинин Н. М., Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. 2, М., 1958, с. 456—524; Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг. Сб. док-тов, М., 1961, с. 248—55, 407—524.

В. А. Федоров.

Картофельный жук

Карто'фельный жук(Leptinotarsa decemlineata), жук семейства листоедов, опасный вредитель картофеля и др. паслёновых культур; то же, что колорадский картофельный жук .

Карточка-квитанция

Ка'рточка-квита'нция(по радиолюбительскому коду QSL-kapточка), специальная карточка, чаще всего типа почтовой открытки, подтверждающая факт установления связи между радиолюбительскими станциями или проведения наблюдения за их работой. Обычно К.-к. красочно оформляются и иллюстрируются. На К.-к. указываются: позывные сигналы радиостанции и её корреспондента, местонахождение, дата, время и радиолюбительский диапазон волн проведения связи (наблюдения)., вид работы (телефон, телеграф), оценка разбираемости, громкости и качества сигналов, краткие технические данные аппаратуры. К.-к. заполняют операторы радиолюбительских станций после проведения ими радиолюбительской связи либо после получения К.-к. от коротковолновика-наблюдателя, прослушавшего их работу. Пересылаются К.-к. по почте через радиоклубы. В Советском Союзе пересылку К.-к. осуществляет Центральный радиоклуб СССР им. Э. Т. Кренкеля. За границей практикуется также высылка К.-к. в подтверждение приёма радиовещательных станций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: