БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Катаракта

Катара'кта(от греч. katarrháktes — водопад), помутнение хрусталика глаза, препятствующее прохождению лучей света в глаз и приводящее к снижению остроты зрения. Термин «К.» отражает неправильное представление древних греков, по которому причиной К. является излияние мутной жидкости между радужной оболочкой и хрусталиком. По месту расположения помутнений в хрусталике различают К.: сумочные (в капсуле, покрывающей хрусталик), корковые (в периферических слоях хрусталика) и ядерные (в центральных его слоях).

К. бывают врождённые и приобретённые. Врождённые К. развиваются во внутриутробном периоде, как правило помутнение хрусталика с возрастом не увеличивается и не изменяется, в глазу почти всегда остаются прозрачные участки хрусталика — острота зрения полностью не снижается. По месту расположения помутнений К. могут быть передними или задними полярными (ограниченные помутнения капсулы хрусталика), слоистыми и др.

Основную группу приобретённых К., для которых характерно прогрессирование помутнений хрусталика, составляют старческие К. При старческой К. помутнения появляются сначала на периферии хрусталика (начальная старческая К.), зрение при этом не снижается; затем количество помутнений увеличивается и они сливаются между собой — происходит выраженное снижение остроты зрения (незрелая К.). При дальнейшем развитии мутнеют все слои хрусталика, цвет его становится серовато-белым, перламутровым; острота зрения снижается до светоощущения, т. е. глаз становится практически слепым (зрелая старческая К.). К приобретённым относятся также осложнённые К., возникающие при некоторых общих заболеваниях (диабет, холера, расстройства питания и др.) и вследствие заболеваний самого глаза (воспаление сосудистого тракта, прогрессирующая близорукость и др.). Значительную группу приобретённых К. составляют К., возникающие при травме глаза, воздействии излучений и т.п.

Лечение в основном хирургическое, включающее в отдельных случаях пересадку искусственного хрусталика.

Лит.: Дымшиц Л. А., Болезни хрусталика, в кн.: Многотомное руководство по глазным болезням, т. 2, кн. 2, М., 1960.

Л. А. Кацнельсон.

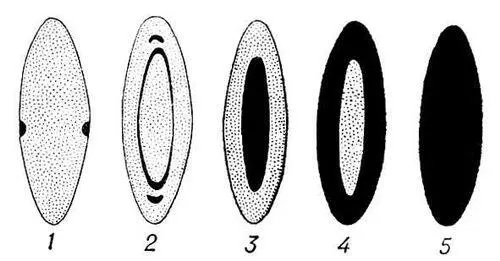

Схематическое изображение различных форм катаракты: 1 — передняя и задняя капсулярные катаракты; 2 — околоядерная слоистая катаракта; 3 — ядерная катаракта; 4 — корковая катаракта; 5 — полная катаракта.

Катаральная лихорадка овец

Катара'льная лихора'дка ове'ц,неконтагиозное вирусное трансмиссивное заболевание овец, характеризующееся поражением слизистой оболочки ротовой полости, опуханием языка, лихорадкой. К. л. о. впервые обнаружена в Африке в 1876; встречается также в США, на Ближнем Востоке и в странах Пиренейского полуострова. В СССР К. л. о. не регистрируется. Ввиду особой опасности К. л. о. отнесена к группе болезней, включенных в конвенцию для обязательного оповещения международного бюро эпизоотий. В естественных условиях к болезни восприимчивы овцы, особенно ягнята, и в меньшей степени крупный рогатый скот, козы, антилопы. Источник инфекции — больные и переболевшие овцы, в крови которых вирус может сохраняться до 4 мес . Переносчиками возбудителя К. л. о, являются кровососущие насекомые из рода Culicoides. В Африке, очевидно, природным резервуаром возбудителя К. л. о. являются дикие животные (антилопы). К. л. о. — сезонное заболевание, наблюдается преимущественно в низменных местностях в тёплое время года с обильными осадками. Специфическое лечение не разработано. Переболевшие животные приобретают стойкий иммунитет. Профилактика и меры борьбы — карантин, вакцинация овец в угрожаемой зоне.

Лит.: Малоизученные заболевания сельскохозяйственных животных, под ред. Я. Р. Коваленко [и др.], М., 1967.

Катаробионты

Катаробио'нты,катаробии (от греч. katharós — чистый и бионт ), организмы, обитающие в незагрязненных холодных водах с большим количеством растворённого кислорода (например, форель), К. противопоставляют сапробионтам — организмам, обитающим в загрязненных водах.

Катаровка

Катаро'вка,ежегодное удаление верхних корней виноградных растений для усиления нижних; обычно применяется на виноградниках с привитыми сортами или с гибридами — прямыми производителями.

Катарсис

Ка'тарсис(греч. kátharsis — очищение), термин древнегреческой философии и эстетики для обозначения сущности эстетического переживания. Восходит к древнему пифагорейству, которое рекомендовало музыку для очищения души. Гераклит, по свидетельству стоиков, говорил об очищении огнем. Платон выдвинул учение о К. как об освобождении души от тела, от страстей или от наслаждений. Аристотель отмечал воспитательное и очистительное значение музыки, благодаря которой люди получают облегчение и очищаются от своих аффектов, переживая при этом «безвредную радость». Знаменитое определение Аристотелем трагедии как очищения от аффектов («Поэтика», глава VI), ввиду полного отсутствия всяких его разъяснении, вызвало появление литературы о том, как следует понимать здесь катарсис. Г. Э. Лессинг истолковывал его этически, нем. ученые 19 в. Я. Бернайс — по образцу медицинского очищения (т. е. облегчения), Э. Целлер — чисто эстетически и т.д. Для окончательного решения вопроса о сущности аристотелевского К. в науке нет ещё твёрдых данных, т.к. неясно, понимается ли он как просто устранение каких-либо аффектов или же как их гармонизация. В учении австрийского врача и психолога З. Фрейда термин «К.» употреблялся для обозначения одного из методов психотерапии.

Лит.: Лосев А. Ф., Очерки античного символизма и мифологии, т. 1, М., 1930, с. 728–34 (имеется библ.); Ахманов А. С., Петровский Ф. А., [Вступ. ст.], в кн.: Аристотель, Об искусстве поэзии, М., 1957; Boekel С. W. van, Katharsis, Utrecht, 1957 (библ.).

Л. Ф. Лосев.

Катары

Ката'ры(от греч. katharós — чистый), приверженцы ереси 11—13 вв., получившей распространение в Западной Европе (главным образом в Италии, Фландрии, Южной Франции) и являвшейся выражением протеста широких слоев горожан (преимущественно ремесленников) и части крестьян против феодального гнёта. Догматика К., в значительной мере заимствованная у богомилов (см. Богомильство ), дуалистична; для неё характерно противопоставление двух начал: «доброго» (созданный богом невидимый, духовный и единственно истинный мир) «злому» (земной, материальный мир, созданный сатаной). Осуждение всего земного, плотского вело к крайнему аскетизму: К. отвергали брак, запрещали употребление животной пищи, допускали самоубийство. К. не признавали церковных таинств , поклонения святым, индульгенций. К. изобличали пороки католического духовенства (римского папу считали наместником сатаны). Требовали ликвидации церковного землевладения, отказывались от уплаты церковной десятины. Создали свою религиозную организацию, во главе которой стояли наставники — «совершенные» (perfecti), обязанные вести аскетический образ жизни. Против К. церковь при поддержке светской власти повела ожесточённую борьбу. Учение К. легло в основу еретического движения альбигойцев . В результате беспощадных преследований к концу 13 — 1-й половине 14 вв. ересь К. почти полностью была искоренена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: