БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

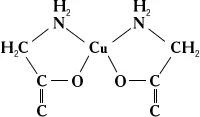

Самыми лучшими лигандами в смысле устойчивости образуемых ими К. с. являются комплексоны— аминополикарбоновые кислоты, среди которых наибольшее распространение получила этилендиаминтетрауксусная кислота

(HOOCCH 2) 2NCH 2CH 2N (CH 2COOH) 2(комплексон II, ЭДТА).

Неорганические ацидолиганды обычно моно-, реже бидентатны. Например, в соединении (NH 4) 2[Ce (NO 3) 6] каждая NO 3-группа присоединяется к атому церия двумя атомами кислорода и является бидентатной. К. ч. Се в этом соединении равно 12.

Между К. с. и обычными (простыми) соединениями нет определённой границы. Одни и те же вещества, в зависимости от поставленных задач исследования, часто можно рассматривать и как простые и как комплексные. Например, в любом кристаллическом неорганическом веществе атомы, обычно относимые к комплексообразователям, обладают определённым К. ч. и, следовательно, ближайшей сферой, принципиально не отличимой от аналогичной группировки в обычном К. с.

Теория строения К. с. берёт своё начало от представлений А. Вернера (1893), который ввел важные для целого исторического периода понятия «главной» и «побочной» валентности, а также представления о координации, координационном числе, геометрии комплексной молекулы. Значительный вклад в исследование химии К. с., и, в частности, в установление связи между строением К. с. и реакционной способностью координированных групп, внесли советские учёные Л. А. Чугаев, И. И. Черняев и др.

Однако классическая координационная теория оказалась бессильной объяснить причины образования К. с. некоторых новых классов, предсказать их строение, а также установить взаимосвязь между строением и физическими свойствами К. с.

Удовлетворительное разрешение этих вопросов стало возможным лишь на базе современных квантово-механических представлений о природе химической связи. Подробнее см. Валентность, Квантовая химия, Молекулярных орбиталей метод, Химическая связь.

К. с. находят широкое применение для выделения и очистки платиновых металлов, золота, серебра, никеля, кобальта, меди, в процессах разделения редкоземельных элементов, щелочных металлов и в ряде других технологических процессов. К. с. широко используют в химическом анализе для качественного обнаружения и количественного определения самых разнообразных элементов. В живых организмах различные типы К. с. представлены соединениями ионов металлов (Fe, Cu, Mg, Mn, Mo, Zn, Со) с белками (т. н. металлопротеиды ) , а также витаминами, коферментами, транспортными и др. веществами, выполняющими специфические функции в обмене веществ. Особенно велика роль природных К. с. в процессах дыхания, фотосинтеза, окисления биологического, в ферментативном катализе.

Лит.: Современная химия координационных соединений, под ред. Дж. Льюиса и Р. Уилкинса, пер. с англ., М., 1963; Берсукер И. Б., Аблов А. В., Химическая связь в комплексных соединениях, Кишинев, 1962; Гринберг А. А., Введение в химию комплексных соединений, 2 изд., Л. — М., 1951; Дей К., Селбин Д., Теоретическая неорганическая химия, пер. с англ., М., 1971; Головня В. А., Федоров И. А., Основные понятия химии комплексных соединений, М., 1961; Яцимирский К. Б., Термохимия комплексных соединений, М., 1951; Коттон Ф., Уилкинсон Дж., Современная неорганическая химия, пер. с англ., ч. 1—3, М., 1969.

Б. Ф. Джуринский.

Комплексные удобрения

Ко'мплексные удобре'ния,удобрения, содержащие 2—3 основных питательных вещества (N, P 2O 5, K 2O) растений. В состав их можно ввести микроэлементы (В, Mn, Cu, Zn, Zn, Мо и другие). К. у. в основном высококонцентрированные (содержат повышенное количество питательных веществ и мало балласта), поэтому по сравнению с простыми удобрениями требуют меньше труда и средств на их внесение, хранение и перевозки. Они обладают хорошими физическими свойствами — не слёживаются, хорошо рассеваются при внесении машинами. Соотношение питательных веществ в К. у. различно, что зависит от способа производства, исходных компонентов, потребности растений. К. у. стали широко применять после 1950, особенно в США, Канаде, Англии, Нидерландах, Японии, Франции, Италии, где производство их составляет более 50% всего кол-ва удобрений. В СССР в 1971—75 выпуск высококонцентрированных и сложных К. у. намечено довести до 80% общего количества удобрений. К. у. подразделяют на двойные (фосфорно-калийные, азотно-фосфорные, азотно-калийные) и тройные (азотно-фосфорно-калийные). В зависимости от способа производства они бывают сложные, сложно-смешанные и смешанные. К. у. применяют под все культуры, сложные удобрения — в первую очередь под технические (хлопчатник, сахарную свёклу и др.).

Сложные удобрения получают при химическом взаимодействии исходных компонентов — аммиака, фосфорной и азотной кислот, фосфоритов, апатитов, калийных природных солей и др. Выпускают в гранулированном виде. Наиболее распространены из них в СССР: аммофос (содержание питательных веществ 56—64%), диаммофос (71—74%), нитрофос (38%), калийная селитра (57%), нитроаммофоска (50—54%), нитрофоска (36%). Перспективны сложные жидкие удобрения, а также калия метафосфат, аммония полифосфат и др.

Сложно-смешанные удобрения получают смешиванием готовых удобрений с последующей обработкой их серной и азотной кислотами, аммиаком или аммиакатами. Содержание питательных веществ в них зависит от исходных компонентов — до 58%. В СССР для внесения под сахарную свёклу выпускают сложно-смешанные удобрения, которые содержат азота, фосфора и калия соответственно 4, 16 и 8% и 3, 12 и 6%, а также более концентрированные туки — до 45% питательных веществ.

Смешанные удобрения — продукт механического смешивания готовых удобрений (в основном суперфосфата с азотными удобрениями и хлористым калием). Во избежание потери питательных веществ соблюдают правила смешивания, например, нельзя смешивать аммиачную селитру и другие аммиачные удобрения с термофосфатами, золой и другими щелочными удобрениями, так как при этом теряется азот; аммиачную селитру с мочевиной ввиду очень высокой гигроскопичности получаемой смеси. Для улучшения физических свойств смесей в них вносят нейтрализующие добавки: известняк, доломит, цементную пыль и другие. Лучшие смешанные удобрения получают при смешивании гранулированных компонентов. Соотношение питательных веществ в смешанных удобрениях зависит от потребности культуры и свойств почвы, например для основного удобрения под зерновые, сахарную свёклу, картофель, овощные на дерново-подзолистых, серых лесных и чернозёмных почвах соотношение азота, фосфора и калия (N: P 2O 5: K 2O) — 1:1:1; для припосевного внесения под зерновые, овощные и технические культуры — 1:1,5:1.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: