БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Шумский К. П., Вакуумные конденсаторы химического машиностроения, М., 1961; Кирсанов И. Н., Конденсационные установки, М.—Л., 1965; Касаткин А. Г., Основные процессы и аппараты химической технологии, 8 изд., М., 1971.

Л. Д. Берман.

Конденсатор электрический

Конденса'тор электри'ческий,система из двух или более электродов (обкладок), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок; такая система электродов обладает взаимной электрической ёмкостью. К. э. в виде готового изделия применяется в электрических цепях там, где необходима сосредоточенная ёмкость. Диэлектриком в К. э. служат газы, жидкости и твёрдые электроизоляционные вещества, а также полупроводники. Обкладками К. э. с газообразным и жидким диэлектриком служит система металлических пластин с постоянным зазором между ними. В К. э. с твёрдым диэлектриком обкладки делают из тонкой металлической фольги или наносят слои металла непосредственно на диэлектрик. Для некоторых типов К. э. на поверхность металлической фольги (1-я обкладка) наносится тонкий слой диэлектрика; 2-й обкладкой является металлическая или полупроводниковая плёнка, нанесённая на слой диэлектрика с другой стороны, или электролит, в который погружается оксидированная фольга. В интегральных схемах применяются два принципиально новых вида К. э.: диффузионные и металл-окисел-полупроводниковые (МОП). В диффузионных К. э. используется ёмкость созданного методом диффузии р — n -перехода, которая зависит от приложенного напряжения. В К. э. типа МОП в качестве диэлектрика используется слой двуокиси кремния, выращенный на поверхности кремниевой пластины. Обкладками служат подложка с малым удельным сопротивлением (кремний) и тонкая плёнка алюминия.

При подключении К. э. к источнику постоянного тока на его обкладках накапливается электрический заряд Q = C × U; выражая Q в кулонах и U (напряжение на обкладках К. э.) в вольтах, получим С — ёмкость К. э. в фарадах. Ёмкость К. э. с обкладками в виде двух параллельных плоских пластин равна:

(пф),

(пф),

где e 0 — диэлектрическая проницаемость вакуума, e 0 = 8,85×10 -3 пф/мм; e — относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика (e ³1), S — площадь плоской обкладки в мм 2, b — расстояние между обкладками в мм.

Ёмкость цилиндрического К. э. (два коаксиальных полых цилиндра разделенных диэлектриком) равна:

(пф),

(пф),

где l — длина цилиндра в мм ; D 2— внутренний диаметр внешнего цилиндра в мм; D 1— внешний диаметр внутреннего цилиндра в мм. При этом не учитываются искажения однородности электрического поля у краев обкладок (краевой эффект), и потому эти расчёты дают несколько заниженные значения ёмкости C ; точность расчёта возрастает при уменьшении отношения  (для плоского К. э.) и

(для плоского К. э.) и  (для цилиндрического К. э.).

(для цилиндрического К. э.).

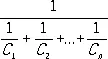

К. э. часто включаются группами (батареей); для параллельного соединения К. э. общая ёмкость батареи Сб = C 1+ C 2+...+ C n , а для последовательного соединения

С б=  ,

,

где C 1, C 2,..., C n — ёмкости отдельных К. э., составляющих батарею. При включении в цепь переменного тока частотой f гц через К. э. протекает реактивный (ёмкостный) ток

,

,

где U — напряжение, приложенное к обкладкам К. э., x c— реактивное сопротивление К. э.

(ом)

(ом)

при условии, что f в гц, а С — в ф.

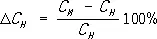

Зависимость реактивного сопротивления К. э. от частоты используется в электрических фильтрах. Вектор тока, протекающего через К. э ., опережает вектор напряжения, приложенного к его обкладкам, на угол j » 90°, это позволяет применить К. э. для повышения мощности коэффициента промышленных установок с индуктивной нагрузкой, для продольной компенсации в линиях электропередачи, в конденсаторных асинхронных двигателях и т. п. Реактивная мощность К. э. P p = 2pfU 2C (вар), где U — в в, f — в гц, С — в ф. К основным параметрам К. э. ( см. табл. ) относятся: номинальная ёмкость — С н ; допуск по номинальной ёмкости

,

,

где С и — измеренное значение ёмкости К. э.; рабочее (номинальное) напряжение U н, при котором К. э. надёжно работает длительный промежуток времени (обычно более 1000 ч ) ; испытательное напряжение U ис , которое К. э. должен выдерживать в течение определенного промежутка времени (2—5 сек, иногда до 1 мин ) без пробоя диэлектрика; пробивное напряжение U пр (постоянный ток), вызывающее пробой диэлектрика за промежуток времени в несколько сек ; угол потерь d — чем d больше, тем большая часть энергии выделяется на нагрев К. э.; потери активной мощности Р а = 2pfU 2×Сн ×tg d (вт), где d — угол потерь, U — в в , С н — в ф, f — в гц; температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ), характеризующий зависимость изменения ёмкости К. э. от температуры; сопротивление изоляции R из между выводами К. э. при подаче на них постоянного напряжения.

К. э. обладают индуктивностью L, вследствие чего полное сопротивление К. э. часто не является преимущественно емкостным в любом диапазоне частот; применять К. э. целесообразно только при частотах f0 ( f 0 — собственная резонансная частота К. э.), т. к. при f >f 0 сопротивление имеет преимущественно индуктивный характер. Надёжность К. э. определяется вероятностью его безотказной работы в течение гарантированного срока службы; иногда надёжность выражают в виде интенсивности отказов К. э. Для сравнительной оценки качества К. э. применяются удельная ёмкость

пф/см 3,

пф/см 3,

где V ксм 3— активный объём К. э., и удельная стоимость, т. е. стоимость К. э., отнесённая к накопленной в К. э. энергии или заряду. Удельная стоимость К. э. всегда снижается по мере увеличения размеров К. э.

По применению различают К. э. низкого напряжения низкой частоты (большая удельная ёмкость С у ), низкого напряжения высокой частоты (малые ТКЕ и tg d , высокая С у ), высокого напряжения постоянного тока (высокое R из ) , высокого напряжения низкой и высокой частоты (высокая удельная реактивная мощность). К. э. выпускаются постоянной ёмкости, переменной ёмкости и полупеременные (триммеры). Параметры, конструкция и область применения К. э. определяются диэлектриком, разделяющим его обкладки, поэтому основная классификация К. э. проводится по типу диэлектрика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: