БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

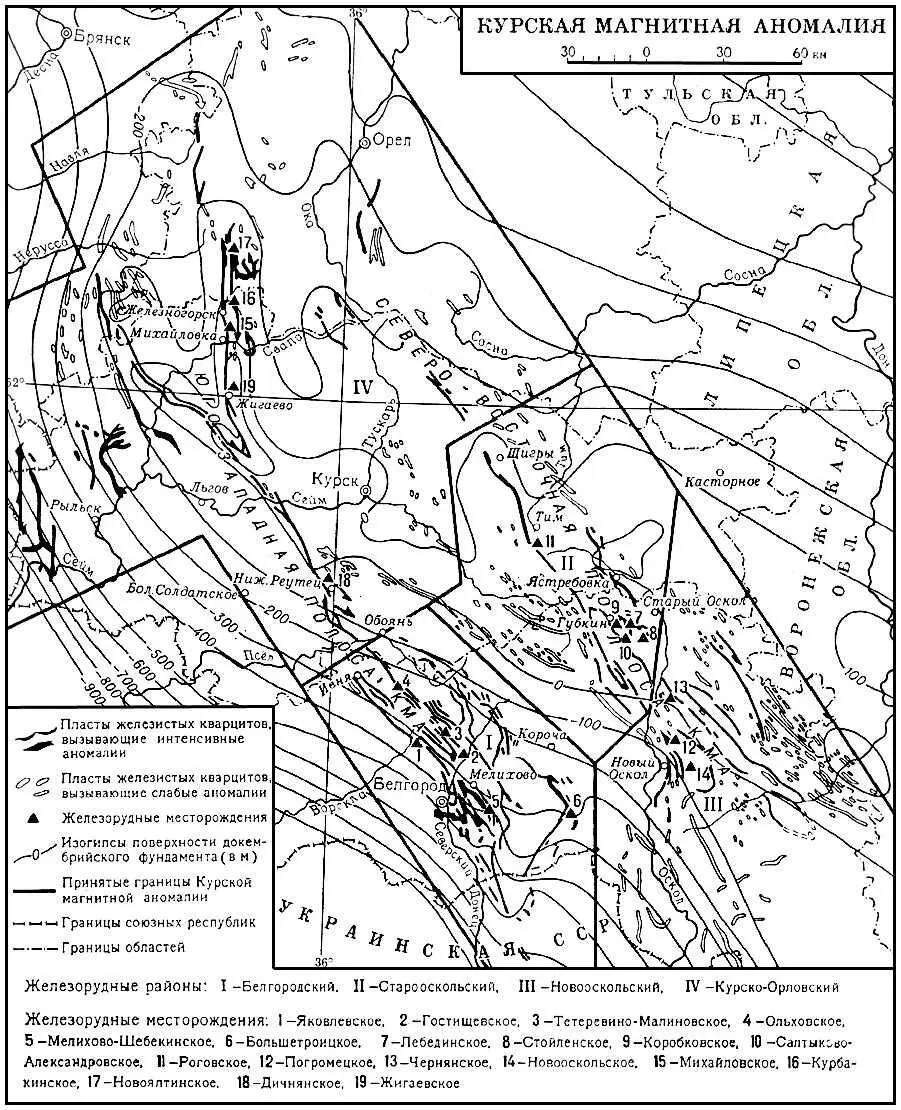

Промышленное освоение месторождений КМА начато в 1952 вводом в эксплуатацию на Коробковском месторождении опытного рудника им. Губкина. В 1959—60 в строй действующих вступили рудники на Лебединском и Михайловском, а в 1969 на Стойленском месторождениях. Они характеризуются неглубоким залеганием богатых руд и меньшей обводнённостью. В 1972 в пределах КМА добыто 20,5 млн. т железной руды (товарной).

На базе КМА намечено создание нового промышленного комплекса общесоюзного значения с доведением добычи железной руды в этом районе до многих десятков млн. т путём дальнейшего расширения фронта открытых работ и резкого увеличения доли железистых кварцитов в суммарной добыче.

В коре выветривания пород докембрия и в более молодых осадочных слоях платформенного чехла в пределах ряда железорудных месторождений юго-западной полосы обнаружены промышленные месторождения бокситов; в отложениях платформенного чехла выявлены также значительные ресурсы цементного сырья (Белгородский и др. районы), фосфоритов (окрестности г. Щигры), формовочных и строительной глин и песков.

Лит.: Железистые кварциты и богатые железные руды Курской магнитной аномалии, [М.], 1955; Плаксенко Н. А., Главнейшие закономерности железорудного осадконакопления в докембрии. На примере Курской магнитной аномалии, [Воронеж, 1966]: Калганов М. И. и Коссовский М. А., Великий дар природы, М., 1968; Геология, гидрогеология и железные руды бассейна Курской магнитной аномалии, т. 3, М., 1969.

Г. А. Соколов, Н. А. Быховер.

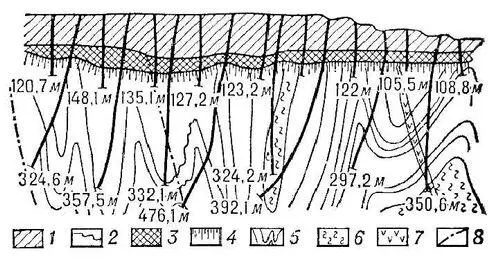

Рис. 1. Геологический разрез Лебединского месторождения: 1 — породы осадочного чехла; 2 — уступы карьера; 3 — богатые железные руды; 4 — зона окисленных железистых кварцитов; 5 — железистые кварциты и установленные формы их складок; 6 — сланцы; 7 — дайки основных пород; 8 — разрывные нарушения.

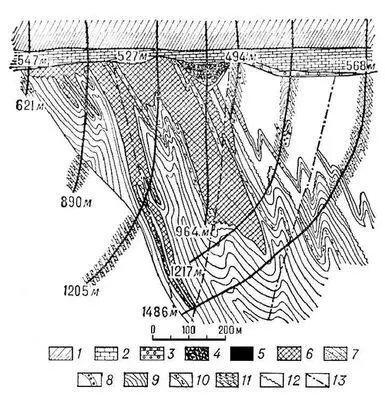

Рис. 2. Геологический разрез Яковлевского месторождения: 1 — мезо-кайнозойские отложения осадочного чехла; 2 — нижнекаменноугольные отложения; 3 — аллиты и ферриаллиты; 4 — рудная конгломерато-брекчия; 5 — железо-алюминиевые руды; 6 — богатые железные руды (железнослюдково-мартитовые, мартит-железнослюдковые и частично гидрогематит-мартитовые и мартит-гидрогематитовые); 7 — верхняя сланцевая свита (К 3), преимущественно филлитовидные сланцы; 8 — верхняя сланцевая свита (К 3), конгломераты;9 — железистые кварциты верхней и средней свиты; 10 — средняя (железорудная) свита (К 2), сланцы межрудные; 11 — нижняя сланцевая свита (K 1); 12 — поверхность размыва между средней и верхней свитами; 13 — разломы (установленные и предполагаемые).

Курская магнитная аномалия.

Курская область

Ку'рская о'бласть, в составе РСФСР. Образована 13 июня 1934. Расположена на З. Центральночернозёмного экономического района. Площадь 29,8 тыс. км 2 . Население 1448 тыс. человек (1972). В области 25 административных районов, 9 городов и 18 посёлков городского типа. Центр — г. Курск.

К. о. награждена 2 орденами Ленина (7 декабря 1957 и 5 августа 1968).

Природа. К. о. находится в центре Восточно-Европейской равнины, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. В наиболее высокой центральной части (до 275 м) располагаются Фатежско-Льговская, Обоянская и Тимско-Щигровская (водораздел между бассейнами Днепра и Дона) гряды. Характерен долинно-овражно-балочный рельеф; особенно густая сеть оврагов на С., а также на правобережье рр. Сейм, Свапа и Псёл. Ведутся работы по борьбе с оврагообразованием и эрозией почв.

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января от —7,7°С на З. (Тёткино) до —9,4°С на С. (Поныри), июля от 18,8°С на С. до 19,4°С на З. Осадков на Ю.-З. 550—600 мм в год, на В. и Ю.-В. 480—500 мм , 70% их годового количества выпадает в период с апреля по октябрь, летом часто в виде ливней. Весной нередко дуют сухие восточные и юго-восточные ветры. Вегетационный период на С. 182—188 сут , на Ю. 187—193 сут . Безморозный период 150 сут .

Реки многочисленны, но невелики и полноводны лишь во время весеннего паводка (50—80% годового стока). К бассейну Днепра (97% поверхности К. о.) относятся Сейм (Длина в пределах области 526 км ) и его притоки — Свапа, Тускарь, Реут, Рать и др., а также верховья р. Псёл; к бассейну Дона — притоки р. Сосна (Тим, Кшень, Олым) и верховья р. Оскол. По р. Сейм судоходство местного значения.

К. о. расположена в лесостепной зоне. Из почв наиболее распространены разновидности чернозёмов, а в северо-западной части — серые лесные. По распаханности земель (ок. 69%) К. о. занимает одно из первых мест в стране. Естественная растительность сохранилась лишь в заповедных участках (Стрелецкая и Казацкая степи Центральночернозёмного заповедника им. В. В. Алехина). Под лесом 8% площади (на С.-З. лесистость достигает 13—14%, на В. 1—2%). По долинам рек, особенно Сейма, Свапы и Псёла, в балках и оврагах преобладают широколиственные леса из дуба, ясеня, вяза, липы, клёна. Саженые сосновые леса встречаются на песчаных террасах Сейма, Свапы и Псёла; в их числе известный Банищанский лес в Льговском районе. Из животных встречаются лось, косуля, лисица, енотовидная собака (акклиматизирована), куница, заяц-русак, белка, суслик, бобр, выхухоль и др.

Население. Преобладают русские (98% по переписи 1970). Средняя плотность населения 48,6 человек на 1 км 2 (1972). В юго-западных районах она несколько выше, чем на В. По плотности сельского населения область занимает одно из первых мест в стране; с 60-х гг. быстро растет городское население (с 1959 по 1972 оно выросло более чем на 70% и составило 522 тыс. человек). Кроме Курска, наиболее значительные города: Льгов, Щигры, Рыльск, Обоянь. К С. от Михайловского месторождения железных руд возник в 1957 Железногорск (город с 1962).

Хозяйство. До Октябрьской революции 1917 Курская губерния относилась к «оскудевшим» аграрным районам. Промышленность была развита слабо и односторонне: в 1913 на переработку с.-х. сырья приходилось почти 90% всего промышленного производства. За годы Советской власти К. о. превратилась в индустриально-аграрную область. Во время оккупации (1941—43) районов К. о. немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 хозяйству области был нанесён значительный ущерб. После войны экономика К. о. была не только восстановлена, но и получила дальнейшее развитие. В 1972 по сравнению с 1940 валовая продукция промышленности выросла почти в 17 раз. Современная экономика характеризуется значительным развитием машиностроения и металлообработки (23,9% в промышленном производстве), химической (16,9%), железорудной (2,7%) отраслей; выделяется пищевая (33,6%) промышленность, развивающаяся в комплексе с многоотраслевым сельское хозяйством.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: