БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Куртуазная литература

Куртуа'зная литерату'ра(от франц. courtois — учтивый, вежливый), придворно-рыцарское направление в европейской литературе 12—14 вв. (в Провансе, Северной Франции, Германии, позднее — в Англии, Испании, Италии). Пафос К. л. — идеалы сословной чести и доблести, причём не во имя рода или страны, как в героическом эпосе, а личной славы и нравственного совершенства. Куртуазная лирика трубадуров , труверов , миннезингеров обогатила поэзию новыми темами, жанровыми формами, стихотворными размерами, рифмой; рыцарские роман и новелла (ле) разрабатывали античные и византийские сюжеты, Артуровские легенды , историю любви Тристана и Изольды. В лирике и романе, в отличие от коллективного и анонимного эпоса, выделяется фигура творца, с чем связано прославление индивидуальных качеств, углубление психологических характеристик, более тонкое восприятие природы, установка на занимательность, «авантюрность», приверженность индивидуальной манере. К. л. выдвинула первоклассных писателей: провансальские трубадуры Джауфре Рюдель, Бернарт де Вентадорн, Бертран де Борн , французские труверы Конон де Бетюн, Беруль, Тома, Кретьен де Труа , Мария Французская, Ф. де Бомануар. немецкие миннезингеры Вальтер фон дер Фогельвейде , Гартман фон Ауэ , Вольфрам фон Эшенбах . К. л. оказала влияние на героический эпос, городскую и клерикальную литературу.

На Ближнем Востоке К. л. получила широкое развитие, но имела иной характер, более тесно соприкасаясь с эпосом и городской литературой («романический эпос» Низами Гянджеви , Гургани ). Уникальный образец куртуазного романа на Дальнем Востоке — «Гэндзи-моногатари»

Лит.: Шишмарев В., Лирика и лирики позднего средневековья, Париж, 1911; Обри П., Трубадуры и труверы, пер. с франц., М., 1932; Деке П., Семь веков романа, пер. с франц., М., 1962.

Куртушибинский хребет

Куртушиби'нский хребе'т, горный хребет в Западном Саяне, на границе Красноярского края и Тувинской АССР РСФСР. Длина около 200 км (от долины верхнего течения р. Енисей на З. до истоков р. Ус на С.-В.). На Ю.-З. и С.-В. высоты превышают 2000 м , макс. 2492 м (г. Беделиг). Сложен главным образом кристаллическими сланцами, туфами, известняками и кварцитами, прорванными интрузиями перидотитов и гранитов. В средней части хребет понижен, и здесь его пересекает тракт Абакан — Кызыл. Склоны покрыты лиственничными и кедровыми лесами.

Курты

Ку'рты, Карты, династия, правившая в феодальном государстве (1245—1389) на территории Гератского (Хератского) оазиса и горной области Гур (территория Афганистана). Первоначально К. находились в вассальной зависимости от монгольской династии Хулагуидов . После ослабления их власти во 2-й четверти 14 в. добились фактической независимости. Наибольшего расцвета государство К. достигло при малике (правителе) Муизз-ад-дине (правил в 1331—70), когда К. подчинили почти весь восточный Хорасан. В столице К. — г. Герат велись крупные строительные работы. Некоторые куртские малики покровительствовали развитию литературы.

Последние К. вели борьбу с государством сербедаров (см. Сербедаров восстание ). В 80-х гг. 14 в. государство К., являвшееся фактически лишь военно-феодальным объединением отдельных владений, было завоёвано Тимуром, а вскоре прекратило существование.

Куртя-де-Арджеш

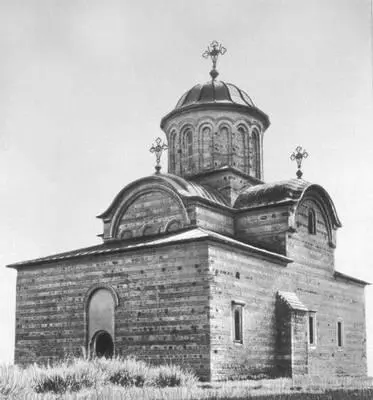

Ку'ртя-де-А'рджеш(Curtea de Argeş), город в Румынии, на р. Арджеш, в южных отрогах Южных Карпат, в уезде Арджеш. Климатический курорт. 16,4 тыс. жителей (1966). Основан в 14 в. Бывшая резиденция епископов и князей Валахии. Руины княжеского дворца (14 в.), крестово-купольная церковь св. Николая (1352, с росписями 14 в.), епископская церковь (1512—17; реставрирована в 19 в.) с росписями (1526) и причудливым, атектоничным наружным декором.

Лит.: Stelea V., Curtea de Arge, Buc., 1968.

Куртя-де-Арджеш. Церковь св. Николая. 1352.

Курукдарья

Курукдарья', старое название современного русла среднего и нижнего течений р. Кончедарья на С.-З. Китая.

Куруковское соглашение 1625

Куру'ковское соглаше'ние 1625, договор между польским гетманом С. Конецпольским и верхушкой украинского казачества во главе с гетманом М. Дорошенко. Названо от оз. Куруково, недалеко от Кременчуга, на берегу которого оно было подписано 26.10(5.11). Заключено после битвы поляков с казаками под Кременчугом, не принёсшей победы ни одной из сторон, после чего Конецпольский решил отколоть казацкую верхушку от масс. По К. с. численность казацкого войска была увеличена с 3 до 6 тыс. человек, казакам установлена плата в 60 тыс. злотых ежегодно. Казаки обязались выселиться из частных и церковных владений, прекратить походы в Турцию и Крым и самостоятельные сношения с иноземными государствами; не попавшие в войско должны были вернуться под власть помещиков. К. с. отвечало в некоторой степени только интересам казачьей верхушки.

Куруктаг

Курукта'г, Куругтаг, горный хребет на З. Китая в пределах Восточного Тянь-Шаня, между озёрами Баграшкёль и Лобнор. Длина около 350 км , высота до 2809 м . Сложен древними кристаллическими и метаморфическими породами, склоны крутые, скалистые. Преобладают горно-пустынные ландшафты с разреженной кустарничково-травянистой растительностью.

Курумды

Курумды', вершина в восточной части Заалайского хребта на границе Киргизской ССР и Таджикской ССР, близ границы с Китаем. Высота 6610 м . Крупные ледники — Курумды (длина 17,2 км , площадь 60,6 км 2 ) в бассейне р. Маркансу и Кызылсу (длина 13,7 км , площадь 69,4 км 2 ) в истоках р. Вост. Кызылсу (бассейн р. Кашгар).

Куруме

Куруме', город в Японии, в северо-западной части о. Кюсю, на р. Тикуго, в префектуре Фукуока. 192,4 тыс. жителей (1970). Один из старинных центров кустарного хлопчато-бумажного производства (производство т. н. высококачественных тканей «куруме»). Предприятия электромашино-строительной, пищевкусовой (молокозавод), радиотехнической, химической и шинной промышленности.

Курумчинская культура

Курумчи'нская культу'ра, археологическая культура, распространённая в Восточной Сибири (Прибайкалье, верховья рр. Лены и Ангары) в 6—10 вв. Памятники: стоянки, городища, могильники, наскальные изображения (писаницы). Наиболее известны могильники на о. Ольхон на Байкале с надмогильными сооружениями в виде миниатюрных чумов, писаницы на скалах (нанесены красной охрой) в верховьях р. Лены и на р. Куде, изображающие всадников со знаменами, верблюдов, людей в длинных одеждах и др. Писаницы имеют много общего с искусством кыргызов (киргизов) енисейских и алтайских тюрок 1-го тыс. н. э. Судя по надписям, курумчинцы знали орхоно-енисейскую систему письма. (Их отождествляют с курыканами, упоминаемыми в письменных источниках.) Это были, по-видимому, полуоседлые скотоводы и земледельцы, умевшие также хорошо обрабатывать металл; у них существовал союз племён. К. к. оказала влияние на культуру якутов и бурятов, а курумчинцы входили в число их предков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: