БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

М. з. были впервые применены во время Крымской войны 1853—56 русским флотом для обороны Кронштадта, на подходах к Ревелю, Свеаборгу, Усть-Двипску, на рр. Дунае, Южной Буге и в Керченском проливе. В июне 1855 близ Кронштадта подорвались на минах 4 английских военных корабля. Этот опыт был использован американцами в Гражданской войне 1861—65. В русско-японскую войну 1904—05 при обороне Порт-Артура на русском М. з. погибли 2 японских броненосца, 2 крейсера и 9 других кораблей; на японском М. з. погибли броненосец «Петропавловск» и некоторые другие корабли. В 1-ю мировую войну 1914—18 использование мин приняло массовый характер. На М. з. было израсходовано всеми воюющими странами около 310 тыс. мин. На всех морских театрах военных действий от подрыва на М. з. в 1914—18 погибло свыше 200 боевых кораблей и до 180 тральщиков. Во 2-ю мировую войну 1939—45 особенно широко применялась постановка М. з., в том числе авиацией в гаванях, на рейдах, морских и речных сообщениях. Всего во время войны было поставлено свыше 700 тыс. мин.

С. Д. Могильный.

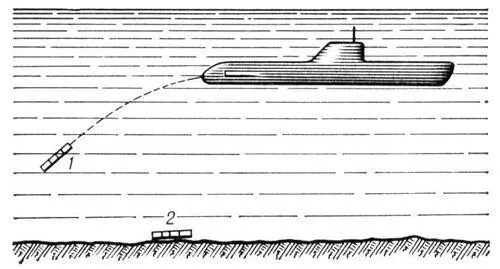

Рис. 2. Постановка лодочной мины (донной) с подводной лодки: 1 — мина выстрелена из трубы торпедного аппарата; 2 — мина погрузилась на дно.

Рис. 1. Постановка корабельной мины с надводного корабля: 1 — мина сброшена; 2, 3, 4 — корпус мины отделился от якоря, минреп сматывается под тяжестью погружающегося якоря, груз на штерне свесился на величину h ; 5, 6 — груз коснулся грунта, якорь погрузился на дно, мина встала на заданное углубление h .

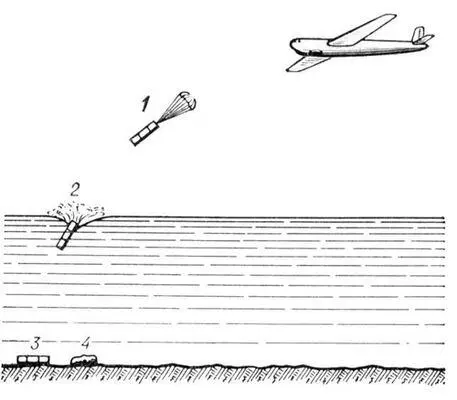

Рис. 3. Постановка мины с самолёта: 1 — мина сброшена, парашют раскрылся; 2 — мина коснулась поверхности воды, парашют отделился; 3 — мина на дне; 4 — затонувший парашют.

Минный горн

Ми'нный горн,камера в голове минной галереи или в её рукаве, наполненная взрывчатым веществом и подготовленная для взрыва. См. Галерея минная.

Минный защитник

Ми'нный защи'тник,вид минного оружия, предназначенный для защиты минных заграждений от вытраливания мин противником, использующим тралы или параваны-охранители. М. з. по конструкции напоминает морскую якорную мину, в которой вместо собственно мины используется буёк, прикрепленный тросом к якорю, находящемуся на морском дне. На якоре или специальном тросе крепится магазин, удерживающий 3—4 буйка (поплавка), имеющих подрывные патроны. При постановке буёк отделяется от магазина и держится на буйрепе (тросе) под водой. Трал, задев буйреп, скользит по нему и подходит к патрону, который, взрываясь, перебивает трал. После взрыва автоматически всплывает очередной буёк с патроном. М. з. изобретён в 1914 русским учёным П. П. Киткиным.

Миноги

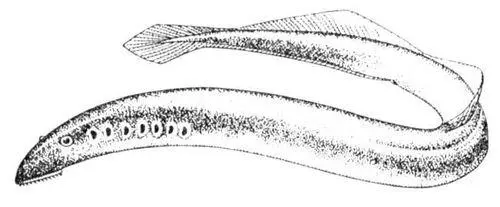

Мино'ги(Petromyzones), подкласс позвоночных класса круглоротых; включает 1 отряд. Непарная ноздря — на верхней части головы, не соединена с полостью глотки. Рот — на дне присасыватель диска; на языке и диске — роговые зубы. 7 жаберных мешков, каждый отдельными отверстиями сообщается с дыхательной трубкой и внешней средой. Кровеносная система замкнутая, сердце двухкамерное. Длина тела от 15 до 100 см. Размножаются в реках. Мелкие М. вымётывают в гнездо-ямку 2—3 тыс. икринок, средние — до 40 тыс., крупная морская М. (Petromyzon marinus) — до 240 тыс. После нереста М. погибают. Из икры вылупляется личинка — пескоройка. У жилых ручьевых видов миног весь жизненный цикл протекает в реке. Проходные мигрируют в море, где живут несколько лет; они присасываются к другим рыбам, питаются их кровью и мышцами; для нереста возвращаются в реки. Около 30 видов; распространены в умеренных водах Северных и Южных полушарий и в бассене Северного Ледовитого океана. В СССР — 9 видов; промысловое значение имеют речная М. (Lampetra fluviatilis), тихоокеанская М. (L. japonica) и каспийская М. (Caspiomyzon wagneri).

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран, 4 изд., ч. 1, М. — Л., 1948; Никольский Г. В., Частная ихтиология, 3 изд., М., 1971; Жизнь животных, т. 4. ч. 1, М., 1971.

В. Д. Лебедев.

Тихоокеанская минога.

Миноискатель

Миноиска'тель,переносной прибор для обнаружения мин, установленных в грунте или под водой. Применяется при проделывании проходов в минных полях противника и при разминировании местности. М. обычно состоит из искательного устройства (в виде рамки, пластины или цилиндра), генератора электрических колебаний, индикатора (звукового, визуального и др.), источников электрического тока и других деталей. Он позволяет обнаруживать мины, установленные в грунте на глубине до 50 см или на дне водоёма на глубине до 1 м. Большинство современных М. обслуживается одним человеком. Поиск неметаллических мин производится с помощью щупа и др. способами. Впервые М. был создан в СССР в 1936 военным инженером Б. Я. Кудымовым. М., усовершенствованный в 1939, применялся советскими войсками в советско-финляндской войне 1939—40 и в Великой Отечественной войне 1941—45. Во 2-й мировой войне 1939—45 М. был основным средством разведки минных полей во всех воюющих армиях.

Минойская культура

Мино'йская культу'ра,высокоразвитая культура бронзового века на о. Крит (3—2-е тыс. до н. э.), вариант Эгейской культуры. Открыта в конце 19 в. английским археологом А. Эвансом, который создал её периодизацию, разделив на ранний, средний и поздний периоды. Названа по имени легендарного царя Миноса. Археологическими раскопками открыты города, дворцы ( Кнос, Агия-Триада, Фест, Маллия ) , порты, сельского поселения, некрополи. Стены дворцов и некоторых частных домов были украшены фресками и рельефами. Найдены керамика, орудия труда и оружие из меди и бронзы, украшения из золота, драгоценных камней и фаянса, фигурки из камня, глины, бронзы, слоновой кости. М. к. достигла расцвета около 1700 до н. э. Население поддерживало тесные связи с Древним Египтом, Сирией, Кипром, Анатолией и Грецией. Известны первые иероглифические надписи (начало 2-го тыс. до н. э.), а с 1600 до н. э. — т. н. линейное письмо А. Около 1470 до н. э. все критские дворцы погибли, возможно, в результате землетрясения.

Лит.: Пендлбери Дж., Археология Крита, пер. с англ., М., 1950; Титов В. С., Вопросы хронологии среднего бронзового века Крита, в сборнике: Археология Старого и Нового Света, М., 1966; Evans A. J., The Palace of Minos, v. 1—4, L., 1921—35; Hutchinson R. W., Prehistoric Crete, Harmondsworth, 1962; Schachermeyr F., Die minoische Kultur des alten Kreta, Stuttg., 1964; Hood S., The Minoans. Crete in the bronze age, L., 1971.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: