БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В. А. Книжников.

Микрургия

Микрурги'я(от микро... и греч. érgon — работа), микродиссекция (от лат. dissectio — рассечение), совокупность методических приёмов и технических средств, позволяющих производить под микроскопом операции на очень мелких объектах — микроорганизмах, простейших, клетках многоклеточных организмов или внутриклеточных структурах (ядрах, хромосомах и др.). М. включает в себя также микроизоляции, микроинъекции, микровивисекционные и микрохирургические вмешательства (например, операции на глазном яблоке). Большое развитие М. получила в 20 в. в связи с усовершенствованием микроманипуляторов и специальных микроинструментов — игл, микроэлектродов и др.

Объект помещают в камеру, заполненную физиологическим раствором, вазелиновым маслом, сывороткой крови или другой средой. При помощи М. возможно выделение отдельных клеток, в том числе микробных, разрезание их на части, удаление и пересадка ядер и ядрышек, разрушение отдельных участков и органоидов клетки, введение в клетку микроэлектродов (см. Микроэлектродная техника ) и химических веществ, извлечение из неё органоидов. М. позволяет изучать физико-химические свойства клетки, её физиологическое состояние, пределы реактивности. Особое значение М. приобретает в связи с возможностью пересадки ядер соматических клеток в яйцевые и обратно. Так, Дж. Гёрдон (1963) перенёс ядро из эпителиальной клетки кишечника земноводного в яйцевую клетку того же вида. При М. резко нарушаются строение и жизнедеятельность клетки, поэтому необходим строгий контроль физиологичности производимых операций.

Лит.: Кронтовский А. А., О микрооперациях над клетками в тканевых культурах, «Врачебное дело», 1927, № 13; Фонбрюн П., Методы микроманипуляции, пер. с франц., М., 1951; Kopac М., Micrurgical studies on living cells, в кн.: The cell, v. 1, N. Y. — L., 1959, p. 161—91; Gurdon J., Nuclear transplantation in Amphibia and the importance of stable nuclear changes in promoting cellular differentiation, «Quarterly Review of Biology», 1963, v. 38, № 1, p. 54—78.

С. Я. Залкинд.

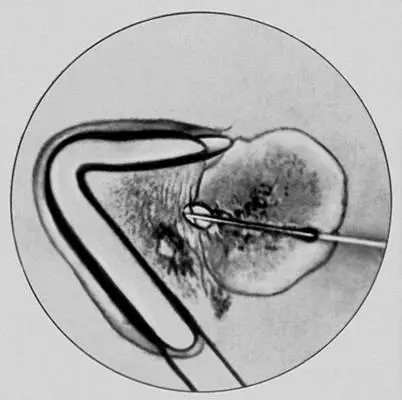

Пересадка ядер у амёб; момент проталкивания ядра сквозь соприкасающиеся поверхности обеих амёб.

Миксат Кальман

Ми'ксат(Mikszа'th) Кальман (16.1.1847, Склабонья, — 28.5.1910, Будапешт), венгерский писатель, почётный член Венгерской АН (1889). Родился в дворянской семье. Учился на юридическом факультете Будапештского университета. С 1887 депутат парламента от правительственной Либеральной партии. Успех М. принесли сборники рассказов «Земляки-словаки» (1881) и «Добрые палоцы» (1882), в которых с симпатией и юмором, хотя и несколько идиллически, обрисован быт крестьян. В романе «Странный брак» (1900, рус. пер. 1951) М. высмеивал феодальные пережитки, клерикальную реакцию. В новеллах «Кавалеры» (1897, рус. пер. 1954), «Осада Бестерце» (1896, рус. пер. 1956) критиковал моральную деградацию и паразитизм дворянства. Едкой иронией пронизаны картины парламентской жизни в романе «Выборы в Венгрии» (1893—97, рус. пер. 1965).

Соч.: Összes művei, kot. 1—23, Bdpst, 1961; в рус. пер. — Собр. соч. Вступ. ст. Г. Гулиа, т. 1—6, М., 1966—69.

Лит.: Kirа'ly J., Mikszа'th Kа'lmа'n, Bdpst, 1960.

Е. В. Умнякова.

К. Миксат.

Миксбордер

Миксбо'рдер(от англ. mix — смешивать и border — кайма), многорядная (иногда гнездовая) посадка цветочно-декоративных растений, подобранных в таком ассортименте, при котором цветение их продолжается с ранней весны до поздней осени. Схема М.: фон (стена, ограда, живая изгородь); группы растений заднего плана — высокорослые (живокость, многолетние астры, мальва и др.); средняя часть — группы основных растений (в весенний период — нарциссы или тюльпаны, в раннелетний — пионы, ирисы или люпины, в летний — флоксы, в осенний — астры); растения переднего плана — низкорослые многолетники (примула, незабудка, мускари, флокс ползучий) и однолетники; дополнительные элементы М. — высокодекоративные растения (айва японская, штамбовые формы гортензии, розы, формованные туи, вьющиеся растения) или малые архитектурные формы (вазы, скульптуры, небольшие фонтаны).

Микседема

Микседе'ма(от греч. mýxa — слизь и óidēma — опухоль, отёк), слизистый отёк, заболевание, обусловленное недостаточностью (гипотиреоз) или полным выпадением функций щитовидной железы. Различают тиреоидную и гипоталамо-гипофизарную М. Первая может быть врождённой — в результате порока внутриутробного развития, токсикозов беременности, внутриутробной инфекции (сифилис, вирусные инфекции), и приобретённой — на почве травматических повреждений или острого и хронического воспаления щитовидной железы. Возможно развитие этой формы М. и в результате аутоиммунной агрессии (см. Аутоиммунные заболевания ) на собственный тиреоглобулин. В основе гипоталамо-гипофизарной М. лежат функциональные и органические изменения, нарушающие выработку тиреотропиносвобождающего фактора гипоталамуса или тиреотропного гормона гипофиза. Основные признаки М.: слизистый отёк кожи и подкожной клетчатки, сухость кожи, медлительность, сонливость, снижение памяти, физическая и психическая вялость, снижение основного обмена, постоянная зябкость, низкое кровяное давление, замедленный пульс, вялость кишечника (запоры) и др. В детском возрасте — карликовый рост, замедление окостенения, запаздывание прорезывания зубов, ломкость ногтей, нарушение психики. Лечение: постояннее введение препаратов щитовидной железы (тиреоидина), трийодтиронина.

Лит.: Баранов В. Г., Болезни эндокринной системы и обмена веществ, [Л.], 1955; Тареев Е. М., Внутренние болезни, 3 изд., М., 1957; Многотомное руководство по патологической физиологии, т. 4, М., [1966], с. 228—29.

Л. М. Гольбер.

Миксер (в металлургии)

Ми'ксер(от англ. mixer — смеситель) в металлургии, сосуд для накопления расплавленного чугуна, выплавляемого в доменных печах и предназначенного для дальнейшего передела в жидком виде в сталеплавильных агрегатах. Впервые М. применил в 1889 американский металлург У. Джонс. М. обеспечивает бесперебойную работу сталеплавильных цехов. В нём происходит выравнивание химического состава и температуры чугуна; в т. н. активных М. чугун, кроме того, подогревается, из него частично удаляются некоторые примеси (главным образом сера). Цилиндрический или бочкообразный кожух, располагающийся на станине, выполняется из толстолистовой стали и выкладывается внутри огнеупорным кирпичом; имеет горловину для заливки чугуна из ковшей и «носик» для слива чугуна в ковш при наклоне М. специальным механизмом. В СССР наиболее распространены М. ёмкостью 1300 т.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: