БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Моделирование в биологии. Сб. ст., пер. с англ., М., 1963; Новик И. Б., О моделировании сложных систем, М., 1965; Кулагина О. С., Ляпунов А. А., К вопросу о моделировании эволюционного процесса, в кн.: Проблемы кибернетики, в. 16, М., 1966; Модели структурно-функциональной организации некоторых биологических систем. [Сб. ст.], М., 1966; Математическое моделирование жизненных процессов. Сб. ст., М., 1968; Теоретическая и математическая биология, пер. с англ., М., 1968; Моделирование в биологии и медицине, Л., 1969; Бейли Н., Математика в биологии и медицине, пер. с англ., М., 1970; Управление и информационные процессы в живой природе, М., 1971; Эйген М., Молекулярная самоорганизация и ранние стадии эволюции, «Успехи физических наук», 1973, т. 109, в. 3.

Е. Б. Бабский, Е. С. Геллер.

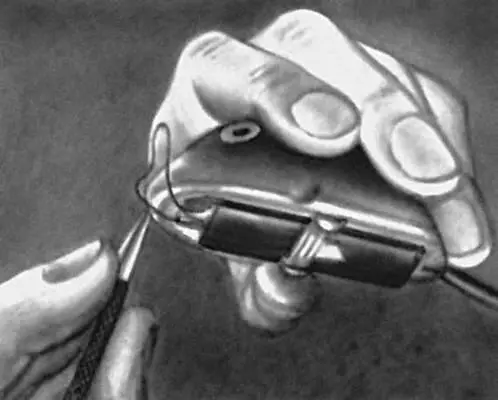

Рис. 3. К. Шеннон пускает «мышь» в лабиринт.

Рис. 2. «Мышь» К. Шеннона — автомат, моделирующий «обучение» при повторном прохождении лабиринта.

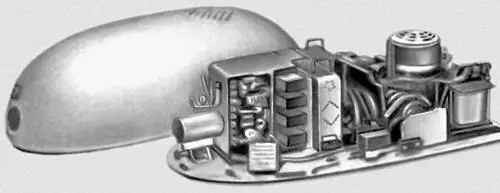

Рис. 1. Общий вид «черепахи» Института автоматики и телемеханики АН СССР.

Модели (в экономике)

Моде'лив экономике используются начиная с 18 в. В «Экономических таблицах» Ф. Кенэ, которые К. Маркс назвал идеей «...бесспорно самой гениальной из всех, какие только выдвинула до сего времени политическая экономия» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 26, ч. 1, с. 345), по существу была впервые сделана попытка формализации всего процесса общественного воспроизводства. Огромное влияние на экономическую науку оказали схемы воспроизводства, созданные Марксом и развитые В. И. Лениным. Непосредственным следствием этого подхода явилась теория межотраслевого баланса (см. Баланс межотраслевой ) .

Особенно широко М. употребляются в экономических исследованиях начиная с середины 20 в., когда возник ряд новых областей математики (см., например, Операций исследование ) и были созданы электронные вычислительные машины (ЭВМ). Экономико-математические М. используют за рубежом такие учёные, как Л. Вальрас, Дж. Нейман (создатель первой ЭВМ и один из основоположников игр теории и вообще математической экономики), Дж. М. Кейнс, Р. Фриш, Я. Тинберген, П. Сэмюэлсон, К. Арроу, В. Леонтьев, а также Г. Дж. Данциг, Дж. Дебре, Т. Купманс, Х. Никайдо, М. Морисима, Р. Харрод, Дж. Хикс.

В СССР развитие метода М. в экономике связано прежде всего с именами Л. В. Канторовича (впервые в мировой науке сформулировал М. социалистической экономики в виде математической задачи линейного программирования ) , А. Л. Лурье, В. С. Немчинова, В. В. Новожилова, а также А. Г. Аганбегяна, А. Л. Вайнштейна, В. А. Волконского, Л. М. Дудкина, А. А. Макарова, В. Л. Макарова, С. М. Мовшовича, Ю. А. Олейника, В. Ф. Пугачёва, Е. Ю. Фаермана, Н. П. Федоренко, С. С. Шаталина.

Процесс экономического исследования с помощью М. можно условно подразделить на ряд этапов. На первом этапе формулируется общая задача, в соответствии с которой фиксируется объект исследования (например, мировая экономика в целом, экономика мирового капиталистического и социалистического хозяйства, отдельные страны, отрасли, предприятия, фирмы или определённый аспект функционирования экономических систем: спрос и потребление, распределение доходов, ценообразование и т. п.). Далее выдвигаются требования к характеру исходной информации, которая может быть статистической (получаемой в результате наблюдений за ходом экономических процессов) или нормативной (коэффициенты затрат выпуска, рациональные нормы потребления). Затем изучаются наиболее простые (исходные) свойства моделируемого объекта и выдвигаются гипотезы о характере его развития. Так, для решения ряда задач эффективного управления экономической системой фундаментальное значение имеют такие свойства, как ограниченность в каждый момент времени материальных, трудовых и природных ресурсов, достигнутый уровень научно-технических знаний общества, определяющий набор технологических способов получения нужных продуктов из имеющихся ресурсов, а также многовариантность допустимых траекторий экономического развития (диктующая задачу выработки критерия выбора наиболее эффективной траектории).

Информация, полученная на первом этапе, нужна для создания М. экономической системы, которая и составляет содержание второго этапа. Для изучения различных аспектов функционирования экономических систем используются разные М. Наиболее общие закономерности развития экономики исследуются при помощи народно-хозяйственных М. (балансовых, оптимизационных, равновесных, игровых и др.). Для анализа и прогнозов динамики и соотношения различных синтетических показателей (национального дохода, занятости, процента на фонды, потребления, сбережений, инвестиций и т. п.) применяются макроэкономические М., а исследование конкретных хозяйственной ситуации производится с помощью микроэкономической М. производства, транспорта, торговли, снабжения и сбыта и т. п. Для исследования сложных экономических систем используются преимущественно математические М., ибо они лучше всего приспособлены для анализа простейших экономических процессов (например, на транспорте), — т. н. аналоговые М. (электрические, механические, гидравлические). Начиная с 1960-х гг. большую известность приобрели т. н. имитационные М., используемые для изучения реальных процессов функционирования экономических систем в тех случаях, когда их математический анализ затруднён или невозможен (и в определенной степени заменяющие экспериментальное изучение экономических систем), а также применяемые для обучения руководителей правилам наиболее эффективного ведения хозяйства (т. н. деловые игры). Экономические М. классифицируются по следующим основным критериям: целям и задачам, объекту, применяемому аппарату исследования, характеру исходной информации. С точки зрения последнего критерия различаются статистические и нормативные модели. Все эти классификации, разумеется, весьма условны, т. к. реальные М. могут занимать промежуточное положение (например, часть информации задаётся нормативно, а часть из статистического анализа поведения экономической системы). Кроме того, более общие М. могут включать в себя частные. Например, элементом М. народного хозяйства страны могут быть М. отраслей, предприятий и т. д, (субмодели), и наоборот, в локальные М. вводятся требования, вытекающие из анализа всей экономики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: