БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С. И. Кишкина.

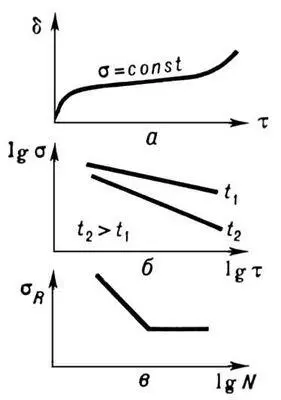

Рис. 4. Изменение механических свойств конструкционных материалов в функции времени (или числа циклов).

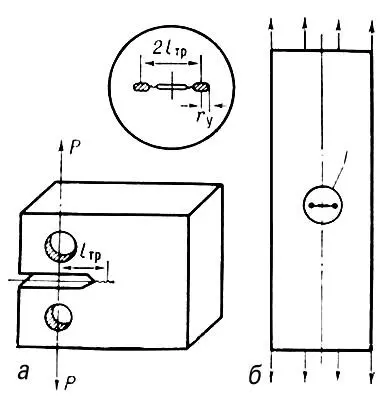

Рис. 3. Образец со специально созданной в вершине надреза трещиной усталости для определения K 1C. Испытания на внецентренное (а) и осевое (б) растяжение.

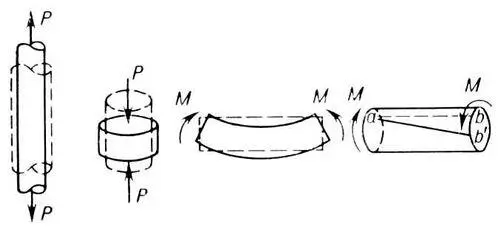

Рис. 1. Схемы деформации при разных способах нагружения: а — растяжение, б — сжатие, в — изгиб, г — кручение (пунктиром показана начальная форма образцов).

Рис. 2. Типичная диаграмма деформации при растяжении конструкционных металлов.

Механические связи

Механи'ческие свя'зи,ограничения, налагаемые на положение или движение механической системы. См. Связи механические .

Механические ткани растений

Механи'ческие тка'ни расте'ний,арматура растений, стереометрическая система тканей, обеспечивающих прочность растений, т. е. их способность противостоять воздействию статических (например, сила тяжести) и динамических (например, порывы ветра) нагрузок. К М. т. р. относятся: колленхима , склеренхима , каменистые клетки , во вторичной коре — лубяные волокна , а в древесине — либриформ . К М. т. р. иногда относят некоторые покровные ткани, толстостенные трахеиды, располагающиеся в поздних годичных слоях хвойных и выполняющие наряду со своей основной функцией также и механическую. Тонкостенные, нежные ткани также играют механическую роль, если находятся в состоянии тургора ; они заполняют пространство между М. т. р. и тем самым увеличивают прочность растения. Выполнение основных функций М. т. р. обеспечивается сильными утолщениями клеточных оболочек, прочной связью клеток друг с другом, большой упругостью оболочек, а также и характером распределения М. т. в растении. По упругости и прочности при растяжении М. т. р. (например, склеренхима) близки к стали, мало уступают по упругости каучуку, а по способности противостоять динамическим нагрузкам без деформаций значительно превосходят сталь. Начало систематическому изучению М. т. р. было положено нем. ботаником С. Шведенером (1874), а в России — В. Ф. Раздорским (с 1912), создавшим теорию осуществления строительно-механических принципов в строении растений. Раздорский рассматривает растение и его органы не как конструкции, статически сопротивляющиеся внешним механическим воздействиям (как полагал Шведенер), а как динамическую систему живого организма, меняющуюся в зависимости от внешних условий. Механические ткани травянистых растений образуют сетку («каркас»), часть их тяжей проходит наклонно; сплетение тканей, перегородки в узлах полых стеблей, кожица и сросшиеся с ней периферические части обеспечивают особую прочность стебля. Во вторичной коре древесных растений арматурная сетка состоит из тяжей и пластинок лубяных механических волокон и склереид. В древесине тяжи либриформа армируют основную массу сосудов и трахеид. На М. т. р. влияют условия среды, например у растений, живущих в воде, они развиты очень слабо. Мощность М. т. р. повышается с увеличением интенсивности освещения, влажности почвы, а также с понижением влажности воздуха.

Лит.: Раздорский В. Ф., Анатомия растений, М., 1949; его же, Архитектоника растений, М., 1955.

О. Н. Чистякова.

Механический состав почвы

Механи'ческий соста'в по'чвы,гранулометрический состав почвы, содержание в почве элементарных (неагрегированных) частиц различного размера. Обычно М. с. п. выражают в процентах к весу абсолютно сухой почвы. Подробнее см. Почва .

Механический эквивалент света

Механи'ческий эквивале'нт све'та,отношение потока излучения , принадлежащего к видимой области спектра, к создаваемому этим излучением световому потоку . Понятие М. э. с. применяется обычно к монохроматическому свету . М. э. с. является функцией длины волны света l; функция, обратная М. э. с. — отношение светового потока к потоку излучения, — называется спектральной световой эффективностью излучения (или спектральной чувствительностью среднего глаза, световым эквивалентом мощности, видностью излучения). Своё наименьшее значение, равное 0,00147 вт/лм, М. э. с. принимает при l = 555 нм (спектральная чувствительность глаза при этой длине волны максимальна).

Механический эквивалент теплоты

Механи'ческий эквивале'нт теплоты',количество работы, эквивалентное единице количества переданной в процессе теплообмена теплоты ( калории или килокалории). Понятие М. э. т. возникло в связи с тем, что исторически механическую работу и количество теплоты измеряли в разных единицах. С установлением эквивалентности механической работы и теплоты (Ю. Р. Майер , 1842, см. Энергии сохранения закон ) были осуществлены тщательные измерения М. э. т. (Дж. Джоуль в 1843—78, шведский учёный Э. Эдмунд в 1865, американский физик Г. Роуланд в 1879 и др.). Результаты измерений показали, что 1 ккал = 426,9 кгс × м. В Международной системе единиц (СИ) нет необходимости пользоваться понятием М. э. т., в этой системе принята одна единица для измерения как работы, так и количества переданной теплоты — джоуль . 1 дж = 0,239 кал = 0,102 кгс × м.

Механическое фортепьяно

Механи'ческое фортепья'но,фортепьяно с вмонтированным или приставным устройством для игры без участия пианиста. М. ф. известны под названием «фонола», «вельте-миньон», «пианола» и др. В конструкциях конца 19 — начала 20 вв. клавиши, управляемые при помощи перфорированных бумажных лент (т. н. механические нотные ролики), приводятся в действие от сложной пневматической системы с ножным или электрическим приводом. Перфорация лент является своеобразной нотной записью. Почти на всех инструментах подобного типа можно играть, как на обычном фортепьяно. С распространением граммофона и магнитофона М. ф. вышли из употребления.

Механогидравлическая машина

Механогидравли'ческая маши'на,агрегат для добычи полезных ископаемых и проходки горных выработок с подачей напорной воды в зону разрушения. М. м. впервые предложена в СССР (1948). Различают 4 вида М. м. — с механическим разрушающим органом, органом в виде тонких струй (давлением 5—50 Мн/м 2 для разрушения угля и 50—200 Мн/м 2 для породы), импульсным (300—1000 Мн/м 2 ) и комбинированным (механическим и гидравлическим) органом. М. м. состоит из исполнительного органа, ходовой части, системы водоснабжения и гидравлического управления; перемещение отбитого материала из забоя, как правило, осуществляется безнапорным гидротранспортом. Основные преимущества М. м. — отсутствие в призабойном пространстве электрической энергии и полное пылеподавление. Наиболее перспективны М. м. с комбинированным рабочим органом. Работы по созданию и усовершенствованию М. м. ведутся в СССР, ПНР, США, Канаде, Великобритании, Японии, ФРГ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: