БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (НЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (НЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (НЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (НЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

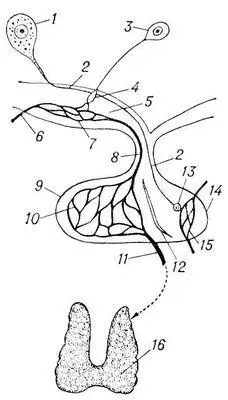

Рис. 2. Участие нейросекреторных клеток гипоталамуса в регуляции эндокринных желёз (схема): 1 — одна из крупных нейросекреторных клеток переднего гипоталамуса, продуцирующих нейрогормоны, передающиеся по аксону (2) в заднюю долю гипофиза (14), где гормоны аккумулируются в окончаниях аксонов (13) и поступают в ток крови (15); 3 — одна из мелких нейросекреторных клеток, продуцирующих аденогипофизотропные факторы, активирующие железистые клетки аденогипофиза к секреции гормонов; 4 — окончание аксона такой клетки на капилляре; 5 — срединное возвышение; 6 — гипофизарная артерия; 7 — первичное капиллярное сплетение; 8 — воротная вена, несущая кровь от срединного возвышения гипоталамуса к аденогипофизу; 9 — передняя доля гипофиза: 10 — вторичная капиллярная сеть; 11 — выносящая вена гипофиза; 12 — гипофизарная щель; 16 — щитовидная железа, активируемая тиреотропным гормоном передней доли гипофиза.

Нейрофибриллы

Нейрофибри'ллы(от нейро... и новолат. fibrilla — волоконце, ниточка), микроскопические нити, выявляемые в нервных клетках ( нейронах ) и их отростках (главным образом аксонах ) при обработке солями серебра и некоторыми др. реактивами. В конце 19 — начале 20 вв. Н. приписывали функцию проведения нервных импульсов. Эти взгляды оказались ошибочными: нервные импульсы проводятся наружной мембраной нейрона (см. Мембранная теория возбуждения ) . При электронной микроскопии в отростках нейронов обнаружены два рода продольно ориентированных Н.: трубчатые (диаметр 20—25 нм ) , так называемые нейротубулы, построенные из белка тубулина и, как полагают, обеспечивающие транспорт веществ по аксону, и нитевидные (диаметр 10 нм ) , так называемые нейрофиламенты, построенные из белка, близкого к мышечному белку актину; нейрофиламенты особенно многочисленны в подвижных концевых участках растущих аксонов.

Нейрофизиология

Нейрофизиоло'гия,раздел физиологии, изучающий функции нервной системы (НС); наряду с нейроморфологическими дисциплинами Н. — теоретическая основа неврологии. Представления о рефлекторном принципе функционирования НС были выдвинуты ещё в 17 в. Р. Декартом, а в 18 в. и Й. Прохаской, однако Н. как наука начала развиваться лишь в 1-й половине 19 в., когда для изучения НС стали применять экспериментальные методы. Развитию Н. способствовало накопление данных об анатомическом и гистологическом строении НС. в частности открытие её структурной единицы — нервной клетки, или нейрона, а также разработка методов прослеживания нервных путей на основании наблюдения за перерождением нервных волокон после их отделения от тела нейрона. В начале 19 в. Ч. Белл (1811) и Ф. Мажанди (1822) независимо друг от друга установили, что после перерезки задних спинномозговых корешков исчезает чувствительность, а после перерезки передних — движения (т. е. задние корешки передают нервные импульсы к мозгу, а передние — от мозга). Вслед за тем стали широко пользоваться перерезками и разрушениями различных структур мозга, а затем и искусственным их раздражением для определения локализации той или иной функции в НС. Важным этапом было открытие И. М. Сеченовым (1863) центрального торможения— явления, когда раздражение определённого центра НС вызывает не деятельное её состояние — возбуждение, а подавление деятельности. Как было показано впоследствии, взаимодействие возбуждения и торможения лежит в основе всех видов нервной активности. Во 2-й половине 19 — начале 20 вв. были получены подробные сведения о функциональном значении различных отделов НС и основных закономерностях их рефлекторной деятельности. Значительный вклад в изучение функций центральной НС внесли Н. Е. Введенский, В. М. Бехтерев и Ч. Шеррингтон. Роль ствола головного мозга, главным образом в регуляции сердечно-сосудистой деятельности и дыхания, в значительной мере была выяснена Ф. В. Овсянниковым и Н. А. Миславским, а также П. Флурансом, роль мозжечка — Л. Лючиани. Экспериментальное изучение функций коры больших полушарий головного мозга было начато несколько позднее (немецкие учёные Г. Фрич и Э. Гитциг, 1870; Ф. Гольц, 1869; Г. Мунк и др.), хотя представление о возможности распространения рефлекторного принципа на деятельность коры было развито ещё в 1863 Сеченовым в его «Рефлексах головного мозга». Последовательное экспериментальное исследование функций коры было начато И. П. Павловым, открывшим условные рефлексы, а тем самым и возможность объективной регистрации нервных процессов, протекающих в коре (см. Высшая нервная деятельность ) . А. А. Ухтомский ввёл в Н. представление о принципе доминанты.

Наряду с этим в Н. возникло направление, ставившее своей задачей изучение механизма деятельности нервных клеток и природы возбуждения и торможения. Этому способствовали открытие и разработка методов регистрации биоэлектрических потенциалов. Регистрация электрической активности нервной ткани и отдельных нейронов дала возможность объективно и точно судить о том, где появляется соответствующая активность, как она развивается, куда и с какой скоростью распространяется по нервной ткани, и т.д. Особенно способствовали изучению механизмов нервной деятельности Г. Гельмгольц, Э . Дюбуа-Реймон, Л. Герман, Э . Пфлюгер, а в России Н. Е. Введенский, использовавший для изучения электрических реакций НС телефон (1884); В. Эйнтховен, а затем и А. Ф. Самойлов точно зарегистрировали краткие и слабые электрические реакции НС при помощи струнного гальванометра; американские учёные Г. Бишоп. Дж. Эрлангер и Г. Гассер (1924) ввели в практику Н. электронные усилители и осциллографы. Эти технические достижения были использованы затем для исследования деятельности отдельных нейромоторных единиц ( электромиография ) , для регистрации суммарной электрической активности коры больших полушарий ( электроэнцефалография ) и пр.

В современной Н. одной из основных проблем является изучение интегративной деятельности НС, которое проводится методами перерезок и удаления различных её отделов, отведения их электрических потенциалов при помощи поверхностных и вживленных электродов, электрических и температурных раздражений нервных структур, и т.д. Среди значительных достижений Н. может быть отмечено открытие и подробное выяснение восходящих и нисходящих активирующих и тормозящих влияний ретикулярной формации мозгового ствола, определение лимбической системы переднего мозга как одного из высших центров объединения соматических и висцеральных функций, раскрытие механизмов высшей интеграции нервных и эндокринных регуляторных механизмов в гипоталамусе и др. Одновременно развивается детальное изучение клеточных механизмов деятельности НС, при котором широко применяется микроэлектродная техника, позволяющая отводить электрические реакции и от отдельных нервных клеток центральной НС. Микроэлектроды могут быть введены даже внутрь нейрона, продолжающего при этом некоторое время нормально функционировать. Такими методами получены сведения о том, как развиваются процессы возбуждения и торможения в различных типах нейронов, каковы внутриклеточные механизмы этих процессов, как осуществляется переход активности от одной клетки на другую. Параллельно с этим для изучения НС начали применять электронную микроскопию, с помощью которой получены подробные картины ультраструктуры центральных нейронов и межнейронных связей. Указанные технические достижения позволили нейрофизиологам перейти к прямому изучению способов кодирования и передачи информации в НС, а также к разработке методов активного вмешательства в деятельность нервных клеток с помощью различных физических и химических средств. Развиваются работы по моделированию отдельных нейронов и нервных сетей, базирующиеся на сведениях, полученных в прямых экспериментах на НС. Современная Н. тесно смыкается с др. дисциплинами, такими как нейрокибернетика (см. Кибернетика биологическая ) , нейрохимия, нейробионика (см. Бионика ) и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: