БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОП)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ОП)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОП) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ОП) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

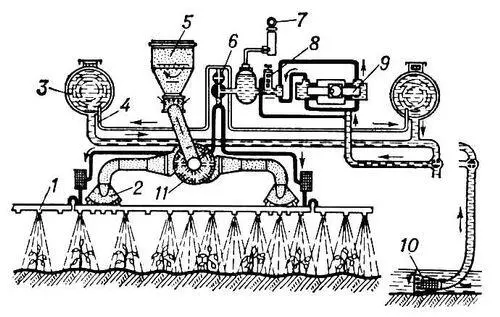

Опры'скиватель-опы'ливатель, комбинированная машина для обработки растений растворами, суспензиями и эмульсиями, а также порошкообразными сухими ядохимикатами. Выпускаемая в СССР машина ОТН-8-16 ( рис. ) используется для борьбы с вредителями и болезнями и для предуборочного удаления листьев (дефолиации) хлопчатника. Растения можно обрабатывать опрыскиванием через полевую штангу или садовый брандспойт, опыливанием через распыливающие наконечники, опрыскиванием и опыливанием одновременно. При опрыскивании рабочая жидкость из резервуаров засасывается насосом и нагнетается к расплывающим наконечникам полевой штанги. Из наконечников распылённая жидкость выбрасывается на обрабатываемые растения. В случае использования брандспойтов их шланги присоединяют к нагнетательному крану. При опыливании порошкообразный ядохимикат из бункера скребковотарелочным дозатором подаётся к вентилятору, который направляет порошок к распыливающим наконечникам, выбрасывающим его в распылённом виде на растения. В варианте опыливания с увлажнением к распыливающим наконечникам через центробежный распылитель подают воду от гидравлической системы. Производительность машины 4,2 га / ч ; ширина захвата 4,8—9,6 м ; ёмкость резервуаров опрыскивателя 640 л ; ёмкость бункера опыливателя 125 л ; рабочая скорость 5,4—6,3 км / ч .

Г. П. Шамаев.

Схема опрыскивателя-опыливателя: 1 — полевая штанга; 2 — распыливающие наконечники опыливателя; 3 — резервуар опрыскивателя; 4 — гидромешалка; 5 — бункер опыливателя; 6 — нагнетательный кран; 7 — манометр; 8 — регулировочный клапан; 9 — плунжерный насос; 10 — всасывающий фильтр; 11 — вентилятор.

Опсонины

Опсони'ны(от греч. opsōnion — снабжение пищей), антитела, относящиеся к классу иммуноглобулиновG (IgG) и в значительной степени определяющие противобактериальную, противовирусную и противоопухолевую сопротивляемость организма. Термин «О.» введён английскими учёными А. Райтом и С. Дугласом (1903) для обозначения гуморальных факторов крови, облегчающих и стимулирующих фагоцитоз бактерий лейкоцитами. Молекулы О. несут «цитофильный» участок, имеющий сродство к мембране фагоцитов. В момент соединения О. с антигеном бактерии, вируса или чужеродной макромолекулой происходит обнажение этого участка и его присоединение к поверхности фагоцита. Снижая энергию поверхностного взаимодействия лейкоцита и объекта фагоцитоза (например, уменьшая силы электростатического отталкивания), О. стимулируют прилипание, поглощение частицы и её разрушение фагоцитом. Кроме IgG, опсонизирующей активностью в присутствии комплемента обладают иммуноглобулины М (IgM). Первые 5 компонентов комплемента значительно усиливают опсонизирующие свойства IgG. Помимо гуморальных антител, опсонизацию осуществляют цитофильные антитела, фиксированные на некоторых фагоцитах. Наряду с комплементом неспецифическим опсонизирующим эффектом обладают фибрин, а также полипептид, выделяемый лимфоцитами при контакте со специфическим антигеном. У насекомых (у которых отсутствуют иммуноглобулины и рецепторы для IgG на фагоцитах) в гемолимфе содержатся специальные опсонизирующие белки. О. обусловливают важное свойство фагоцитарной реакции — её избирательность: благодаря О. фагоцит «распознаёт» и поглощает лишь чужеродные, но не «свои» макромолекулы и клетки. Ряд бактериальных веществ (полисахариды пневмококков и менингококков, белки стрептококков) способны угнетать фагоцитарную активность лейкоцитов. Антитела к этим веществам выполняют функцию О. Вирулентные штаммы стафилококка и кишечных бактерий выделяют особый белок, блокирующий цитофильный участок О. и тем самым угнетающий фагоцитоз. В организме О. совместно с комплементом, тромбоцитами, фагоцитами осуществляют нейтрализацию чужеродных веществ и микробов.

Лит . см. при ст. Фагоцитоз .

А. Н. Мац.

Оптация

Опта'ция(от лат. optatio — желание), в международном праве выбор гражданства лицами, имеющими гражданство двух или более государств, производимый на основании соглашения заинтересованных государств или их национального законодательства. Чаще всего осуществляется при территориальных изменениях по специальным соглашениям, предоставляющим гражданам договаривающихся государств право О. Дети, как правило, при О. следуют гражданству родителей.

Примером О., связанной с территориальными изменениями после 2-й мировой войны 1939—1945, является Мирный договор с Италией 1947, согласно которому гражданам, постоянно проживавшим до 1946 на территориях, переходящих к другим государствам, было предоставлено право О. гражданства в течение 1 года.

После Октябрьской революции 1917 Советское государство заключило соглашение об О. с государствами, выделившимися из состава бывшей Российской империи (например, с Финляндией). Ряд соглашений об О. СССР заключил после 2-й мировой войны. Например, Протокол об О. к Договору между СССР и Чехословакией 1945 о Закарпатской Украине предусматривал, что лица украинской и русской национальностей, проживавшие на территории Чехословакии (в регионах Словакии), и лица словацкой и чешской национальностей, проживавшие на территории Закарпатской Украины, могут выбирать гражданство СССР или Чехословакии.

В 1956—66 СССР заключил с рядом социалистических государств конвенции о двойном гражданстве (см. в ст. Бипатриды ), в которых также предусматривалась О. гражданства.

Оптика

О'птика(греч. optikē — наука о зрительных восприятиях, от optós — видимый, зримый), раздел физики, в котором изучаются природа оптического излучения (света), его распространение и явления, наблюдаемые при взаимодействии света и вещества. Оптическое излучение представляет собой электромагнитные волны , и поэтому О. — часть общего учения об электромагнитном поле . Оптический диапазон длин волн охватывает около 20 октав и ограничен, с одной стороны, рентгеновскими лучами , а с другой — микроволновым диапазоном радиоизлучения. Такое ограничение условно и в значительной степени определяется общностью технических средств и методов исследования явлений в указанном диапазоне. Для этих средств и методов характерны основанные на волновых свойствах излучения формирование изображений оптических предметов с помощью приборов, линейные размеры которых много больше длины волны l излучения, а также использование приёмников света , действие которых основано на его квантовых свойствах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: