БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОС)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ОС)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОС) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ОС) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит. см. при ст. Осушение .

Б. С. Маслов.

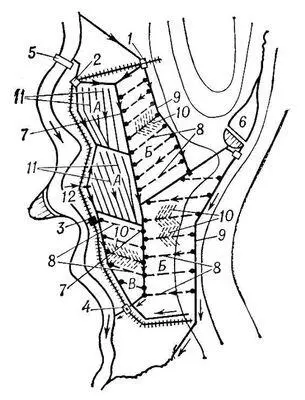

Примерная схема осушительно-увлажнительной системы в пойме реки: А — луга, Б — кормовой севооборот, В — овощной севооборот; 1, 2 — отверстия в дамбе обвалования для регулирования затопления поймы паводковыми водами, 3 — оросительная насосная станция, 4 — осушительная насосная станция, 5 — шлюз на реке, 6 — водохранилище на притоке, 7 — магистральный осушительный канал, 8 — коллекторы, 9 — нагорные каналы (они же водоподводящие каналы для увлажнения), 10 — дрены, 11 — открытые собиратели, 12 — дамба обвалования. Луга осушены системой открытых собирателей, площади под севооборотами — дренажем. Во время весеннего половодья пойма затопляется через отверстия 1, 2 на заданный срок; избыток воды сбрасывается самотёком или откачивается насосной станцией. Увлажнение лугов проводится при весеннем затоплении, земель овощного севооборота — дождеванием, кормовых — подпочвенным увлажнением по дренам. Вода для орошения может забираться из реки выше шлюза 5, из водохранилища на притоке и насосной станцией 3. Стрелки показывают направление движения воды.

Осушительная система (на судне)

Осуши'тельная систе'масудна, судовая система, служащая для удаления небольших количеств воды, попадающей внутрь судна. Автономные О. с. обслуживают отдельные судовые помещения или их группы: машинное отделение, трюмы (на сухогрузных судах), насосные отделения (на танкерах), погреба боезапаса (на военных кораблях) и др. О. с. состоит из трубопроводов с приёмными и отливными патрубками, насосов и арматуры, а также сепараторов, очищающих откачиваемую за борт воду от загрязнения нефтепродуктами. На современных судах насосы О. с. запускаются автоматически — по уровню воды в сборных колодцах.

Осушка

Осу'шка,полоса низменных побережий приливных морей в зоне приливо-отлива. Образуется путём накопления мелкопесчанистых и илистых наносов, возникающих в результате неравенства скоростей и времени действия прилива и отлива. О. растет со временем в ширину и высоту до тех пор, пока не превратится в поверхность, заливаемую лишь во время сигизийных приливов. На отмелых берегах бесприливных морей (Каспийское, Аральское и др.) в результате ветровых сгонов и нагонов воды возникает т. н. ветровая О. См. также Ватты , Лайда , Марши .

Осфрадий

Осфра'дий(новолат. osphradium, от греч. osphráinomai — нюхаю, обоняю), рецепторный орган моллюсков , образованный специализированным чувствительным эпителием. О. расположен в мантийной полости, обычно на пути тока воды к жаберным органам. Хорошо развит у некоторых брюхоногих моллюсков, у которых, по-видимому, играет роль обоняния органа . О. также приписывают функцию осмо- и механорецепции.

Осциллограф

Осцилло'граф(от лат. oscillo — качаюсь и ...граф ) электроннолучевой, прибор для наблюдения функциональной связи между двумя или несколькими величинами (параметрами и функциями; электрическими или преобразованными в электрические). Для этой цели сигналы параметра и функции подают на взаимно перпендикулярные отклоняющие пластины осциллографической электроннолучевой трубки и наблюдают, измеряют и фотографируют графическое изображение зависимости на экране трубки. Это изображение называют осциллограммой. Чаще всего осциллограмма изображает форму электрического сигнала во времени. По ней можно определить полярность, амплитуду и длительность сигнала. О. часто имеет проградуированные в в по вертикали и в сек по горизонтали шкалы на экране трубки. Это обеспечивает возможность одновременного наблюдения и измерения временных и амплитудных характеристик всего сигнала или его части, а также измерения параметров случайных или однократных сигналов. Иногда изображение исследуемого сигнала сравнивают с калибровочным сигналом или применяют компенсационный метод измерений .

Исследуемый сигнал А ( рис. 1 ) поступает на вход усилителя вертикального отклонения, предназначенного для согласования величины отклонения луча с величиной входного сигнала. Коэффициент усиления регулируется. Горизонтальное перемещение луча создаётся генератором развёртки, который формирует для этой цели пилообразное напряжение Г (линейно изменяющееся во времени). Пилообразное напряжение поступает на вход усилителя горизонтального отклонения, который обеспечивает на выходе напряжение Е, подаваемое на горизонтально отклоняющие пластины трубки. Электронный луч перемещается по горизонтали с постоянной скоростью, создавая таким образом линейную развертку времени. Скорость развертки регулируется.

Для получения стабильного изображения исследуемого сигнала на экране трубки каждая новая развёртка должна начинаться с одной и той же фазы сигнала. Это обеспечивается подачей исследуемого сигнала с вертикального усилителя на синхронизатор, который формирует импульс В запуска генератора развёртки в момент, соответствующий выбранной точке исследуемого сигнала. Для того чтобы электронный луч был виден только во время прямого хода луча ( t 2 — t 1 ), генератор вырабатывает импульс Д подсвета луча, который подаётся на управляющую сетку (модулятор) трубки. Он имеет положительную полярность, прямоугольную форму и длительность, равную длительности прямого хода развёртки. Т. к. для запуска генератора развёртки используется исследуемый сигнал, а синхронизатор и генератор развёртки срабатывают не мгновенно, а с некоторым запаздыванием (доли мксек ), то для наблюдения начального участка сигнала в тракт вертикального отклонения вводится линия задержки , компенсирующая время срабатывания синхронизатора и генератора развёртки (время задержки сигнала несколько превышает время срабатывания). При отсутствии линии задержки на экране трубки можно видеть только ту часть исследуемого сигнала, которая следует после момента t 1 (кривая Б).

О. содержит также источники высоковольтного и низковольтного питания. Первый используется только для питания трубки, а второй — для питания электронной схемы остальных узлов и блоков прибора.

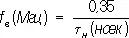

Важными характеристиками О., определяющими его эксплуатационные возможности, являются: 1) коэффициент отклонения — отношение напряжения входного сигнала к отклонению луча, вызванному этим напряжением ( в / см или в / дел ); 2) полоса пропускания — диапазон частот, в пределах которого коэффициент отклонения О. уменьшается не более чем на 3 дб относительно его значения на средней (опорной) частоте; 3) время нарастания t н, в течение которого переходная характеристика О. нарастает от 0,1 до 0,9 от амплитудного значения (часто употребляется вместо полосы пропускания); верх. граничная частота полосы пропускания f всвязана с t нсоотношением:  ; 4) коэффициент развертки — отношение времени t нк величине отклонения луча, вызванного напряжением развёртки за это время (в сек / см или сек / дел ); 5) скорость записи — максимальная скорость перемещения луча по экрану, при которой обеспечивается фотографирование или запоминание (для запоминающего О.) однократного сигнала. Перечисленные параметры определяют амплитудный, временной и частотный диапазоны исследуемых сигналов.

; 4) коэффициент развертки — отношение времени t нк величине отклонения луча, вызванного напряжением развёртки за это время (в сек / см или сек / дел ); 5) скорость записи — максимальная скорость перемещения луча по экрану, при которой обеспечивается фотографирование или запоминание (для запоминающего О.) однократного сигнала. Перечисленные параметры определяют амплитудный, временной и частотный диапазоны исследуемых сигналов.

Интервал:

Закладка: