БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОТ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ОТ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОТ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ОТ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Л. Н. Капорский.

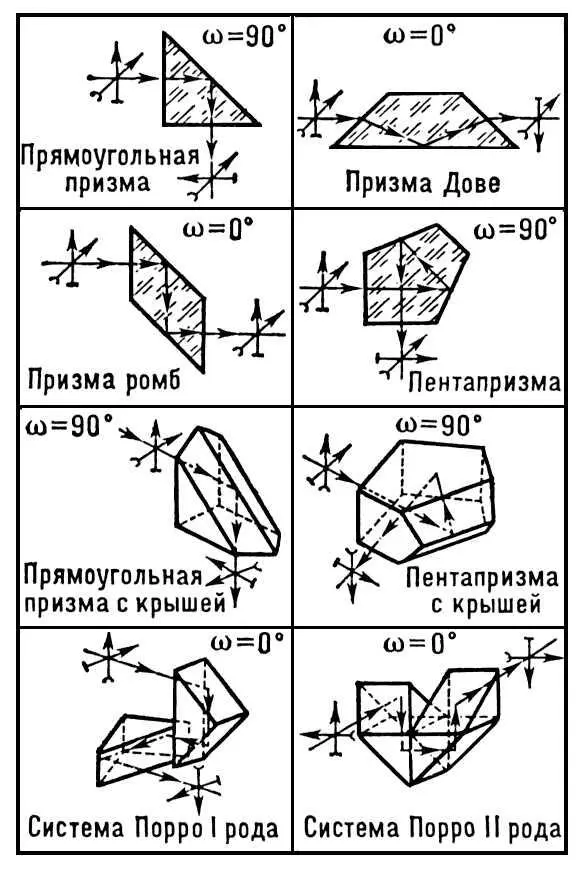

Наиболее распространённые отражательные призмы; w — угол отклонения луча; стрелки, перпендикулярные лучам, указывают ориентацию исходного изображения и изображения, преобразованного призмой.

Отражательный телескоп

Отража'тельный телеско'п, астрономический инструмент; то же, что рефлектор .

Отражение

Отраже'ние, всеобщее свойство материи , заключающееся в воспроизведении, фиксировании того, что принадлежит отражаемому предмету. «... Логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения...» (Ленин В. И., Полное собрание сочинений, 5 издание, том 18, страница 91). Любое О. несёт в себе информацию об объекте О. Способность к О., а также характер её проявления зависят от уровня организации материи. В качественно различных формах О. выступает в неживой природе, в мире растений, животных и, наконец, у человека. Взаимодействие различных материальных систем имеет своим результатом взаимоотражение, которое выступает в виде простой механической деформации (например, отпечаток тела на песке), сокращения или расширения в зависимости от колебаний окружающей температуры (например, термометр), О. света, изменения электромагнитных волн (например, фотография), О. звуковых волн (например, эхо), химических изменений (например, цвет лакмусовой бумаги), физиологических процессов (например, сужение зрачка при ярком свете и т. д.). Создание электронно-вычислительных машин, способных распознавать образы, различать вещи, осуществлять формально-логические операции, вырабатывать условные рефлексы, т. е. отражать отношения вещей и ориентироваться в мире, подтверждает идею об О. как всеобщем свойстве материи.

Неотъемлемым свойством живого организма является раздражимость — О. воздействий внешней и внутренней среды в виде возбуждения и ответной избирательной реакции. Раздражимость — допсихическая форма О., выступающая как средство регулирования приспособительного поведения. Дальнейший этап в развитии О. связан с возникновением у более высоких видов живых организмов нового свойства — чувствительности, т. е. способности иметь ощущения , являющиеся начальной формой психики животных. Формирование органов чувств и взаимной координации их действий привело к образованию способности отражать вещи в некоторой совокупности их свойств — способности к восприятию . Животные не только дифференцированно воспринимают свойства и отношения вещей, но и отражают значительное число существенных в биологическом отношении связей в окружающем мире. Это элементарное мышление , достигающее своего наиболее высокого уровня у человекообразных обезьян и дельфинов.

Становление человека и человеческого общества в процессе трудовой деятельности и общения с помощью речи обусловило возникновение специфически человеческой, социальной по своей сущности формы О. в виде сознания и самосознания . О. человеком действительности отличается от О. её животными как способом, так и предметом О., стремлением человека не только удовлетворить свои естественные потребности, но и понять объективные связи вещей сами по себе. Для О., свойственного человеку, характерно то, что оно есть нечто идеальное . Оно предполагает не только воздействие на субъект извне, но и активное действие самого субъекта, его творческая активность, которая проявляется в избирательности и целенаправленности восприятия, в отвлечении от одних предметов, свойств и отношений и фиксировании других, в превращении чувств, образа в логическую мысль, в оперировании понятийными формами знания. Творческая активность познающего человека раскрывается также в актах продуктивного воображения, фантазии, в поисковой деятельности, направленной на раскрытие истины путём формирования гипотезы и её проверки, в создании теории, продуцировании новых идей, замыслов, целей.

В учение о познании как О. действительности значительный вклад внёс В. И. Ленин; поэтому диалектико-материалистическая теория О. по праву носит название ленинской теории О. Ленинский принцип О. подвергается нападкам со стороны некоторых ревизионистов и буржуазных идеологов (А. Лефевр, Р. Гароди, Г. Петрович и др.), утверждающих, что теория О. якобы ограничивает человека рамками существующего (т. к. нельзя отражать будущее — то, чего ещё нет), недооценивает творческую активность сознания, и предлагающих заменить категорию О. понятием практики. Несостоятельность этой критики, подменяющей диалектико-материалистическую концепцию О. механистическим его пониманием, очевидна. Ленин никогда не отрицал творческой активности сознания; по его словам, «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» (там же, том 29, страница 194). Но только на основе адекватного О. объективного мира возможна творческая активность человека, преобразующего мир.

Принцип О.— краеугольный камень материалистической теории познания , исходящей из признания первичности внешнего мира и воспроизведения его в человеческом сознании. Ленин отмечал, что понятие О. входит в само определение диалектического, последовательного материализма, и подвергал с этих позиций критике гносеологию субъективного и объективного идеализма.

Лит.: Ленин В. И., Материализм и эмпириокритицизм, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 18; его же, философские тетради, там же, т. 29; Павлов Т., Теория отражения, М., 1949; Рубинштейн С. Л., Бытие и сознание, М., 1957; Коршунов А. М., Теория отражения и современная наука, М., 1968; Украинцев Б. С., Отражение в неживой природе, М,, 1969; Проблемы отражения, М., 1969; Живкович Л., Теория социального отражения, пер. с сербо-хорват., М., 1969; Ленинская теория отражения и современность, София, 1969; Тюхтин В. С., Отражение, системы, кибернетика, М., 1972.

А. Г. Спиркин.

Отражение света

Отраже'ние све'та, явление, заключающееся в том, что при падении света ( оптического излучения ) из одной среды на границу её раздела со 2-й средой взаимодействие света с веществом приводит к появлению световой волны, распространяющейся от границы раздела «обратно» в 1-ю среду. (При этом по крайней мере 1-я среда должна быть прозрачна для падающего и отражаемого излучения.) Несамосветящиеся тела становятся видимыми вследствие О. с. от их поверхностей.

Пространственное распределение интенсивности отражённого света определяется отношением размеров неровностей поверхности (границы раздела) к длине волны l падающего излучения. Если неровности малы по сравнению с l, имеет место правильное, или зеркальное, О. с. Когда размеры неровностей соизмеримы с l или превышают её (шероховатые поверхности, матовые поверхности ) и расположение неровностей беспорядочно, О. с. диффузно. Возможно также смешанное О. с., при котором часть падающего излучения отражается зеркально, а часть — диффузно. Если же неровности с размерами ~ l и более расположены закономерно (регулярно), распределение отражённого света имеет особый характер, близкий к наблюдаемому при О. с. от дифракционной решётки . О. с. тесно связано с явлениями преломления света (при полной или неполной прозрачности отражающей среды) и поглощения света (при её неполной прозрачности или непрозрачности).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: