БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Находясь в процессе становления, П. д. развивается в следующих основных направлениях: создание специальных сетей П. д., в том числе разработка коммутационных станций, обеспечивающих улучшенное обслуживание абонентов, и внедрение цифровых каналов связи, образуемых системами с временным уплотнением линий (см. Линии связи уплотнение ) ; оптимальное сочетание развития новых сетей с использованием существующих телефонно-телеграфных сетей; повышение эффективности использования каналов для связи с большими нагрузками, в том числе освоение скоростей передачи по телефонным каналам до 4800 бит в сек и более; упрощение АПД для связи с малыми нагрузками; повышение верности и надёжности связи.

Лит.: Передача данных. Информационный сборник, М., 1969; Псурцев Н. Д., Обеспечение АСУ средствами связи, в кн.: Автоматизированные системы управления, М., 1972; Системы передачи данных и сети ЭВМ, пер. с англ., М., 1972 (Труды института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, т. 60, № 11); Емельянов Г. А., Шварцман В. О., Передача дискретной информации и основы телеграфии, М., 1973; Етрухин Н. Н., Малишевская Т. М., Средства связи Единой системы ЭВМ «Ряд», «Электросвязь», 1974, №3; Bennett W. R., Davey J. R., Data transmission, N. Y.— [a. o.], 1965; Lucky R. W., Salz J., WeIdon E. J., Principles of data communications, N. Y.— [a. o.], 1968.

Н. Н. Етрухин.

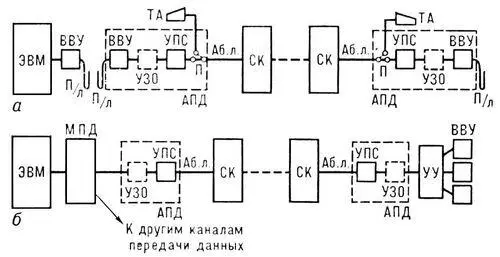

Рис. 1. Схемы каналов передачи данных: а — с вводом—выводом информации посредством промежуточного носителя; б — с электрическим вводом—выводом информации: ВВУ — вводно-выводные устройства; П/л — перфолента; УЗО — устройство защиты от ошибок; УПС — устройство преобразования сигналов; ТА — телеграфный или телефонный аппарат; П — переключатель; Аб. л. — абонентская линия; СК — станция коммутации: МПД — мультиплексор передачи данных; УУ — устройство управления; АПД — аппаратура передачи данных.

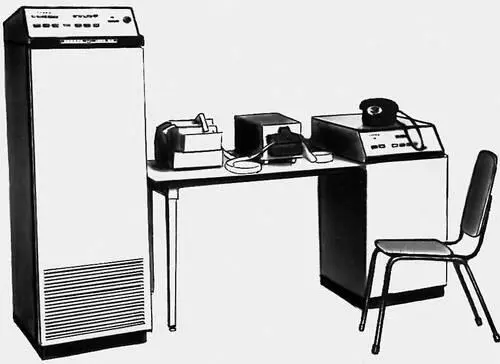

Рис. 2. Внешний вид аппаратуры передачи данных типа «Аккорд-1200». Слева — шкаф устройства защиты от ошибок, на столе — перфоленточные устройства ввода—вывода; справа — шкаф устройства преобразования сигналов (модема) и блоков сопряжения с устройствами ввода—вывода, сверху (на шкафу) — телефонный аппарат.

Передача электроэнергии

Переда'ча электроэне'ргииот электростанции к потребителям — одна из важнейших задач энергетики. Электроэнергия передаётся преимущественно по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) переменного тока, хотя наблюдается тенденция ко всё более широкому применению кабельных линий и линий постоянного тока. Необходимость П. э. на расстояние обусловлена тем, что электроэнергия вырабатывается крупными электростанциями с мощными агрегатами, а потребляется сравнительно маломощными электроприёмниками, распределёнными на значительной территории. Тенденция к концентрации мощностей объясняется тем, что с их ростом снижаются относительные затраты на сооружение электростанций и уменьшается стоимость вырабатываемой электроэнергии. Размещение мощных электростанций производится с учётом целого ряда факторов, таких, например, как наличие энергоресурсов, их вид, запасы и возможности транспортировки, природные условия, возможность работы в составе единой энергосистемы и т.п. Часто такие электростанции оказываются существенно удалёнными от основных центров потребления электроэнергии. От эффективности П. э. на расстояние зависит работа единых электроэнергетических систем, охватывающих обширные территории.

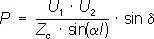

Одной из основных характеристик электропередачи является её пропускная способность, то есть та наибольшая мощность, которую можно передать по ЛЭП с учётом ограничивающих факторов: предельной мощности по условиям устойчивости, потерь на корону, нагрева проводников и т.д. Мощность, передаваемая по ЛЭП переменного тока, связана с её протяжённостью и напряжениями зависимостью

,

,

где U 1 и U 2— напряжения в начале и в конце ЛЭП, Z c— волновое сопротивление ЛЭП, a — коэффициент изменения фазы, характеризующий поворот вектора напряжения вдоль линии на единицу её длины (обусловленный волновым характером распространения электромагнитного поля), l — протяжённость ЛЭП, d — угол между векторами напряжения в начале и в конце линии, характеризующий режим электропередачи и её устойчивость. Предельная передаваемая мощность достигается при d = 90°, когда sin d = 1. Для воздушных ЛЭП переменного тока можно приближённо считать, что максимальная передаваемая мощность примерно пропорциональна квадрату напряжения, а стоимость сооружения ЛЭП пропорциональна напряжению. Поэтому в развитии электропередач наблюдается тенденция к увеличению напряжения как к главному средству повышения пропускной способности ЛЭП. Предельные значения напряжении ЛЭП, связанные с возможными перенапряжениями, ограничиваются изоляцией ЛЭП и электрической прочностью воздуха (см. Высоких напряжений техника ) . Повышение пропускной способности ЛЭП переменного тока возможно и путём усовершенствования конструкции линии, а также посредством включения различных компенсирующих устройств. Так, например, на ЛЭП напряжением 330 кв и выше используется «расщепление» проводов в каждой фазе на несколько электрически связанных между собой проводников; при этом индуктивное сопротивление линии уменьшается, а ёмкостная проводимость увеличивается, что ведёт к снижению Z c и уменьшению а . Одним из способов повышения пропускной способности ЛЭП является сооружение «разомкнутых» линий, у которых на опорах подвешиваются провода двух цепей таким образом, что провода разных фаз оказываются сближенными между собой.

В электропередачах постоянного тока отсутствуют многие факторы, свойственные электропередачам переменного тока и ограничивающие их пропускную способность. Предельная мощность, передаваемая по ЛЭП постоянного тока, имеет большие значения, чем у аналогичных ЛЭП переменного тока:

,

,

где Е в— напряжение на выходе выпрямителя, R å — суммарное активное сопротивление электропередачи, в которое, кроме сопротивления проводов ЛЭП, входят сопротивления выпрямителя и инвертора. Ограниченность применения электропередач постоянного тока связана главным образом с техническими трудностями создания эффективных недорогих устройств для преобразования переменного тока в постоянный (в начале линии) и постоянного тока в переменный (в конце линии). Электропередачи постоянного тока перспективны для объединения крупных удалённых друг от друга энергосистем. В этом случае отпадает необходимость в обеспечении устойчивости работы этих систем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: