БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Т. И. Калмыкова.

Переченье

Пере'ченье(лат. relatio non harmonica, немецкое Querstand), противоречие между звуком натуральной ступени и его хроматическим альтерационным видоизменением в др. голосе:

В диатонической системе гармонии П. обычно производит впечатление фальшивого звучания и поэтому в аккордовой фактуре запрещается правилами музыкальной композиции.

П. допустимо лишь как малозаметное побочное явление в условиях развитого голосоведения или как специальный выразительный приём (например, для выражения скорби, болезненного состояния). В эпоху романтизма и позднее П. нередко используется как одно из средств, связанных с недиатоническими элементами ладов (например, в партии Кащеевны из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Кащей бессмертный»); в музыке 20 в. П. часто оказывается нормативным средством в хроматической тональной системе.

Лит.: Чайковский П. И., Руководство к практическому изучению гармонии, Полн. собр. соч., т. IIIa, М., 1957; Римский-Корсаков Н. А., Практический учебник гармонии, Полн. собр. соч., т. IV, М., 1960; Тюлин Ю. Н., Привано Н. Г., Теоретические основы гармонии, 2 изд., Л., 1965, с. 210—15.

Рис. к ст. Переченье.

Перечин

Перечи'н, посёлок городского типа, центр Перечинского района Закарпатской области УССР, на р. Уж (бассейн Тисы); в 21 км к С.-В. от Ужгорода. Ж.-д. станция на линии Чоп — Самбор. Лесокомбинат, лесохимический комбинат; соко-винный завод и др. предприятия.

Перечислимое

Перечисли'мое мно'жество, рекурсивно-перечислимое множество, множество натуральных чисел или каких-либо других конструктивных объектов , занумерованных натуральными числами, являющееся множеством значений некоторой общерекурсивной функции. См. Рекурсивные функции.

Перечные

Пере'чные, перцевые (Piperaceae), семейство двудольных растений. Прямостоячие или лазящие кустарники (лианы) и травы, редко небольшие деревья. Листья цельные, чаще очередные, обычно мясистые. Цветки обоеполые, реже однополые, без околоцветника, мелкие, невзрачные, часто в густых колосовидных соцветиях. Тычинок 1—10. Гинецей из 2—5 плодолистиков. Плоды ягодовидные или костянковидные. Для П. характерно наличие в паренхимных тканях масляных секреторных клеток. Свыше 2 тыс. видов, объединяемых в 10—12 родов и растущих главным образом в тропиках. Наиболее крупные роды — перец и пеперомия (Peperomia, около 600 видов); некоторые виды пеперомии разводят как декоративные.

Лит.: Тахтаджян А. Л., Система и филогения цветковых растений, М.— Л., 1966.

Перешеек

Переше'ек, относительно узкая полоса суши, соединяющая более крупные её участки, например 2 материка (Суэцкий П., Панамский П.), полуостров с материком (например, Перекопский П.), или разъединяющая 2 водоёма (например, Карельский П.).

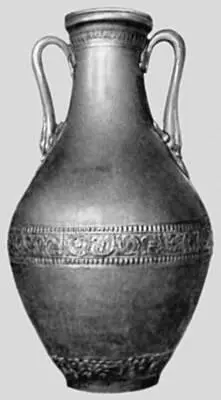

Перещепинский клад

Переще'пинский клад, найден в 1912 у с. Малая Перещепина (ныне Новосанжарский район Полтавской области УССР). В П. к. входят: парадная золотая и серебряная посуда сасанидского и византийского производства, принадлежности конского убора, железная сабля с золотыми ножнами, золотая гривна, браслеты, пряжки, перстни, поясной набор, стеклянные сосуды и византийские монеты от времени императора Маврикия (582—602) до императора Константа II (641—668). Особенно примечательны: сасанидское блюдо с изображением царя Шапура II (310—363) и византийское блюдо с надписью епископа г. Томы (современного Констанца в СРР) — Патерна, реставрировавшего это блюдо в начале 6 в. Некоторые исследователи считают П. к. инвентарём богатого кочевнического погребения конца 7 — начала 8 вв., другие — военной добычей славянского вождя, захваченной им во время одного из походов на Византию и зарытой в конце 7 в. Общая масса золотых вещей П. к. около 25 кг , серебряных около 50 кг. П. к. хранится в Эрмитаже (Ленинград).

Лит.: Бобринский А. А., Перещепинский клад, в сборнике: Материалы по археологии России, № 34, П., 1914.

Перещепинский клад. Серебряная ваза.

Перещепинский клад. Части золотого убранства меча, украшенные эмалью и разноцветными камнями.

Перещепинский клад. Серебряное блюдо епископа Патерна.

Перещепинский клад. Золотой лев.

Перещепинский клад. Золотая пряжка.

Перещепинский клад. Серебряная позолоченная амфора.

Переэкскавация

Переэкскава'ция,процесс повторной экскавации горных пород. Применяется при открытой разработке месторождений полезных ископаемых и земляных работах в строительстве. Для П. используются экскаваторы (в основном драглайны) и одноковшовые погрузчики. На карьерах П. применяется чаще всего при усложнённых схемах экскаваторной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство. При этих схемах вследствие недостаточных рабочих размеров вскрышного экскаватора происходит частичная или полная подвалка породами вскрыши добычного уступа, для освобождения которого и увеличения призабойного пространства отвальным экскаватором переэкскавируют часть породы из первичного навала. Отношение повторно экскавируемого объёма породы к общему объёму первично экскавируемой породы называют коэффициентом П. (или коэффициентом кратности перевалки). Обычно коэффициент П. равен 0,5—1.

Переэтерификация

Переэтерифика'ция,общее название процессов алкоголиза ( 1 ), ацидолиза ( 2 ) и двойного обмена ( 3 ) сложных эфиров (RCOOR'):

RCOOR’ + R’’OH Û RCOOR’’ + R’OH (1)

RCOOR’ + R’’COOR’ Û R’’COOR’ + RCOOH (2)

RCOOR’ + R’’COOR’’’ Û RCOOR’’’+ R’’COOR’ (3)

Катализаторы П.— кислоты (HCl, HBr, H 3PO 4и др.), BF 3, соли Zn и Со. Смещение равновесия вправо достигается обычно отгонкой более летучего спирта (R’OH), кислоты (RCOOH) или сложного эфира. П. находит широкое применение в препаративной органической химии и химической промышленности. Так, из диметилтерефталата и этиленгликоля получают бис -b-оксиэтил-терефталат, нагревание которого в вакууме при 275—290 °С даёт полиэтилентерефталат ; П. — один из промышленных методов получения поликарбонатов .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: