БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Dercsényi D., Pogány F., Szentkirályi Z., Pécs, Bdpst, 1966.

Печ (город в Югославии)

Печ(Пећ, Реć), город в Югославии, в Социалистической Республике Сербии, в автономном крае Косово. Расположен у подножия хребта Проклетие, на р. Печска-Бистрица, притоке Белого Дрина. 48 тыс. жит. (1973). Торгово-транспортный центр сельскохозяйственного района котловины Метохия. Пищевая промышленность, деревообрабатывающий комбинат, керамическое производство, ГЭС. Ремёсла (ковры, ювелирные изделия и др.). Научно-исследовательские институты сельского хозяйства и лесного хозяйства. Близ П. — добыча мрамора.

Среди архитектурных памятников — комплекс Патриархии, состоящий из церкви Святых апостолов (1230-е гг.; в интерьере — фрески, 13—17 вв.) и примыкающих к ней с С. и Ю. церквей святого Димитрия (1321—1324; в интерьере — фрески, 14—17 вв.) и Богоматери Одигитрии (1324—27) с часовней святого Николы (середина 13 в.). Церкви объединены общим западным притвором (середина 14—16 вв.). В церквах богатое собрание сербского изобразительного и декоративно-прикладного искусства 13—17 вв.

Лит.: Миjвић П., Пећка патриjapшиja, Београд, 1960.

Печатание

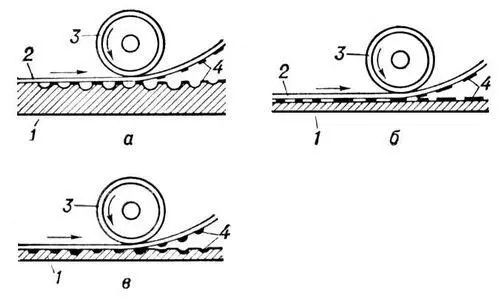

Печа'тание,полиграфический процесс получения идентичных оттисков путём переноса краски с печатной формы на бумагу или др. материал (картон, пластмассу, металл и т.п.). Различают 3 основных вида П. (см. рис. ): с рельефных форм ( высокая печать ), плоских форм ( плоская печать ), с углублённых форм ( глубокая печать ). Разновидностью плоской печати является офсетная печать , при которой краска с формы передаётся на промежуточную эластичную поверхность, а с неё на материал. Среди др. способов П. распространены трафаретная печать и электрография . См. также ст. Полиграфия .

Об истории развития П. см. в статьях Книгопечатание и Нотопечатание .

Лит.: Александрова М. И., Шапиро И. Н., Печатные и брошюровочно-переплетные процессы, М., 1964 (Технология полиграфического производства, кн. 2); Козаровицкий Л. А., Бумага и краска в процессе печатания, М., 1965; Попрядухин П. А., Технология печатных процессов, М., 1968.

Схемы печатания: а — высокая печать; б — плоская печать; в — глубокая печать; 1 — печатная форма; 2 — материал; 3 — печатный цилиндр; 4 — краска.

Печатание тканей

Печа'тание тка'ней,узорчатая расцветка тканей, получение рисунка на ткани одной или несколькими красками. Для сохранения формы рисунка краситель наносят в загущенном состоянии. Для П. т. применяют дающие наиболее прочные и яркие окраски красители: кубовые, активные, пигменты и др. В качестве загустителей используют вещества, способные образовывать при растворении в воде или при разваривании клейкие системы-загустки ( крахмал , декстрин , трагант, камедь и др.). В состав печатных красок могут входить также растворители, диспергаторы, окислители, восстановители, кислоты, щёлочи, соли, пластификаторы, пеногасители.

По способу создания рисунков различают прямую, вытравную и резервную печать. При прямой печати краску наносят на белую или светлоокрашенную ткань, причём в последнем случае печатание выполняют красителями тёмных цветов. Вытравная печать — получение узора на предварительно окрашенной ткани в результате разрушения первоначальной окраски в местах нанесения вытравки. При резервной печати на ткань перед крашением наносят печатный резервирующий состав, в который вводятся вещества (например, воск), препятствующие окраске волокон при последующем крашении. Если резервирующий состав не содержит красителя, на окрашенной ткани получаются белые узоры.

Нанесение рисунка на ткань производят на тканепечатающих машинах . Для закрепления печатной краски ткань после сушки обычно подвергают паровой обработке. В паровой среде краситель переходит с поверхности в толщу ткани и отдельных волокон. Для удаления загустителя и отложившегося на поверхности ткани красителя её промывают. При необходимости на промывных аппаратах производится специальная обработка, например окислителями, для окончательного закрепления красителя на ткани.

Помимо П. т., иногда производят расцветку чесальной ленты («фигуре») и пряжи как в виде мотков, так и в форме основы («фламме»). В некоторых случаях узоры на ткани получают приклеиванием (в электростатическом поле) к поверхности текстильного материала мелко нарезанного волокна-флока. Для специальных целей применяют фотохимический метод печатания.

Лит.: Шпитцнер К., Печатание текстильных материалов, пер. с нем., М., 1966; Степанов Б. И., Введение в химию и технологию органических красителей, М., 1971.

Б. Н. Мельников, М. Н. Кириллова.

Печатающее устройство

Печа'тающее устро'йствов вычислительной технике, входящее в состав ЭВМ или функционирующее самостоятельно устройство, посредством которого результаты обработки информации наносятся на бумагу или её заменитель (носитель записи) в доступной для зрительного восприятия буквенной, цифровой или графической форме (см. Алфавитно-цифровое печатающее устройство , Графопостроитель ). Наиболее широко применяют П. у., в которых отпечаток символа (знака) механически наносится на бумагу нажатием (ударом) выпуклой литеры через красящую ленту (в некоторых конструкциях П. у. не литера прижимается к бумаге, а бумага специальным гладким «молоточком» прижимается через красящую ленту к выпуклой поверхности неподвижной литеры). Менее распространены П. у. с электрографической (см. Электрофотография ) и магнитографической (см. Магнитография ) печатью, фотооптические, струйные и другие. П. у. подразделяют на листовые, в которых информация записывается на отдельные листы бумаги, и рулонные — с записью информации на рулонную бумажную ленту, впоследствии фальцуемую и разрезаемую на отдельные листы. По характеру перемещения носителя записи различают П. у. с непрерывной подачей, в которых печатные знаки наносятся на движущийся носитель, и П. у. с прерывистой подачей, в которых в момент печати носитель записи неподвижен.

Основным элементом механического П. у. является печатающий механизм, в состав которого входят печатающий орган — литерный рычаг, сферическая головка или колесо с выпуклыми литерами (см. рис. ) — и система привода. Для того чтобы сделать оттиск знака, П. у. автоматически преобразует код данного знака, поступивший от ЭВМ, в электрический сигнал, который либо приводит в движение соответствующий литерный рычаг, либо поворачивает сферическую печатающую головку нужным знаком к бумаге, либо устанавливает цифровое колесо (цилиндр) в положение, при котором требуемая литера оказывается против молоточка. Механические П. у. работают относительно медленно, скорость их работы определяется инерционностью подвижных элементов и в зависимости от конструкции достигает 20 знаков в сек для знакопечатающих и 200—300 строк в мин для строкопечатающих П. у. Для уменьшения массы подвижных элементов в некоторых П. у., называемых матричными или растровыми, печатный знак образуют в виде совокупности точек, отпечатываемых независимо управляемыми проволочными пуансонами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: