БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По физической природе П. на к. — главным образом тепловые, они обусловлены передачей кинетической энергии, запасаемой ионами в электрическом поле, нейтральным молекулам газа в результате их столкновений и повышением скорости молекул и температуры газа. Незначительная часть потерь (доли или единицы %) составляют потери на ионизацию газа, химические реакции в зоне короны (образование озона и окислов азота в воздухе) и высокочастотное излучение в диапазоне 10 4—10 7 гц (т. н. радиопомехи от короны).

П. на к. зависят от структуры электрического поля и объёмного заряда ионов. При переменном напряжении корона «горит» лишь часть периода, до тех пор пока не будет достигнут максимум напряжения. При последующем снижении напряжения оставшийся объёмный заряд ионов, пропорциональный максимуму напряжения, «гасит» корону, снижая напряжённость поля на проводе ниже E kp. Однако и при кратковременном горении короны потери энергии значительны из-за биполярности структуры заряда ионов в поле. В период горения короны создаётся такой заряд — например положит, ионов r+, который не только поддерживает поле у провода равным E kp, но ещё и компенсирует влияние заряда ионов r -(усиливающее поле), оставшихся от предыдущего полупериода. По этой причине П. на к. на ЛЭП переменного тока при прочих равных условиях выше, чем на линиях постоянного тока с непрерывно «горящей» короной. Это одно из преимуществ электропередач постоянного тока.

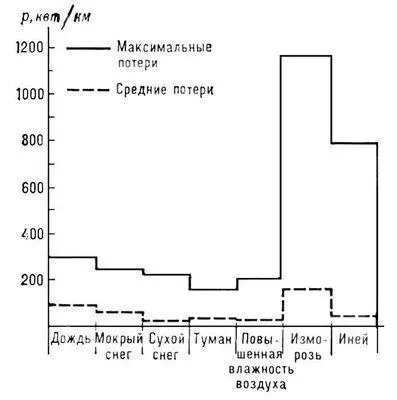

Как отмечено выше, П. на к. на ЛЭП возрастают с повышением напряжения. Единственный путь ограничения потерь при заданном напряжении линии — это повышение U kp, что достигается увеличением диаметра проводов и (в меньшей степени) увеличением расстояния между проводами. На ЛЭП сверхвысокого напряжения (500 кв и выше) применяют т. н. расщепленные провода, т. е. пучок из нескольких проводов небольшого диаметра (2—3 см ) , разнесённых друг от друга на 40—50 см и удерживаемых изоляционными распорками. Такой пучок проводов по величине U kp эквивалентен одному проводу весьма большого диаметра. На линиях 500 кв применяют 3 провода в пучке, при 750 кв — 4 провода, для линии 1150 кв потребуется, вероятно, уже 6—8 проводов, а общий диаметр пучка достигнет 1—1,5 м. Однако и расщепление проводов лишь ограничивает П. на к., но полностью их не устраняет. Практически потери отсутствуют лишь в хорошую погоду, когда на проводах нет осадков. Капли дождя, снег, иней и т.п., оседая на проводах, создают на них «острые» выступы и тем самым как бы уменьшают диаметр провода, что приводит к снижению U kp на 30—50%, и провода начинают коронировать. На рис. показана диаграмма удельных потерь мощности, измеренных при различной погоде на действующей ЛЭП 750 кв. Максимальные потери (до 1200 квт/км ) наблюдались при изморози. Среднегодовые потери (при среднегодовом времени работы линии под напряжением 7000—8000 ч ) на ЛЭП 500 кв составляют около 12 квт/км, на ЛЭП 750 кв — 37 квт/км; можно ожидать, что при 1150 кв они достигнут 80 квт/км. При большой протяжённости ЛЭП высокого напряжения (500—1000 км ) П. на к. оказываются значительными. Устранение потерь при любой погоде приводит к чрезмерному росту стоимости как проводов, так и линии в целом. Поэтому выбор конструкции и параметров линии определяется на основе технико-экономического сопоставления затрат на сооружение линии и стоимости потерь энергии. При расчётах П. на к. U kp для хорошей погоды обычно выбирается на 10—20% более высокое, чем рабочее напряжение линии.

Лит.: Попков В. И., Электропередачи сверхвысокого напряжения, в кн.: Наука и человечество, [т. 6], М., 1967.

В. И. Попков.

Диаграмма потерь мощности Р на корону в линии электропередачи напряжением 750 кв при различной погоде.

Потери полезного ископаемого

Поте'ри поле'зного ископа'емогов недрах, часть балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых, не извлечённая из недр при разработке месторождения. П. п. и. подразделяются на общешахтные (общерудничные, общекарьерные, общеприисковые) и эксплуатационные. К общешахтным относятся потери в охранных целиках (см. Целик ) , около капитальных горных выработок, скважин, в барьерных целиках между шахтными полями, под зданиями, техническими и хозяйственными сооружениями, коммуникациями, водоёмами, водоносными горизонтами, заповедными зонами. Эксплуатационные потери подразделяются на потери в массиве (например, запасы, оставленные в целиках внутри выемочных участков, в лежачем, висячем боках, в местах выклинивания и на флангах, в пожарных, затопленных, заваленных участках и у тектонических нарушений) и в отделённом от массива (отбитом) полезном ископаемом (например, при совместной выемке и смешивании с вмещающими породами, в местах обрушений, завалах, затопленных участках, в местах погрузки, разгрузки, складирования, сортировки и на транспортных путях горного предприятия).

П. п. и. исчисляются в весовых единицах и в процентах: общешахтные — от общих балансовых запасов шахты (рудника, прииска), эксплуатационные — по отношению к погашаемым балансовым запасам. В многокомпонентных рудах учитываются по всем полезным компонентам, имеющим промышленное значение. Определение потерь производится замерами в натуре или по маркшейдерским планам и разрезам при достоверном оконтуривании и опробовании залежей полезного ископаемого или очистных участков. При невозможности применения прямых методов используются косвенные — сопоставление количества полезного ископаемого в погашенных балансовых запасах и добытой рудной массе.

В СССР учёт П. п. и. является обязательным для всех горнодобывающих предприятий.

Лит.: Сборник руководящих материалов по охране недр, М., 1973.

Ю. И. Анистратов, К. В. Миронов.

Потерпевший

Потерпе'вший,в уголовном процессе гражданин, которому преступлением причинён моральный, физический или имущественный вред. В СССР П. наделён широким кругом процессуальных прав: он вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия органа, осуществляющего производство по делу, участвовать в судебном разбирательстве, обжаловать приговор и т.д. Некоторые дела возбуждаются исключительно по жалобе П., причём в предусмотренных законом случаях П. вправе поддерживать по ним обвинение, а его примирение с обвиняемым влечёт прекращение дела (см. также Частное обвинение ) . П. вправе иметь представителя. П. может предъявить гражданский иск. Предприятия, учреждения, организации, потерпевшие от преступления, могут участвовать в судопроизводстве только в качестве гражданского истца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: