БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (РА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (РА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (РА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (РА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 1, М. — Л., 1948; Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3); Волосов Д. С., Фотографическая оптика, М., 1971.

Л. Н. Капорский.

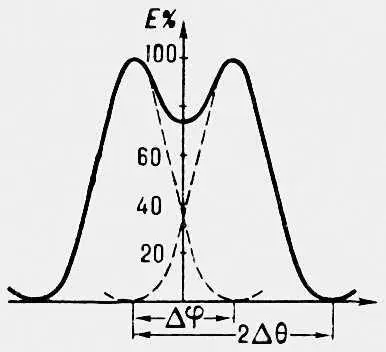

Распределение освещённости Е в изображении двух точечных источников света, расположенных так, что угловое расстояние Dj между максимумами освещённости равно угловой величине D  радиуса центрального дифракционного пятна (Dj = D

радиуса центрального дифракционного пятна (Dj = D  — условие Рэлея).

— условие Рэлея).

Разрешающая способность (в фотографии)

Разреша'ющая спосо'бностьфотографирующей системы, характеризует её способность раздельно воспроизводить мелкие детали объекта; определяется наибольшим значением частоты штрихов регулярной одномерной решётки — миры, при котором в фотоизображении эти штрихи ещё могут быть различены (не сливаются). Р. с. измеряют с помощью резольвометров и выражают обычно в мм —1, т. е. числом штрихов на 1 мм. Для различных современных фотоматериалов Р. с. чаще всего заключена в пределах 70—300 мм —1, а для специальных материалов, используемых в голографии , может составлять 2000 мм —1и более.

Физическая природа Р. с. связана как с конечностью Р. с. оптических систем, так и со значительностью оптической толщины эмульсионных слоев фотоматериалов (состоящих из взвешенных в желатине высокодисперсных — 0,1—3 мкм — микрокристаллов галоидного серебра с концентрацией 10 8 — 10 10 см 3). Этим при большом различии преломления показателей желатина и галоидного серебра обусловлено сильное рассеяние света в фотослое, за счёт которого оптическое излучение распространяется за пределы образуемого объективом на слое изображения оптического. Т. о., границы элементов фотоизображения «размываются» по сравнению с оптическим изображением. Кроме того, на Р. с. влияют поглощение света в желатине на пути между серебряными микрокристаллами и различие в светочувствительности последних. Р. с. зависит от экспозиции— она максимальна для нижней и средней частей прямолинейного участка характеристической кривой фотоматериала (см. также Сенситометрия ). Зависимость Р. с. от контраста фотографического изображения решётки на фотослое можно выразить формулой R k = R макс  , где R макс— Р. с. для К = 1, К = ( Е макс— Е мин)/( Е макс+ Е мин); Е макси Е мин— осщённости изображений светлых и тёмных полос. Р. с. мало зависит от типа проявителя и условий проявления, но сильно — от длины волны экспонирующего света. Она заметно выше при освещении ультрафиолетовым излучением (сильно поглощаемым эмульсионным слоем), а её зависимость от длины волны в области сенсибилизации оптической различна для крупнозернистых и мелкозернистых эмульсий.

, где R макс— Р. с. для К = 1, К = ( Е макс— Е мин)/( Е макс+ Е мин); Е макси Е мин— осщённости изображений светлых и тёмных полос. Р. с. мало зависит от типа проявителя и условий проявления, но сильно — от длины волны экспонирующего света. Она заметно выше при освещении ультрафиолетовым излучением (сильно поглощаемым эмульсионным слоем), а её зависимость от длины волны в области сенсибилизации оптической различна для крупнозернистых и мелкозернистых эмульсий.

Р. с. R cистдвухкомпонентной фотографической системы, состоящей из объектива с Р. с. R oв(в воздушном изображении) и фотослоя с Р. с. R cл, может быть определена лишь по приближённым эмпирическим формулам вида 1/ R a об + 1/ R a сл = m / R cист, где 1 £ a £ 2, 1£ m £ 1,25. Р. с. многокомпонентных систем с учётом ухудшения изображения, вносимого несколькими факторами (объектив, фотослой, турбулентность атмосферы между объектом и объективом, сдвиг изображения за время экспонирования и др.), описывают функциями передачи модуляции (ФПМ), называемых также частотно-контрастными характеристиками и характеризующими качество воспроизведения решёток различных пространственных частот. При определённых условиях ФПМ многокомпонентной системы можно считать равной произведению ФПМ отдельных компонентов. Если ФПМ системы определена, то Р. с. системы можно найти как точку пересечения кривой ФПМ и кривой контрастной чувствительности глаза в конкретных условиях рассматривания фотоизображения решётки в микроскоп ( рис. ).

Лит.: Качество фотографического изображения, М. — Л., 1964; Миз К., Джеймс Т., Теория фотографического процесса, пер. с англ., Л., 1973.

М. Я. Шульман.

График функции передачи модуляции, на котором коэффициент передачи модуляции T(N) представлен как функция пространственной частоты решётки N (величины, обратной её периоду). Кривая C(N) контрастной чувствительности глаза характеризует остроту зрения. Точка пересечения этих двух кривых даёт величину разрешающей способности фотографирующей системы R сист.

Разрешения проблема

Разреше'ния пробле'ма,важное понятие логики. Р. п. данного множества А конструктивных объектов (относительно некоторого объемлющего множества V конструктивных объектов) называют проблему построения алгоритма, распознающего по всякому объекту из множества V, принадлежит ли он множеству А или нет. Р. п. (более подробно — Р. п. для доказуемости) формальной системы (или исчисления ) называется Р. п. множества всех доказуемых формул этой системы относительно множества всех её формул. Семантическая Р. п. (или Р. п. для истинности) интерпретированной формальной системы ( формализованного языка ) называется Р. п. множества всех истинных формул системы относительно множества всех её формул.

Разрешённые линии

Разрешённые ли'нии,спектральные линии в спектрах атомов и молекул, отвечающие отбора правилам для дипольных электрических переходов (см. также Излучение ).

Разрешимое множество

Разреши'мое мно'жествов логике, множество, расположенное в некоторой совокупности конструктивных объектов (т. е. множество, составленное из каких-то объектов этой совокупности), для которого существует алгоритм , разрешающий это множество (относительно объемлющей совокупности) в следующем смысле: алгоритм применим к любому объекту объемлющей совокупности и даёт в качестве результата ответ на вопрос, принадлежит ли этот объект к рассматриваемому множеству или нет.

Разрыв дипломатических отношений

Разры'в дипломати'ческих отноше'ний,прекращение нормальных дипломатических отношений между двумя государствами; влечёт за собой отозвание дипломатических представителей и ликвидацию дипломатических представительств. Р. д. о. обычно происходит вследствие возникновения между государствами состояния войны (объявление войны, вооружённое нападение и т.д.), при серьёзных осложнениях в отношениях между государствами. Р. д. о. иногда предшествует возникновению состояния войны [например, Р. д. о. Японии с Россией 24 января (6 февраля) 1904, за которым 27 января (9 февраля) 1904 последовало вероломное нападение на русскую эскадру в Порт-Артуре].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: