БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СС)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СС)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СС) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СС) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ботанический музей в Ленинграде. Основан в 1823 в составе Императорского ботанического сада. В 1917—30 — Главный ботанический сад РСФСР, в 1930 передан АН СССР. Фонды музея (1975) содержат до 60 тыс. образцов, сгруппированы в 4 отдела (экономическая ботаника, карпологическая коллекция, дендрологическая коллекция, биологическая коллекция). Коллекции собраны многими поколениями отечественных ботаников и путешественников. Экспозиция рассказывает об истории и эволюции растительного мира, о растительности мира по ботанико-географическим областям и о флоре СССР.

Крупнейшие музеи под открытым небом.Латвийский этнографический музей под открытым небом (под Ригой). Основан в 1928 в период буржуазной Латвии. Вначале экспонатами были постройки зажиточных крестьян. В Советской Латвии основное внимание направлено на пополнение экспозиции экспонатами, отражающими быт различных слоев всего сельского населения. Помимо жилищных построек, представлены дом-мастерская гончара 19 в., ветряные мельницы, бани, корчмы, школы, культовые сооружения, характеризующие хозяйственный и бытовой уклад латышского народа 18—19 вв. Музей расположен на берегу озера, где в естественных природных условиях представлены народное зодчество и предметы материальной культуры 4 культурно-исторических областей Латвии — Курземе, Земгале, Латгале, Видземе.

Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Кижи». Основан в 1960 на одноимённом острове на Онежском озере, где сохранились памятники русского деревянного зодчества. В состав музея входят 26 архитектурных памятников: церкви, часовни, крестьянского дома (многие из которых свезены сюда из близлежащих мест). Уникальны памятники архитектуры 18 в. — 22-главая Преображенская церковь (1714), Покровская церковь (1764). В экспозиции собрано около 5 тыс. бытовых вещей, произведения народного творчества, древнерусской живописи. В 1975 музей посетило 160 тыс. чел.

См. также Музеи; статьи о музеях по профилям (например, Исторические музеи, Краеведческие музеи и др.), а также об отдельных музеях (например, Музей Революции СССР, Политехнический музей и др.).

И. А. Анощенко.

Дворец культуры текстильщиков. Иваново.

Село Шушенское. Дом крестьянина А. Д. Зырянова, в котором жил В. И. Ленин.

В одном из залов Политехнического музея в Москве (первый русский легковой автомобиль«Руссобалт»).

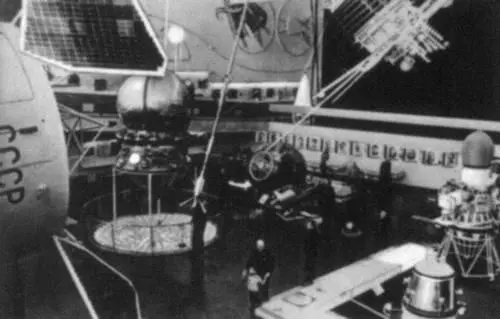

В одном из залов музея им. К. Э. Циолковского в Калуге.

В зале греческого искусства. Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Москва.

В новом здании библиотеки гуманитарных факультетов Московского университета.

Праздник песни в Риге.

У входа в Третьяковскую галерею. Москва.

Здание Государственной библиотеки иностранной литературы в Москве.

Ереван. Здание Матенадарана — Института древних рукописей им. Месропа Маштоца.

В городке аттракционов на ВДНХ в Москве.

Дворец пионеров в г. Кирове.

СССР. Феодальный строй

Феодальный строй

В 1-й половине 1-го тыс. н. э. у народов Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии рабовладельческий строй находился в состоянии упадка. На смену ему шла новая общественно-экономическая формация — феодализм. Феодальные отношения, основанные на эксплуатации более высокопроизводительного (по сравнению с рабским) труда зависимых крестьян, имевших своё хозяйство, были исторически прогрессивными. Хотя рабский труд ещё долго сохранялся в хозяйстве, феодальные отношения приобретали господствующий характер.

Феодальные отношения у народов СССР формировались и развивались на протяжении длительного времени. Периодизация, интенсивность развития феодализма у отдельных народов и в различных регионах не совпадали. Складывание феодализма началось у народов Закавказья в 1-й половине 1-го тыс. н. э., у народов Средней Азии в 5—8 вв., у восточных славян в 6—8 вв., у народов Прибалтики в 9—11 вв. Формирование раннефеодальных отношений завершилось в Закавказье и Средней Азии в 9—10 вв., у восточных славян в 11 в. Рост земельной собственности при господстве натурального хозяйства неизбежно вёл к возникновению обособленных владений и феодальной раздробленности, порождал междоусобную борьбу феодалов за землю и рабочие руки — крестьян. Это был закономерный этап развития феодализма, который характеризовался подъёмом производительных сил, широким освоением земель, основанием новых городов. Вместе с тем борьба между феодалами наносила ущерб хозяйству отдельных территорий и ослабляла государства перед угрозой внешних вторжений.

Развитие феодальных отношений в Закавказье, Средней Азии, на Руси было заторможено монгольскими завоеваниями в 13 в., в Прибалтике — иноземной феодально-католической агрессией. В связи с этим направление и темпы развития феодализма в разных регионах стали значительно отличаться друг от друга. В то время как политическая борьба в Северо-Восточной Руси за освобождение от монголо-татарского ига сопровождалась оживлением хозяйства и укреплением государственности, в Средней Азии и Закавказье в связи с разрушением хозяйственной основы, продолжавшимися иноземными нашествиями и внутренними междоусобицами прочные централизованные государства не образовались.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: