БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Н. Ф. Чистяков.

Судьба

Судьба',в мифологии, в иррационалистических философских системах, а также в обывательском сознании неразумная и непостижимая предопределённость событий и поступков человека. Идею С., абсолютизирующую в явлении детерминации только один аспект — аспект несвободы, следует четко отличать не только от научного представления о каузальной детерминации ( причинность ) , но и от религиозного представления о телеологической детерминации («провидение», предопределение ) . Обусловленность следствия причиной может быть познана умом человека, и даже цели «провидения» предполагаются ясными, по крайней мере, для ума самого бога. Напротив, в понятие С. обычно входит не только непознаваемость для человеческого интеллекта — она «слепа» и «темна» сама по себе. В древнегреческой мифологии С. персонифицируется (триада женских образов — Мойры, у римлян — Парки) как бы на границе личного и безлично-родового; богини С. имеют личный произвол, но у них нет отчётливой «индивидуальности». Недаром верящие в С. всегда пытались лишь «угадывать» её в каждой отдельной ситуации, но не познать её; в ней принципиально нечего познавать.

Идея С. как противоположность идеи свободы социальна и постольку исторична. Первобытное общество предполагает тождество свободы и несвободы для своих членов, не отделивших ещё своей личной сущности от родового бытия. Поэтому С. не отделяется здесь принципиально ни от естественной причинности, ни от воли духов. Лишь становление государства и цивилизации разводит эти понятия. Для ранней античности бытие человека органически определено его «долей» в полисном укладе (С. как «доля» — таково значение слова «мойра»). В античной жизни огромную роль играли различные способы гадания и предсказания С., связь которых с мировоззрением полисного мира подметил ещё Гегель (см. Соч., т. 3, М., 1956, с. 68—69). Концепция «мойры» не лишена этического смысла: С. понимается как слепая, тёмная, безличная справедливость, не заинтересованная в каком-либо частном бытии и спешащая растворить его во всеобщем, осуществляя «возмездие». Беспощадна античная С. даже к богам, что в конце концов утешительно, ибо подданные Зевса знают, что и для его произвола есть предел (среднюю трагедию Эсхила «Прометей Прикованный»). С кризисом полисного уклада вместо «мойры» на первый план выходит «тюхе», то есть С. как удача, случайность., В эпоху эллинизма человек ожидает получить не то, что ему «причитается» по законам традиционного уклада, но то, что ему «выпадает» по законам азартной игры: обстоятельства делают солдат царями, ставят жизнь народов в зависимость от случайных придворных событий. С торжеством Римской империи С. осмысливается как всеохватывающая и непреложная детерминация, отчуждённая от конкретного бытия человека, — фатум. От «фатума» так же невозможно уйти, как от администрации Рима, и так же мало, как власть цезарей, он считается с органичной жизнью человека или народа. Со времён Посидония идея С. всё ещё связывается с теорией и практикой астрологии; человеческая несвобода доходит уже не до рубежей империи, но до звёздных сфер. Христианство противопоставило идее С. веру в осмысленное действие «провидения». Поскольку, однако, иррациональность человеческих отношений и мистификация власти сохраняли свою силу, идея С, не умерла. Несмотря на все нападки теологов, в течение средневековья держался авторитет астрологии; интерес к ней сильно оживил Ренессанс со своим тяготением к натуралистическому магизму. В новое время развитие естественнонаучного мировоззрения оттесняет идею С. в сферу обывательских представлений. Своеобразное возрождение понятия С. происходит в конце 19 в, в философии жизни. Слово «С.» начинает связываться с требованием иррациональной активности, что получило свою предельную вульгаризацию в идеологии нацизма, превратившего понятие С. в инструмент официозной пропаганды.

С. С. Аверинцев.

Суждение

Сужде'ние,1) то же, что высказывание. 2) Умственный акт, выражающий отношение говорящего к содержанию высказываемой мысли посредством утверждения модальности сказанного и сопряжённый обычно с психологическим состоянием убеждённости или веры. Отражая глубинную семантику речи (и «языкового мышления» вообще), С. в этом смысле, в отличие от высказывания, всегда модально и носит оценочный характер.

Если сказанное оценивается только по истинностному значению (модус утверждения: «Л — истинно» или «А — ложно»), С, называется ассерторическим. Если утверждается возможность (истинности) сказанного (модус утверждения: «А — возможно (истинно)» или «возможно, что А (истинно)»), С. называется проблематическим. Когда же утверждается необходимость (истинности) сказанного (модус утверждения: «А необходимо (истинно)» или «необходимо, что А (истинно)»), С. называется аподиктическим. Допустимы, конечно, и иные оценки сказанного, например «Л — прекрасно» или «А — неудачно», но такого рода С. пока не нашли формального выражения и изучения в какой-либо логической теории.

В классической логике единственный способ оценки сказанного сводится к первому рассмотренному выше случаю, несказанное и ассерторическое утверждение сказанного, как показывают табл. (1) и (2), с точки зрения этой логики — неразличимы:

| А | А — истинно | ùА | А — ложно | |

| И Л | И Л (1) | Л И | Л И (2) |

Поэтому в классической логике термины «С.» и «высказывание» синонимичны и как самостоятельные объекты исследования С. не выделяются. Предметом специального изучения С. фактически становятся только в модальной логике.

Лит.: Чёрч А., Введение в математическую логику, пер. с англ., т. 1, М., 1960, §04.

М. М. Новосёлов.

Сузани

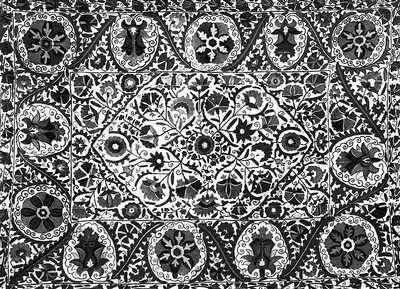

Сузани',сюзане, вышитое декоративное панно из белой (реже цветной) хлопчатобумажной ткани или шёлка, распространённое у народов Таджикистана и Узбекистана как элемент украшения интерьера. Характерные узоры С. — розетки, цветочные мотивы, изображения птиц, древние магические символы.

Сузани из Китабского района Узбекской ССР. 19 в.

Сузгунская культура

Сузгу'нская культу'ра, одна из локальных археологических культур эпохи бронзы (2-я половина 2-го тысячелетия до н. э.) в лесной зоне Западной Сибири. Изучена слабо. Названа по жертвенному месту в урочище Сузгун близ Тобольска. Характерны крупные плоскодонные сосуды со сплошной орнаментацией (с разбивкой на горизонтальные зоны). Памятники С. к. локализованы в Тобольском Прииртышье, но отдельные находки керамики известны и в более северных районах Приобья, вплоть до Тазовской губы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: