БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ФИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ФИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Являясь одним из факторов иммунитета растений, Ф. играют важную роль во взаимоотношениях между организмами, составляющими биогеоценозы. Один гектар соснового бора выделяет в атмосферу за сутки около 5 кг летучих Ф., можжевелового леса – около 30 кг, снижая количество микрофлоры в воздухе. Поэтому в хвойных лесах (особенно в молодом сосновом бору), вне зависимости от географической широты и близости населённых пунктов, воздух практически стерилен (содержит лишь около 200–300 бактериальных клеток на 1 м 3) , что представляет интерес для гигиенистов, курортологов, специалистов по озеленению городов и др. Установлено, что растения одного вида тормозят или, наоборот, стимулируют прорастание пыльцы, рост и развитие растений др. видов. Например, Ф. житняка и овса стимулируют прорастание пыльцы люцерны, а Ф. тимофеевки угнетают этот процесс. Открытие этих свойств Ф. повлияло на возникновение исследования в области аллелопатии.

Антимикробные свойства Ф. обусловили большое число исследований по использованию их в медицине, ветеринарии, защите растений, при хранении плодов и овощей, в пищевой промышленности и др. областях практики.

В медицинской практике применяют препараты лука, чеснока, хрена, зверобоя пронзеннолистного (препарат иманин) и др. растений, содержащих Ф., для лечения гнойных ран, трофических язв, трихомонадного кольпита и др. Ф. ряда растений стимулируют также двигательную и секреторную активность желудочно-кишечного тракта, сердечную деятельность.

Лит.: Токин Б. П., Фитонциды, 2 изд., М., 1951; Фитонциды, их роль в природе, Л., 1957; Вердеревский Д. Д., Иммунитет растений к паразитарным болезням, М., 1959; Фитонциды, их биологическая роль и значение для медицины и народного хозяйства. К., 1967; Зелепуха С. И., Антимикробные свойства растений, употребляемых в пищу, К., 1973; Токин Б. П., Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах, 2 изд., Л., 1974; Фитонциды. Эксперимент. Исследования, вопросы теории и практики, К., 1975.

Б. П. Токин.

Фитоонкология

Фитоонколо'гия(от фито... и онкология ) , раздел фитопатологии, изучающий патологические новообразования у растений (фитобластомы). Термин «Ф.» предложен сов. учёным В. Л. Рыжковым в 1960. Сходство клеток растений и животных по строению и механизму деления, во многом одинаковые причины развития у них опухолей и отсутствие у растений эндокринной, нервной, кровеносной и лимфатической систем, функционирование которых затрудняет анализ процессов возникновения опухолей у животных, позволяет использовать новообразования у растений в качестве удобных моделей для изучения общих закономерностей опухолевого роста. Важнейшие методы Ф. – искусственное заражение растений возбудителями патологического роста, индукция патологического роста с помощью соединений с бластомогенной активностью, культивирование изолированных органов, тканей и клеток фитобластом на искусственных питательных средах, трансплантация и др. Основные проблемы современной Ф.: выяснение путей и закономерностей опухолевого преобразования клеток и тканей, возникновения как автономного патологического роста, так и причин отсутствия автономности; изучение роли чужеродных информационных макромолекул в патологическом росте; установление путей защиты клеток и тканей в процессе их функционирования от воздействия агентов с канцерогенной активностью; анализ возможностей возврата патологически преобразованных клеток и тканей в нормальное состояние; выявление и сравнительное изучение опухолевых признаков, возникающих у растительных организмов, по сравнению с опухолевыми признаками животных организмов и человека. См. также ст. Галлы, Опухоли.

Лит.: Рыжков В. Л., Фитоонкология, «Природа», 1960, №7; Слепян Э. И., Патологические новообразования и их возбудители у растений, Л., 1973; Проблемы онкологии и тератологии растений, Л., 1975; Rathsack R., Brucker W., Der Pflanzenkrebs, Wittenberg – Lutherstadt, 1961; Mani M. S., The ecology of plant galls, The Hague, 1964 (Monographiae biologiae); Manigault P., Transformations tumorales, P., 1968.

Э. И. Слепян.

Опухоли у растений: новообразования на стеблях кукурузы, вызываемые грибом Ustilago maydis.

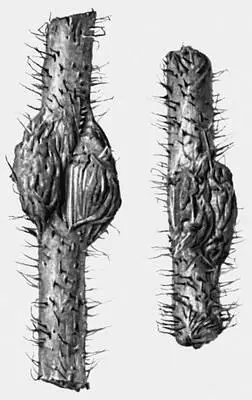

Опухоли у растений: галлы на стебле малины, вызываемые галлицей Lasioptera rubi.

Опухоли у растений: корончатые галлы на корнях яблони, вызываемые бактерией Agrobacterium tumefaciens.

Опухоли у растений: галлы на листе винограда, вызываемые тлей виноградной филлоксерой Viteus vitifolii.

Опухоли у растений: галл ракового типа на ветви пихты, вызываемый грибом Melampsorella caryophyllacearum.

Опухоли у растений: генетические опухоли у редиса.

Опухоли у растений: галлы на листе ивы ломкой, вызываемые пилильщиком Pontania proxima.

Опухоли у растений: галлы на листе дуба черешчатого, вызываемые орехотворкой Cynips quercusfolii.

Фитопатология

Фитопатоло'гия( от фито... и патология ) , наука о болезнях растений, средствах и методах их профилактики и ликвидации. Подразделяется на общую и частную. Общая Ф. изучает возбудителей болезней, причины и условия их возникновения, закономерности развития и распространения, особенно массовых вспышек ( эпифитотий ) , анатомо-физиологические нарушения в заболевших организмах, вопросы иммунитета и карантина растений, разрабатывает прогнозы появления болезней, средства и методы защиты растений; включает также учение об уродствах. К частной, или специальной, Ф. относят с.-х. Ф., которая исследует болезни с.-х. культур; лесную Ф. – раздел о болезнях деревьев и кустарников, о разрушениях мёртвой древесины; Ф. декоративных растений. Ф. использует достижения анатомии и физиологии растений, микробиологии, микологии, генетики, селекции, растениеводства, химии, физики и др. наук. Результаты фитопатологических исследований являются теоретическим обоснованием для построения систем защиты растений от болезней, имеющих особенно большое практическое значение в сельском хозяйстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: