БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФЛ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ФЛ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФЛ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ФЛ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ф. э. в электровакуумных и ионных приборах связаны главным образом со случайным характером электронной эмиссии с катода ( дробовой шум ) . Интенсивность дробовых Ф. э. практически постоянна для частот (10 8 гц и зависит от присутствия остаточных ионов и величины объёмного заряда (см. Дробовой эффект ) . Дополнительные источники Ф. э. в этих приборах – вторичная электронная эмиссия с анода и сеток электронных ламп, динодов фотоэлектронных умножителей и т.п., а также случайное перераспределение тока между электродами. В электровакуумных и ионных приборах наблюдаются также медленные Ф. э., связанные с различными процессами на катоде (см. Фликкер-эффект ) . В газоразрядных приборах низкого давления Ф. э. возникают из-за теплового движения электронов.

В полупроводниковых приборах Ф. э. обусловлены случайным характером процессов генерации и рекомбинации электронов и дырок (генерационно-рекомбинационный шум) и диффузии носителей заряда (диффузионный шум). Оба процесса дают вклад как в тепловой, так и в дробовой шумы полупроводниковых приборов. Частотный спектр этих Ф. э. определяется временами жизни и дрейфа носителей. В полупроводниковых приборах наблюдаются также Ф. э., обусловленные «улавливанием» электронов и дырок дефектами кристаллической структуры (см. Дефекты в кристаллах, Полупроводники ) .

В приборах, работающих на принципе вынужденного излучения ( мазеры и др.), проявляются шумы спонтанной эмиссии, обусловленные квантовым характером электромагнитного излучения.

Технические Ф. э. связаны с температурными изменениями параметров цепей и их старением, нестабильностью источников питания, с помехами от промышленных установок, вибрацией и толчками, с нарушениями электрических контактов и т.п.

Ф. э. в генераторах электрических колебаний вызывают модуляцию амплитуды и частоты колебаний (см. Модуляция колебаний ) , что приводит к появлению непрерывного частотного спектра колебаний или к уширению спектральной линии генерируемых колебаний, составляющему величину 10 -7–10 -12от несущей частоты.

Ф. э. приводят к появлению ложных сигналов – шумов на выходе усилителей электрических сигналов, ограничивают их чувствительность и помехоустойчивость, уменьшают стабильность генераторов и устойчивость систем автоматического регулирования и т.д.

Лит.: Власов В. Ф., Электронные и ионные приборы, 3 изд., М., 1960, гл. 13; Бонч-Бруевич А. М., Радиоэлектроника в экспериментальной физике, М., 1966; Левин М. Л., Рытов С. М., Теория равновесных тепловых флуктуаций в электродинамике, М., 1967; Малахов А. Н., Флуктуации в автоколебательных системах, М., 1968; Ван дер Зил А., Шум, пер. с англ., М., 1973.

И. Т. Трофименко.

Флуктуационная гипотеза

Флуктуацио'нная гипо'теза,космологическая гипотеза Л. Больцмана, согласно которой весь наблюдаемый звёздный мир, включая Солнечную систему, является одной из грандиозных флуктуаций во Вселенной, находящейся в целом в состоянии термодинамического равновесия ( «тепловой смерти» Вселенной ). Распространение второго начала термодинамики на системы космологического масштабов приводило к выводу о неизбежности для этих систем, а в конечном счёте и для всей Вселенной, конечного состояния термодинамического равновесия (максимума энтропии ) , при котором невозможны какие бы то ни было макроскопические изменения и движения, существование организованных структур любой природы. В то же время наблюдаемая нами часть Вселенной далека от такого состояния. В качестве возможного объяснения этого противоречия (парадокса) и была предложена Ф. г. (80-е гг. 19 в.). В рамках статистической термодинамики существование неравновесных подсистем в равновесной системе возможно, хотя и мало вероятно. Согласно же Ф. г., в равновесной Вселенной, если она достаточно велика, должны возникать не только малые, но и грандиозные (и тем более маловероятные) флуктуации.

Ф. г. была наиболее выдающейся попыткой преодолеть упомянутый парадокс в рамках классической (дорелятивистской) физики и космологии. Однако, сточки зрения физики, вероятность флуктуации нужных масштабов настолько мала, а время ожидания её появления настолько велико, что различие между понятиями «маловероятно» и «невозможно» становится, в сущности, формальным. С мировоззренческой точки зрения представляется неудовлетворительным, что существование жизни (и вообще организованных структур) оказывается почти чудом, и, т. о., парадокс тепловой смерти, по сути дела, не устраняется, а всего лишь смягчается. Как и другие космологические парадоксы, этот парадокс вообще не мог быть последовательно преодолен в рамках классической физической картины мира: к явлениям космологического масштаба применима не классическая, а релятивистская физика (в частности, релятивистская термодинамика). Английский физик Р. Толмен показал (1928), что учёт тяготения ведёт к выводу, неожиданному с точки зрения классической термодинамики: энтропия системы может расти безгранично, не достигая какого-либо конечного состояния с максимальной энтропией. См. также Космология.

Лит.: Больцман Л., Статьи и речи, М., 1970; Толмен Р., Относительность, термодинамика и космология, пер. с англ., М., 1974; Зельдорич Я. Б., Новиков И. Д., Строение и эволюция Вселенной, М., 1975.

Г. И. Наан.

Флуоресцеин

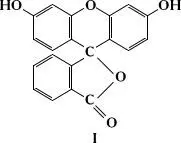

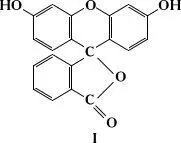

Флуоресцеи'н,диоксифлуоран, жёлтые кристаллы, плохо растворимые в воде, лучше – в спирте и водных щелочах, t пл314–316 °С (с разложением); в водных растворах существует в виде смеси (1: 1) бензоидной (1) и хиноидной форм и обладает сильной жёлто-зелёной флуоресценцией (отсюда и название).

Ф. относится к группе триарилметановых (ксантеновых) красителей; окрашивает в жёлтый цвет шёлк и шерсть. Однако в текстильной промышленности его не применяют вследствие малой прочности выкрасок. Ф. используют для изучения путей следования подземных вод, его динатриевую соль (уранин) – как компонент флуоресцирующих составов, изотиоцианатные производные Ф. – в качестве биологических красок для определения антигенов и антител. Практическое значение имеют также некоторые галогензамещённые Ф., например эозины. Получают Ф. конденсацией фталевого ангидрида с резорцином.

Флуоресцеин.

Флуоресцентная микроскопия

Интервал:

Закладка: