БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФЛ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ФЛ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФЛ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ФЛ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

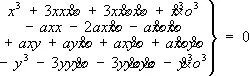

x 3 – axx + аху – y 3= 0.

Подставь в него  и

и  вместо х и у, ты получишь

вместо х и у, ты получишь

Но по предположению x 3 – axx + аху – y 3= 0. Поэтому вычеркни эти члены, а остальные раздели на о. При этом останется

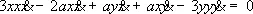

Но так как мы предположили о бесконечно малой величиной, для того чтобы она могла выражать моменты величин, то те члены, которые на неё умножены, можно считать за ничто в сравнении с другими. Поэтому я ими пренебрегаю, и остаётся

Об обратной задаче Ф. и., обосновании Ф. и. и его истории см. в ст. Ньютон И. и Дифференциальное исчисление .

Ф. и., как особый вид дифференциального и интегрального исчисления со своеобразной символикой, развивалось только в работах английских математиков. В конце 17 – начале 18 вв. оно было вытеснено дифференциальным исчислением с символикой, более удобной и потому чаще употребляемой. Символы, принятые в Ф. и., частично сохранились в механике и в векторном анализе.

Лит.: Ньютон И., Математические работы, пер. с лат., М. – Л., 1937; его же, Математические начала натуральной философии, пер. с лат., М. – Л., 1936; Цейтен Г. Г., История математики в XVI и XVII веках, пер. с нем., 2 изд., М. – Л., 1938; Колмогорова. Н., Ньютон и современное математическое мышление, в кн.: Московский университет – памяти Исаака Ньютона. 1643–1943, М., 1946; Cajori F., A history of the conceptions of limits and fluxions in Great Britain, from Newton, to Woodhouse, Chi. – L., 1919.

Флюксметр

Флюксме'тр(от лат. fluxus – течение и ...метр ) , веберметр, прибор для измерения магнитных потоков. Наиболее распространены Ф. магнитоэлектрических и фотоэлектрических систем. Магнитоэлектрический Ф. представляет собой измерительный магнитоэлектрический прибор, у которого подвижная часть – лёгкая бескаркасная рамка – находится в равновесии в любом положении (противодействующий вращающий момент очень мал). Отклонение подвижной части Ф. пропорционально изменению потокосцепления ДФ индукционной измерительной катушки, подключенной к зажимам Ф., с измеряемым магнитным потоком: D Ф = ( C / W )(a 2– a 1), где W – число витков измерительной катушки, С – постоянная Ф. ( вб/ дел), a 1и a 2– начальное и конечное положения стрелки прибора в делениях его шкалы.

Потокосцеплениеизменяется при включении (выключении) измеряемого магнитного поля (соленоида, электромагнита и т.п.) или при изменении положения измерительной катушки в магнитном поле. В отличие от баллистического гальванометра, показания Ф. в определённых пределах не зависят от времени изменения магнитного потока (до нескольких сек ) и от сопротивления внешней цепи. Так, наиболее распространённые в СССР типы Ф. М 19 и М 119 при сопротивлении внешней цепи до 8,0 ом сохраняют свой класс точности.

Фотоэлектрический Ф. представляет собой магнитоэлектрический гальванометр с зеркальцем на подвижной рамке, к которой подключается измерительная катушка. Световой зайчик, отражённый от зеркальца, освещает два одинаковых включенных встречно фотоэлемента. При нейтральном положении рамки токи фотоэлементов компенсируются. При повороте рамки гальванометра (из-за появления эдс в измерительной катушке) компенсация нарушается и возникающее напряжение, связанное с разбалансировкой электрической схемы, подаётся на вход усилителя. В усилителе оно компенсируется напряжением обратной связи, пропорциональным току в измерителе ( нулевом приборе и др.). При этом наблюдаемое изменение тока М в измерителе пропорционально изменению потокосцепления: DФ = ( C/W )×D l. Фотоэлектрические компенсационные Ф. обладают более широким частотным диапазоном и более высокой чувствительностью, чем магнитоэлектрические. Например, у микровеберметра Ф. 190 постоянная прибора С = 4×10 -8 вб /дел, этот прибор имеет выход на самописец и может вести запись и регистрацию низкочастотных переменных магнитных потоков.

Лит.: Магнитные измерения, М., 1969; Кифер И. И., Испытания ферромагнитных материалов, 3 изд., М., 1969; Чечурина Е. Н., Приборы для измерения магнитных величин, М., 1969 (Электроизмерит. приборы, в. 13).

И. И. Кифер.

Флюорит

Флюори'т(от лат. fluor – течение), плавиковый шпат, минерал класса фторидов, химического состава CaF 2. Иногда Ca в небольших количествах замещается Y (иттрофлюорит), редкоземельными элементами (TR), Sr, Mn, Na, U. Кристаллизуется в кубической системе, образуя т. н. флюоритовую структуру (см. Структуры кристаллов ) . Кристаллы имеют форму куба, октаэдра и др.; агрегаты сплошные, крупнокристаллические, зернистые, землистые (ратовкит). Твёрдость по минералогической шкале 4, плотность 3180–3200 кг/м 2 , в иттрофлюорите до 3300 кг/м 2 ; температура плавления 1360 °С. Окраска разнообразная (жёлтая, зелёная, фиолетовая и др.), нередко зональная, пятнистая, обусловленная образованием центров окраски. Для Ф. характерна люминесценция под действием ультрафиолетового излучения, обусловленная примесными центрами окраски в сине-фиолетовой области спектра (ионы Eu 2+) и в жёлто-зелёной области (ионы Yb 2+). Наблюдается термолюминесценция, вызванная ионами Mn 2+, TR 3+. Изотропен, обладает малой дисперсией, низким показателем преломления (1,434), прозрачность в диапазоне длин волн 0,0125–10 мкм, что делает Ф. ценным оптическим сырьём.

Ф. – распространённый минерал самого разнообразного генезиса, отлагается в широком температурном интервале, в основном гидротермальный и метасоматический, встречается иногда в осадочных породах (ратовкит). Важный типоморфный минерал генетической минералогии.

Используется в металлургии в качестве флюса; в химической промышленности для получения плавиковой кислоты, криолита; в керамическом производстве для изготовления эмалей, глазури. Служит исходным сырьём для выращивания синтетических кристаллов Ф.; чистые прозрачные бесцветные или слабоокрашенные разновидности Ф. широко используются в оптике для изготовления линз, объективов, телескопов, призм для вакуумных и рентгеновских спектрографов. Активированный TR и U синтетический Ф. – лазерный материал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: