БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ФО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ФО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Принцип действия фотонаборных систем с ЭЛТ основан на воспроизведении знаков, строк (иногда страниц) на экране ЭЛТ и проецировании их на фотоматериал. Эти системы могут быть с т. н. вещественными шрифтоносителями, например «Линстрон» (Великобритания), или с электронным запоминающим устройством, в котором изображения знаков (иногда и рисунков) закодированы в цифровой форме, например «Дигисет» (ФРГ). Последние имеют широкий ассортимент шрифтов и обладают скоростью фотографирования более 1000 знаков в 1 сек. Управление системой с ЭЛТ может осуществляться как от программы, записанной на перфоленту, магнитную ленту и т.п., так и от ЭВМ. Применяются для переработки большого текстового объёма на крупных полиграфических предприятиях или в фотонаборных центрах. Ф. м. получают широкое распространение, т.к. во многих случаях по сравнению с машинами металлического набора значительно ускоряются наборные процессы, обеспечивается высококачественное воспроизведение текста, резко снижается потребность в дефицитных типографских сплавах и т.д. Ф. м. применяются для изготовления печатных форм для офсетной, глубокой и высокой печати.

Лит.: Молин А. Я., Фотонабор, М,, 1972; Петрокас Л. В., Шнееров Л. А., Машины наборного производства, М., 1973,

Н. Н. Полянский.

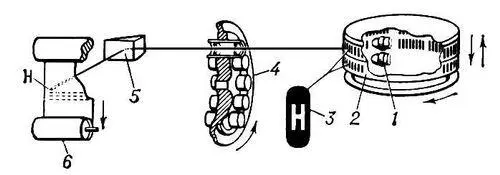

Упрощенная оптическая схема фотонаборной машины «Фотон» (Великобритания): 1 — импульсная лампа; 2 — шрифтоноситель; 3 — знак шрифтоносителя; 4 — диск с объективами; 5 — зеркало; 6 — фотоматериал.

Фотонастия

Фотонасти'я(от фото... и настии ) , движение органов растений (листьев, лепестков) под влиянием ненаправленного (в отличие от фототропизма ) и пространственно равномерного освещения (например, раскрывание и закрывание венчиков цветков и цветочных корзинок). Ф. происходит или вследствие ускорения роста, или вследствие изменения тургора клеток одной стороны органа. Часто Ф. зависит от комбинированного влияния освещения и температуры; если при этом движения органов связаны со сменой дня и ночи, то их называют никтинастическими (см. Никтинастии ) .

Фотонный ракетный двигатель

Фото'нный раке'тный дви'гатель,гипотетический ракетный двигатель, тяга которого создаётся направленным истечением фотонов.

Фотопериодизм

Фотопериоди'зм(от фото... и период ) , реакция организмов на суточный ритм лучистой энергии, т. е. на соотношение светлого и тёмного периодов суток. Ф. присущ растениям и животным и проявляется в разнообразных процессах жизнедеятельности.

Ф. у растений– способность перехода от развития и роста вегетативных органов растений к формированию репродуктивных, к зацветанию под влиянием фотопериодов. Термин «Ф.» предложили в 1920 амер. учёные У. Гарнер и Г. Аллард, открывшие это явление.

По характеру фотопериодические реакции зацветания растения делятся на: нейтральные, не обладающие фотопериодической чувствительностью и зацветающие почти одновременно при любой длине дня (конские бобы, гречиха); короткодневные, развитие которых замедляется при длине дня более 10–12 ч (просо, кукуруза, перилла и др.); длиннодневные, развитие которых идёт наиболее интенсивно при 24-часовом освещении и замедляется при укорочении дня (пшеница, салат, горчица и др.); промежуточные (стенофотопериодические), зацветающие при средней длине дня (например, тропические растения Micania scandens, Tephrosia Candida) и не зацветающие ни на коротком (менее 10 ч ) , ни на длинном (более 16 ч ) дне; крайнедневные (амфифотопериодические), зацветающие как на коротком (менее 10 ч ) , так и на длинном (более 16 ч ) дне (Madia elegans, Setaria verticillata); коротко-длиннодневные (например, Scabiosa succisa), быстро зацветающие при выращивании их вначале на коротком, а затем на длинном дне; длинно-короткодневные (например, Cestrum nosturnum), быстро зацветающие при выращивании их на длинном дне, а затем на коротком. Принадлежность растений к той или иной группе зависит от их географического происхождения и распространения: растения короткого дня произрастают в тропических и субтропических областях, растения длинного дня – главным образом в умеренных и сев. широтах. Это указывает на приспособительный характер фотопериодической реакции не только к длине дня как экологическому фактору, но и ко всему комплексу внешних условий. Ф. – своеобразные часы, синхронизирующие ритм онтогенеза с сезонным ритмом. Например, растения короткого дня приспособились к жизни в условиях жаркого и сухого лета субтропиков или, наоборот, к условиям периодических проливных дождей и при более длинном дне в эти сезоны не цветут и не плодоносят.

Восприятие фотопериодических условий осуществляется рядом пигментных систем (например, фитохромом ) листьев, в которых при изменении обмена веществ образуются фитогормоны и меняется баланс между стимуляторами и ингибиторами цветения. При передвижении продуктов фотосинтеза в верхушки стеблей и стеблевые почки создаётся возможность образования цветочных зачатков. Т. о., Ф. процесса зацветания разграничивается на листовую и стеблевую фазы. Природу процессов, лежащих в основе явлений Ф. зацветания, по-видимому, надо искать в соотношениях трофических и гормональных факторов, т. е. по взаимосвязи процессов фотосинтеза и дыхания с последующими специфическими процессами, происходящими на свету или в темноте, ведущими к биосинтезу конечных продуктов, обусловливающих репродуктивное развитие. Ф., влияя на ростовые процессы, на скорость развития, на соотношение этих процессов, влияет тем самым на морфогенез (образование клубней, луковиц, корнеплодов, на форму стеблей и листьев и т.д.), на физиологические особенности – устойчивость к морозу и засухе, к заболеваниям, состояние покоя у растений. Регуляция процессов роста и развития с помощью Ф. используется в практике селекции и семеноводства, овощеводства и цветоводства.

Лит.: Самыгин Г. А., Фотопериодизм растений, «Тр. института физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН СССР», 1946, т.3, в. 2; Клешнин А. Ф., Растение и свет, М., 1954; Мошков В. С., Фотопериодизм растений, Л. – М., 1961; Разумов В. И., Среда и развитие растений, 2 изд., Л. – М., 1961; Чайлахян М. Х., Факторы генеративного развития растений, М., 1964; Аксенова Н. П., Баврина Т. В., Константинова Т. Н., Цветение и его фотопериодическая регуляция, М., 1973; Шульгин И. А., Растение и солнце, Л., 1973.

И. А. Шульгин.

Ф. у животных.Способность реагировать на изменение продолжительности дня и ночи в суточном цикле присуща многим группам животных: насекомым, клещам, рыбам, птицам, млекопитающим и др. Фотопериодические реакции животных контролируют наступление и прекращение брачного периода, плодовитость, осенние и весенние линьки, переход к зимней спячке, чередование обоеполых и партеногенетических поколений, миграции, развитие (активное или с диапаузой) и др. сезонные приспособительные явления. Особенности фотопериодических реакций определяются наследственностью и поддаются селекции. Физиологические и биохимические основы Ф. во многом неясны. Предполагают, что они осуществляются путём сложной цепи нервнорефлекторных и гормональных реакций. Почти несомненно, что Ф. связан с биологическими ритмами (циркадными). Познание механизмов Ф. позволит прогнозировать фенологию, динамику численности насекомых в природе, разводить полезных насекомых-энтомофагов, управлять развитием животных при их промышленном разведении (искусственное продление дня в осенне-зимний период, стимулирующее яйцекладку у птиц, используется в птицеводстве).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: