Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 1

- Название:Урбанистика. часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9739-0148-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 1 краткое содержание

Город, существующий тысячи лет, создавали и осмысляли, всегда осмысляли и всегда переделывали заново. Но особенную напряженность этот процесс приобрел в последние полтораста лет, когда города начали распухать на дрожжах индустриализации. В этом году впервые в истории человечества численность городского населения в мире уже сравнялась с численностью сельских жителей. В европейских странах, включая Россию, доля городского населения превышает три четверти и продолжает расти. Растет и исход населения из городов, где условия жизни становятся все труднее, в пригороды, где, однако, эти условия тоже стремительно осложняются. Автор книги предпринял попытку в сжатом виде изложить опыт удач и опыт провалов в различных подходах к стратегии развития городов, накопленный за полтора века.

Книга, свободная от академической усложненности, адресована всем, кто хочет узнать, что происходило и происходит с городами, в которых мы живем, и чего можно ожидать от ближайшего будущего в организации городской жизни.

Урбанистика. часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если попытки формирования особых экономических зон исследовательского характера, предпринятые у нас по инициативе Министерства экономического развития, вызывают все большие сомнения, и в ряде случаев они могут выродиться в простое строительство новых коттеджных поселков, то маленький наукоград Кольцово, о котором мы только что говорили, в принципе имеет шанс развиваться по сингапурской модели. Имеет – если, конечно, начатый в Кольцово процесс будет сколько-нибудь поддержан.

Средний город

То, что мы теперь именуем средним городом, совсем еще недавно, до середины XIX в. было городом крупным, даже сверхкрупным. В Венеции XVI в. был достигнут максимум роста – 183 тыс. жителей в 1563 г., после чего начался спад (сейчас на той же территории только 140 тыс., не считая туристов, разумеется). Только к концу прошлого века урбанисты-историки, свободные от предрассудков архитекторов-концептуалистов, которые себя лишь считали истинными функционалистами, вполне осознали, что та Венеция достигла едва ли не идеального состояния функциональности своей организации.

Уже к 1500 г. вполне сформировался двойной центр города: политический – площадь Св. Марка, и деловой – у моста Риальто. Соединенный двумя путями – улицей и каналом – этот двойной центр позднее обновил фланкирующие его здания, но сама его структура сложилась раз и навсегда, совершенствуясь после каждого пожара. Так, в 1514 г. зона Риальто приобрела в плане рисунок трех квадратов, вложенных один в другой: в центре банкиры, менялы и ювелиры, затем четыре внутренние улицы-аркады для торговли тканями и внешние аркады – для торговли съестным. Упорядоченность распространялась не только на костюм, цвет и мода которого зависела от ранга венецианской знати, но даже на звуковой ряд. Один колокол сзывал на еженедельные собрания Большого Совета, второй, тоном выше – собрания Сената, третий предупреждал о начале заседаний, а колокол самого высокого тона приглашал на публичную казнь осужденных. Карнавал служил клапаном для страстей, таившихся под пологом порядка, тогда как самоуправляемые сообщества, именуемые «школами», сформированные по церковным приходам, разряжали социальное напряжение, так как знать не имела права избираться на публичные должности в «школах».

Венецианский Арсенал был крупнейшим производственным комбинатом давней Европы – там трудились 16 тыс. человек, и классовых конфликтов удавалось избегать за счет регулирования заработной платы и цены хлеба. Уже к концу XVI в. в Венеции возникают дома с казенными квартирами для государственных служащих: с двухъярусными квартирами, разделенными внутренним двором, так чтобы запахи кухни не попадали в комнаты. До конца XVIII в. зернохранилище, четыре массивных корпуса которого, связанные с водой аркадами, занимали такой же объем, как собор Св. Марка. Город, целиком застроивший главные острова по обе стороны Большого канала (первые этажи дворцов, к ступеням которого приставали барки, использовались как склады товаров), был расчленен на функциональные и этнические зоны, формировавшие собственные «школы», и напряжение между ними периодически разряжалось периодическими драками на мостах через каналы, вошедшими в правило. Север города был занят ткачами шелковых (выходцы из города Лукки) и льняных тканей, шерстяные ткани вырабатывались к западу от Большого канала. Рыбаки заняли южный берег. Рядом с ними размещались славяне с Балкан, образовавшие ядро армии и флота Венеции.

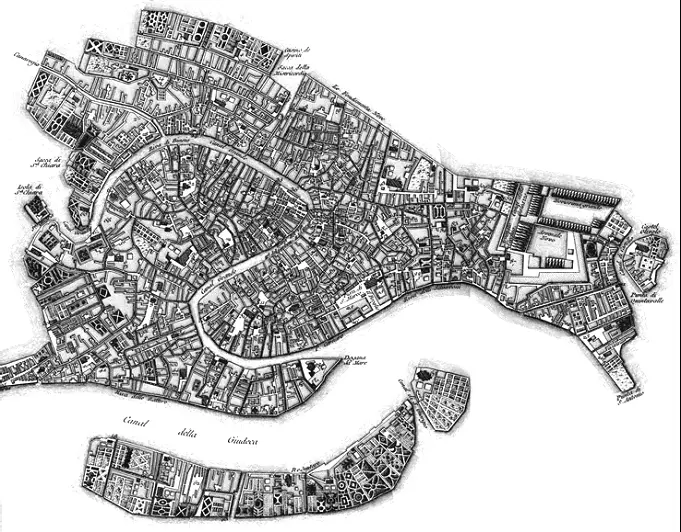

С тех пор, как города научились изображать в виде точных планов, и эти гравированные на меди планы получили распространение, всякий мог заметить: извивы Большого Канала делят главный остров Венеции так, что возникает рисунок двух рыб, пожирающих одна другую. Статуи кондотьеров напоминают о былой мощи города.

Выходцы из Милана были в основном кузнецами и менялами, а их «школа» располагалась вблизи квартала Риальто. Албанцы торговали шерстью и оливковым маслом. Евреи образовали замкнутое сообщество уже к началу XVI в., но это не было гетто, какие потом возникли в Праге. Немцы, торговавшие железом, сформировали собственное обширное подворье.

Рабочие Арсенала населяли многочисленные ряды таунхаусов, а ремесленники – сходные ряды, на первом этаже которых размещались мастерские (позже лавки). Добавим к этому госпитали и богадельни для ветеранов, отлаженную систему доставки пресной воды с материка и сбора дождевой воды в подземных цистернах, и остается признать, что Венецией было достигнуто почти идеальное (если не считать проблемы канализации) качество городской среды.

С середины XVIII в. начался спад качества. Перерастание ряда малых городов в средние за счет роста производства осуществлялось за счет увеличения плотности застройки – сады и огороды были застроены, прежние скотопрогонные пути превратились в улицы-дублеры, старые общественные центры становились тесны. В целом средний город был уже порождением промышленной революции. Во Франции таким стал Лион, где, после революционного террора, уже на новой основе (паровые машины) возобновился рост, и к середине столетия насчитывалось свыше 60 тыс. ткацких станков. В Англии эту позицию занял Манчестер, стремительный рост которого начался с массовым импортом американского хлопка, и город за полвека буквально проскочил размерность среднего города – с 1774 г. по 1831 его население выросло с 41 тыс. жителей до 270 тыс.

Дикая стадия раннего капитализма – суровая реальность. Если силуэт крупных торговых центров, вроде Лондона или Амстердама, был организован куполами и шпилями церквей и публичных зданий, то в Манчестере количество фабричных труб во много раз превысило количество колоколен, а рядом с шести– и восьмиэтажными заводскими корпусами жилые дома казались ничтожно маленькими. По качеству среды Манчестер первой половины XIX в. соответствовал Флоренции или Генту 30-ых годов XIV века: нищета, болезни, свиньи, роющиеся в грязи на боковых улочках. У Манчестера было идеальное соединение с морским портом и достаточно воды для крупномасштабного производства, но этот город, изрезанный каналами, как Амстердам, к 1840 г. уже был связан со всей страной шестью железнодорожными линиями. Фабрики перешли на водопроводное снабжение, сбрасывая сточные воды в каналы, а река Эрк была описана Фридрихом Энгельсом в 1845 г. как «узкий, угольно-черный, вонючий канал… а в засушливую погоду – это длинная цепь омерзительных черно-зеленых луж, озера слизи, из глубины которой постоянно появляются пузыри дурно пахнущего газа, вонь которого невыносима даже если встать на мосту, который поднимается над рекой на сорок или пятьдесят футов…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: