Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 1

- Название:Урбанистика. часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9739-0148-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 1 краткое содержание

Город, существующий тысячи лет, создавали и осмысляли, всегда осмысляли и всегда переделывали заново. Но особенную напряженность этот процесс приобрел в последние полтораста лет, когда города начали распухать на дрожжах индустриализации. В этом году впервые в истории человечества численность городского населения в мире уже сравнялась с численностью сельских жителей. В европейских странах, включая Россию, доля городского населения превышает три четверти и продолжает расти. Растет и исход населения из городов, где условия жизни становятся все труднее, в пригороды, где, однако, эти условия тоже стремительно осложняются. Автор книги предпринял попытку в сжатом виде изложить опыт удач и опыт провалов в различных подходах к стратегии развития городов, накопленный за полтора века.

Книга, свободная от академической усложненности, адресована всем, кто хочет узнать, что происходило и происходит с городами, в которых мы живем, и чего можно ожидать от ближайшего будущего в организации городской жизни.

Урбанистика. часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В обоих случаях, как и во множестве аналогичных, мы имеем дело с четкостью порядка пространственной организации совместного проживания, хотя здесь нет и следа абстрактного геометрического порядка. Уже из этого следует, что мы имеем дело с системой, но системой, ещелишенной единого центра воли – ни единого святилища, ни постройки, которую можно было бы идентифицировать как жилище вождя, здесь не обнаружено.

Как только такие центры власти появляются, возникает и геометрический порядок.

Классика

Квадрат и крест – простейшие геометрические фигуры, с незапамятных времен сопряженные с представлением о четырех странах света и о четырех стихиях. Не удивительно поэтому, что прямоугольная решетка становится базисной планировочной конструкцией. Античные греки приписывали изобретение сетки улиц математику из Милета Гипподаму, но, разумеется, эта схема применялась давно. Всюду, где возникали государства, где строились города, служившие опорными пунктами государственной власти обширных царств, либо города-государства. В городах-государствах Двуречья мы сталкиваемся с сочетанием обоих начал. Дворцы, храмовые комплексы и дороги для храмовых процессий возводились на прямоугольных ячейках разбивочных сеток, те же сетки прослеживаются в рисунке кварталов, тогда как каждый квартал представлял собой своего рода многоквартирный дом-лабиринт. Необходимость экономить дерево для балок перекрытий породила достаточно остроумное решение: проемы в стенах из кирпича-сырца то заделывали, отделяя помещения, то пробивали заново, если помещения выкупали и присоединяли. Крошечные световые дворики впускали свет внутрь, а плоские кровли служили садами. Вся реконструктивная деятельность, подчиняясь рыночной логике спроса и предложения, не нарушала целостности квартала и была строжайшим образом регламентирована писаными законами.

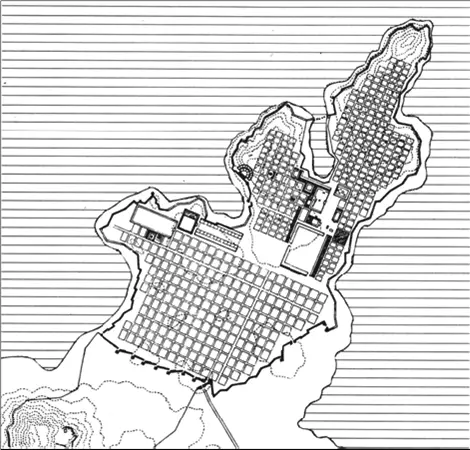

Планировка малоазийского Милета эпохи элленизма – после III в. до н. э. Первичная планировочная схема, приписанная Гипподаму, была сохранена, но размер кварталов новой части города увеличен, тогда как городской центр на перешейке был организован в системе площадей-агор за счет «вынутых» групп кварталов. Сочетание простой сетки улиц и сложно изрезанной береговой линии дает весьма живописынй эффект.

Древний Египет, почти не знавший рыночных отношений, регламентированный традицией и волей фараона, использовал планировочную сетку всегда, отступая нее редко – при строительстве пограничных крепостей в условиях горного рельефа. Такая же сетка применялась при ежегодном межевании полей после разлива Нила, так что не удивительно, что искусство геометрии сложилось именно здесь, и именно из Египта его заимствовали и критяне, и греки.

Уже к VII в. до н. э. греки превратили в стандарт не только саму Гипподамову решетку, нередко нуждавшуюся в сломе и сдвиге из-за горного рельефа, но и кратность размеров квартала и дома. Поскольку у каждого греческого полиса был собственный бог-покровитель, свой календарь, свои меры веса и длины, то и кратность оказывалась своя в Афинах, в Коринфе, в Сиракузах… Единым был только принцип – от века заведенный порядок, согласно которому концентрация усилий и капитала требовалась для публичных сооружений, тогда как жилищу приличествовала скромность. Различие достатка можно было обнаружить только внутри дома, где качество посуды и оружия различалось существенно, хотя и это порицалось ортодоксами, так что создание библиотеки свитков на дому уже осуждалось, и великому драматургу Еврипиду пришлось публично оправдываться такую новацию. Порядок, согласно которому прибыль частного гражданина перекачивалась на удовлетворение публичных нужд, вел к тому, что над казарменным единообразием стен домов, обращенных на улочку маленькими окнами (комнаты освещались через внутренний дворик), поднялись беломраморные портики храмов. Площадь размечалась простейшим образом – это несколько вынутых из решетки кварталов, что получило широкое развитие только в эпоху эллинизма, когда в новых империях осталась лишь тень от былой свободы полисов.

Эпоха эллинизма, сохраняя Гипподамову решетку, привнесла в планировку города новое качество, позднее подхваченное Римом. Теперь в богатых городах главные улицы превращались в протяженные колоннады, выводившие на площади, также окруженные колоннадами. Принцип почти глухого, нейтрального фасада домов сохраняется, но часть домов внутри прямоугольного квартала разрастается в размерах, их внутренние дворики получают свои портики, превращаются в ухоженные сады. В городах меньшего размера улиц-колоннад нет, но углы каждого квартала снабжены водоразборными кранами, а комнаты по первому этажу превращены в лавки, таверны или закусочные на вынос. Внутренние стены домов покрывают фрески, в зависимости от достатка заказчика великолепные или скромные, полы комнат, публичных зданий и даже тротуары покрывают мозаиками. К окруженным портиками форумам обращены теперь храмы, базилики, где шли публичные судебные процессы, и рынки, специализированные по группам товаров.

Набор публичных сооружений достаточно велик: амфитеатры для гладиаторских боев, театр, нередко ипподром, термы мужские и женские, базилики. Крупнейшие города унаследовали от эллинизма создание больших парков развлечений – с каналами, насыпными островами, беседками и павильонами, формируются города-курорты при целебных источниках. Эстетическая организованность городов обретает полноту, задав образцы, которым, после средневековой интермедии, стремились подражать долгие века. Стремились к этому тем более, что от множества построек оставались не только руины, системные раскопки которых начали лишь в XVIII в., но и текстовые описания, которые пробуждали воображение – властителей, и архитекторов. Достаточно напомнить, что два письма Плиния Младшего, в которых он дал детальные описания собственных вилл, были, и по сей день остаются, темой теоретической реконструкции в учебных заданиях хороших архитектурных школ.

Европа, обезлюдевшая и обедневшая после варварских набегов, с трудом осваивала руины римских городов – нередко, как во французском Арле или в ныне тунисском Эль Джеме, в римских амфитеатрах долго умещались целые города. Прибавочный продукт экономики, медленно выходившей из затяжного кризиса, более чем наполовину расходовался на сооружение соборов и замков, и казалось, что идеи планирования городов забыты. Это не так. Во всяком случае, после того, как в 1000 году всеми ожидаемый конец света так и не наступил, Европа будто очнулась от сна, и начался поистине бурный процесс градостроительства. К старым городам прибавляли новые части – их так и именовали повсюду: Новый город. Флоренция приобрела такой новый город, выстроенный аббатством Цистерцианского ордена, славившегося своей ученостью, и это была классическая решетка кварталов. То же происходило с небольшими городами, будь то Губбио или Фано в Италии, или Труа во Франции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: