Кирилл Королев - Ислам классический: энциклопедия

- Название:Ислам классический: энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мидгард

- Год:2005

- ISBN:978-5-699-12091-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Королев - Ислам классический: энциклопедия краткое содержание

Возникший в VII в. нашей эры ислам удивительно быстро распространился по планете. Христианская цивилизация утверждалась на протяжении почти пятнадцати столетий; исламу, чтобы превратиться из веры и образа жизни медицинской общины Мухаммада в мировую религию, понадобилось шесть веков. И утверждался ислам именно и прежде всего как религиозная цивилизация, чему не было прецедентов в человеческой истории: ни зороастрийский Иран, ни христианская Византия не были религиозны в той степени, в какой оказался религиозен исламский социум. Что же такое ислам? Почему он столь притягателен для многих? Каковы его истоки, каковы столпы веры и основания культуры, сформировавшейся под влиянием этой веры? На эти и другие вопросы, связанные с исламом, и предпринимается попытка ответить в этой книге.

Ислам классический: энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мусульманские исследователи полагают, что, изжив эти причины противоречий, ислам способен обрести прежнее единство.

По мнению видного отечественного востоковеда А. А. Игнатенко, раскол в исламе — естественный процесс бытования религии. «Возникновение группировок уместно рассматривать как никогда не прекращавшийся в исламе процесс сектантского деления (ифтирак), результатом которого было и остается возникновение все новых сект (фирак). Раскол на секты и пребывание мусульман в этом состоянии вплоть до Судного дня — одно из важнейших положений Сунны. Этот раскол предсказан в известном хадисе Пророка о 73 сектах, гласящем в наиболее простом варианте: «Раскололись иудеи на 71 секту. И раскололись назреяне [христиане. — Ред. ] на 72 секты. И расколется моя умма на 73 секты».

Есть разные варианты этого хадиса. У ал-Макки в его «Пище для сердец» этот хадис выглядит следующим образом: «Раскололись назреяне на семьдесят две секты. Моя умма добавит к ним одну. Все они [будут гореть] в адском пламени, кроме большинства». У ал-Газали: «Расколется моя община на 73 секты. Все они [будут] в раю, кроме еретиков».

Так или иначе, в хадисе идет речь об обязательном, неизбежном расколе исламской общины на секты. От многих исследователей ускользает глубокий вероучительный смысл этого хадиса в любом его варианте. Кто бы ни провозглашал себя «спасшейся сектой», — окончательный приговор, т. е. квалификация ее в качестве спасшейся, шедшей правильным, истинным путем, принадлежит Богу, а не людям. И до Божественного приговора люди просто не в состоянии определить, какая из сект является спасшейся.

К слову сказать, и провозглашение себя «спасшейся сектой» тоже предсказано в исламской традиции. В «Книге установления» Яхйи ал-Джанавни приведен хадис о 73 сектах, где говорится о расколе и о том, что всем сектам, кроме одной, суждено гореть в аду. Окончание хадиса таково: «И все они станут притязать до Страшного суда на то, что они-то и есть та, одна».

История ислама продолжается. Продолжается и процесс сектантского раскола, обозначаемый словом ифтирак в цитированном выше хадисе Пророка. Это прекрасно понимают исследователи, живущие в странах распространения ислама. Они пытаются учесть нововозникающие секты, исходя именно из того, что ифтирак не прекращается».

Как бы то ни было, исламский раскол является неоспоримым фактом на протяжении почти полутора десятков столетий. И, чтобы уяснить себе его причины, необходимо изложить взгляды противоборствующих сторон.

Кредо суннитов вполне выражено «символом веры» Ахмада ибн Ханбала, который цитировался выше. Он гласит: «Девяносто человек из последователей Пророка, имамы мусульман, ранние имамы и факихи крупных городов пришли к общему мнению о том, что Сунна, завещанная Пророком, заключается в следующем: удовлетворенность решением Бога; подчинение Его повелению; терпеливое перенесение Его решения; исполнение того, что Бог запретил; вера в предопределение Богом добра и зла; отказ от дискуссий и изощренных споров о вере; ритуальное обтирание обуви; борьба за веру под руководством любого имама, будь он благочестив или грешен: вознесение молитвы за умерших мусульман; демонстрация веры словом и делом, каковая увеличивается от послушания и убывает от неповиновения; Коран — Слово Бога, ниспосланное в сердце Пророка Его Мухаммада. Он не сотворен, как бы и с чего бы его ни читали: терпение под властью правителя, справедлив он или нет, мы не выступаем против правителей с оружием в руках, даже если они вершили несправедливость: мы не обвиняем в неверии никого из людей единобожия, даже если они совершили тяжкие грехи; воздержание от упоминания разногласий, случившихся между сподвижниками Пророка; лучшие из людей после Пророка — Абу Бакр, Омар, Осман, Али ибн Аби Талиб, сын дяди Пророка; мольба о ниспослании милости всем сподвижникам посланника Бога, детям, женам и зятьям его.

Такова Сунна, которую они вменили в обязанность и получили. Следовать ей — значит идти по правильному пути. Отказ от нее — заблуждение».

Главное для суннита — следование традиции, то есть точное следование Корану и заповедям Мухаммада. Наиболее ортодоксальными ревнителями традиции среди суннитов считаются ханбалиты — последователи Ибн Ханбала, учившего, что истинно верующий не задается досужим вопросом «как?».

Что касается шиитов, их считают сторонниками «нововведений». Направление оформилось, когда перед мусульманской общиной встал вопрос о преемнике Мухаммада: шииты провозгласили своим предстоятелем (имамом) Али ибн АбуТалиба и отказывали в законности трем первым халифам — ведь Божественная благодать, которой был осенен Пророк, может перейти только на его кровных родственников. [83]По замечанию Л. С. Васильева, «в отличие от суннитов, для которых Мухаммад был высшим Божественным символом, осуществлявшим непосредственную связь правоверных с Аллахом, шииты воспринимали Пророка прежде всего как отмеченную Аллахом личность, наделенную сакральной благодатью и в силу этого призванную не только управлять, но и передать эту благодать своим потомкам. Вдобавок для шиитов была важна святость не только Мухаммада, но и Али, чей авторитет базировался как на родственной близости к Пророку, так и на личных качествах, благодаря которым наследственная благодать, выпавшая на долю потомков Мухаммада и Али, становилась еще более весомой и неопровержимой». Некоторые шиитские секты, в нарушение заветов Корана и устоев веры, доходили до прямого обожествления Али. Прежде всего это относится к гулатам.

.

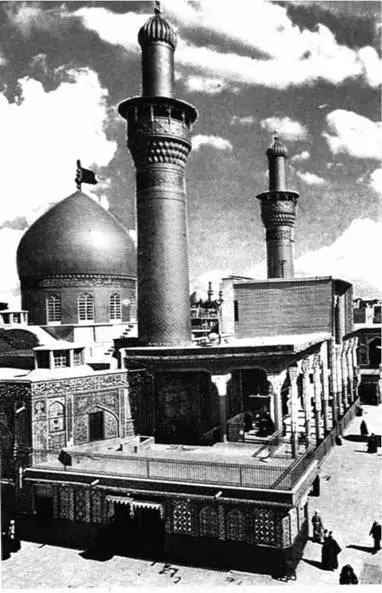

Мечеть Хусайна в Кербеле, Ирак.

После смерти Али имамами шиитской уммы стали его сыновья Хасан и Хусайн. С гибелью последнего Божественная благодать, по воззрениям шиитов, перенеслась на побочного сына Али Мухаммада ибн ал-Ханафию, которого стали называть Махди («ведомый верным путем»). Постепенно в шиизме сложилось учение об имамах, с различными толкованиями которого связан раскол уже среди самих шиитов.

Этот раскол связан с именем одного из Алидов (потомков Али ибн Абу Талиба), Джафара ас-Садика, у которого было три сына — Исмаил, Абдаллах и Муса. По учению шиитов-семиричников, иначе исмаилитов, Исмаил был шестым имамом, седьмым же считается его сын Мухаммад, скрытый халиф (самит) . [84]

Шииты-двунадесятники, или имамиты, насчитывают двенадцать имамов, из которых Муса ибн Джафар — седьмой, а сын одиннадцатого имама, Хасана ал-Аскари, признается «тайным сыном», он скрывается от врагов и вернется в конце времен, чтобы восстановить справедливость.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: