Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В эпоху романтизма живописцы обращаются к драматическим событиям, ярко проявляющим человеческие качества персонажей, заставляющим зрителя сопереживать героям картины (Т. Жерико . «Плот “Медузы”», 1818-19; Э. Делакруа . «Резня на острове Хиос», 1826). Во второй пол. 19 в. многие мастера стремились к реалистической трактовке событий. А. Менцель с 1849 г. пишет серию из 11 картин, представляющую эпоху Фридриха Великого.

А. П. Лосенко. «Владимир и Рогнеда». 1770 г. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

В России историческая картина появилась во второй пол. 18 в. и в соответствии с классицистическими воззрениями эпохи заняла ведущее место в системе жанров живописи. Основоположником исторического жанра был А. П. Лосенко . Картина «Владимир и Рогнеда» (1770) представляет сюжет из русской истории как сцену из исторической пьесы; жесты и позы героев подчёркнуто патетичны и выразительны; художник изъясняется высоким языком трагедии. «Прощание Гектора с Андромахой» (1773) на сюжет «Илиады» Гомера представляет идеального с точки зрения классицизма героя, ставящего общественное служение выше личных чувств.

В. М. Васнецов. «После побоища Игоря Святославича с половцами». 1880 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Продолжателями принципов классицистической исторической картины были ученики и последователи Лосенко И. А. Акимов («Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев», 1773), П. И. Соколов («Дедал привязывает крылья Икару», 1777), Г. И. Угрюмов («Торжественный въезд в Псков Александра Невского после одержанной им над немецкими рыцарями победы», 1793-94; «Взятие Казани», «Призвание Михаила Фёдоровича на царство»; обе – не позднее 1800 г.; «Испытание силы Яна Усмаря», 1796-97). В полотнах господствуют приёмы театрализации: преувеличенная экспрессия жестов, сценичность в решении пространства и распределении света.

И. Е. Репин. «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения её в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей её прислуги в 1698 г.». 1879 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В первой пол. 19 в. исторические картины создавали представители академизма А. И. Иванов («Смерть Пелопида», нач. 1800-х гг.; «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 г.», ок. 1810 г.; «Единоборство Мстислава Удалого с косожским князем Редедей», 1812), А. Е. Егоров («Отдых на пути в Египет», 1830-е гг.; «Истязание Спасителя», 1814), В. К. Шебуев («Подвиг купца Иголкина», 1839). В романтическую эпоху были созданы три знаменитых полотна: «Последний день Помпеи» К. П. Брюллова (1830-33), «Медный змий» Ф. А. Бруни (1827-41), «Явление Христа народу» А. А. Иванова (1837-57). Внимание художников привлекают переломные моменты в судьбах человечества. У Брюллова природный катаклизм символически осмысливается как гибель античной цивилизации. Выстроенную по законам классицизма композицию драматизируют романтические эффекты освещения, цветовые контрасты; гибнущие герои проявляют благородство и величие души. А. А. Иванов, напротив, обращается к началу новой эры, к истокам христианского мира, к новому завету человечеству, который приносит Спаситель. Он показывает прекрасный гармоничный мир природы, в котором есть всё для наполненного любовью и милосердием существования. В живописном отношении картина предвосхищает находки пленэрной живописи (см. ст. Пленэр ) второй пол. 19 в. В картине Бруни люди, вызвавшие божий гнев, изображены на пороге жизни и смерти; экспрессия их движений, жестов, поз, эффектность драпировок напоминают приёмы, использованные Брюлловым. Позднее, в творчестве салонных живописцев, эти приёмы превращаются в штампы, широко используемые вплоть до кон. 19 в. (Ф. А. Моллер. «Апостол Иоанн Богослов, проповедующий на острове Патмос во время вакханалий», 1856; Г. И. Семирадский. «Римская оргия блестящих времён цезаризма», 1872, и «Фрина на празднике Посейдона», 1889; С. В. Бакалович. «Гладиаторы перед выходом на арену», 1891; К. Е. Маковский . «Смерть Ивана Грозного», 1888).

В. И. Суриков. «Меншиков в Берёзове». 1883 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

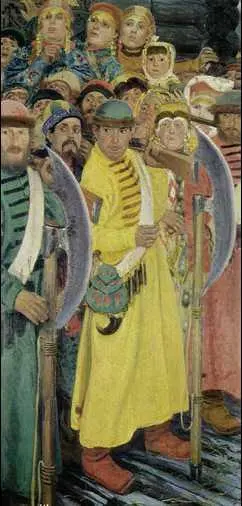

Во второй пол. 19 в. на первый план выходят полотна, в которых отражаются события русской истории. Художники обращаются к изучению документальных свидетельств эпохи, предметов материальной культуры, памятников письменности и искусства. Развитие портретного жанра ведёт к усилению психологизма в исторической живописи (И. Е. Репин . «Царевна Софья Алексеевна…», 1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885). Масштабные эпические полотна, выявляющие яркие, сильные национальные характеры, пишет В. И. Суриков , воссоздавая в своей трилогии трагедию русской истории («Утро стрелецкой казни», 1881; «Меншиков в Берёзове», 1883; «Боярыня Морозова», 1887). Параллельно развивается историко-бытовой жанр в живописи, представители которого стремились погрузить зрителя в атмосферу повседневного быта прошедших эпох, достоверно показать предметы обстановки, костюмы (В. Г. Шварц. «Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие патриарха на осляти», 1865; «Иван Грозный на соколиной охоте», «Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче»; оба – 1868). Историко-бытовое направление получает продолжение в творчестве К. Е. Маковского («Из быта русских бояр конца 17 в.», 1868; «Боярский свадебный пир конца 17 в.», 1885), С. В. Иванова («Приезд иностранцев. 17 в.», 1901), А. П. Рябушкина («Свадебный поезд в Москве. 17 столетие», 1901; «Сидение царя Михаила Фёдоровича с боярами в его государевой комнате», 1893; «Московская улица 17 в. в праздничный день», 1895). В творчестве мастеров из объединения «Мир искусства» сцены роскошного придворного быта 18 в. окрашены нотками щемящей печали (А. Н. Бенуа. «Выход императрицы Екатерины II в Царском Селе», 1909, и «Парад при Павле I», 1907; Е. Е. Лансере. «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе», 1905, и «Корабли времён Петра Великого», 1911; В. А. Серов . «Пётр II и Елизавета Петровна на псовой охоте», 1900).

А. П. Рябушкин. «Едут». 1901 г. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: