Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В. А. Тропинин. «Автопортрет на фоне окна, с видом на Кремль». 1844-46 гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В. А. Тропинин. «Портрет А. С. Пушкина». 1827 г. Всероссийский музей А. С. Пушкина. Г. Пушкин

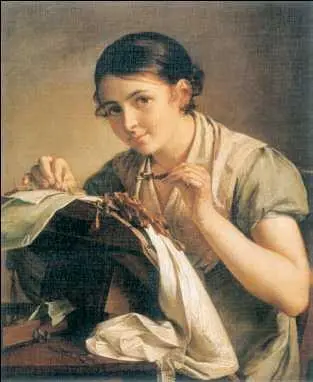

В. А. Тропинин. «Кружевница». 1823 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В. А. Тропинин. «Портрет сына Арсения». Ок. 1818 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В 1820-30-е гг. мастерство Тропинина достигло высшего расцвета. В 1821 г. художник поселился в Москве, в 1823 г. он получил вольную. За «Портрет Е. О. Скотникова» (1821), «Нищего старика» (1823) и ставшую знаменитой «Кружевницу» (1823) Тропинин получил звание «назначенного», а годом позднее был удостоен звания академика АХ. Образ миловидной девушки за рукоделием стал одной из любимых тем художника, который в своих портретах-типах кружевниц, прях, вышивальщиц нашёл идеал мягкой и кроткой красоты. С особой теплотой написаны портреты близких художника – жены (1809 и 1820-е гг.) и сына Арсения (ок. 1818 г. и 1820-е гг.). Свободная живописная манера, эффекты светотени свидетельствуют о романтических веяниях в творчестве Тропинина (портреты Н. И. и И. И. Морковых, 1810-е гг.; А. С. Пушкина, 1827; К. П. Брюллова, 1836). Полнокровная жизненность, внутренняя свобода, яркая индивидуальность натуры и образа мыслей отличает героев т. н. «халатных» портретов, представленных в домашней одежде (К. Г. Равича. 1823; Ф. П. Крашенинникова, 1824; П. Ф. Соколова, 1838).

Тропинин оказал значительное влияние на развитие московской школы живописи. Он был художником-консультантом в Московском художественном классе (позднее – Московское училище живописи, ваяния и зодчества ; 1830-50-е гг.); в 1843 г. был избран почётным членом Московского художественного общества.

ТРУБЕЦКOЙПавел (Паоло) Петрович (1866, Интра, Италия – 1938, Интра-Палланца, Италия), итальянский скульптор русско-американского происхождения; представитель импрессионизма . Систематического образования не получил. В 1884 г. работал в мастерских Дж. Гранди, Д. Баркальи и Э. Баццары в Милане. В 1897-1906 гг. жил и работал в России, куда приехал уже сложившимся мастером. В 1898-1906 гг. преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . Входил в общества «Salon d’Automne», « Мир искусства », был почётным членом Товарищества передвижных художественных выставок. В 1907-14 гг. жил в Париже, в 1914-20 гг. – в США, работал в области портрета и монументальной скульптуры. В 1921 г. вернулся в Европу. Сначала жил в Париже, затем с 1932 г. поселился в Палланце на вилле Кабьянко. Эпизодически занимался живописью, пастелью и акварелью.

П. П. Трубецкой. «Портрет княгини М. Н. Гагариной». Гипс. 1898 г.

Пластику Трубецкого отличает «вибрирующая» поверхность, передающая эффект погружения в воздушную среду, отсутствует натуралистическое воспроизведение предметной фактуры. Заострённая характерность образов и введение жанровых элементов способствуют впечатлению скоротечности изображённых ситуаций. К миланскому периоду относятся портрет А. Т. Мещерского (1895), «Амазонка» (1896), «Сидящая дама» (1897). Продолжал работать преимущественно в жанре портретной статуэтки, часто обращаясь к двойному портрету, иногда вводя изображения собаки («Мать с ребёнком» 1898; «Левитан», 1899; «С. Ю. Витте с сеттером», 1901), а также бытового жанра («Московский извозчик», 1898). В 1899-1906 гг. работал над конным памятником Александру III в Санкт-Петербурге (открыт в 1909 г.), который вызвал широкую дискуссию. Образ императора-богатыря на упирающемся коне стал своеобразным антиподом «Медному всаднику» Э. М. Фальконе .

Трубецкой оказал влияние на поколение русских скульпторов нач. 20 в., в частности на А. Т. Матвеева и В. Н. Домогацкого.

ТУЛУ?З-ЛОТРEК(toulouse-lautrec) Анри де (полное имя Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа) (1864, Альби – 1901, Мальроме, близ Бордо), французский живописец и график, один из крупнейших мастеров постимпрессионизма . Происходил из древнего аристократического рода графов Тулузских. В 14 лет сломал ногу и остался калекой. Обучался живописи в академической мастерской П. Бонна. В 1884-85 гг. поселился на Монмартре, который тогда был центром парижской художественной богемы. Дружил с певцами, певицами и танцорами кафешантанов, с актёрами цирка, с женщинами полусвета, которые стали героями его картин. Любимым художником Лотрека был Э. Дега ; во многом под его воздействием формируется собственный стиль художника, где главенствуют рисунок, линия. В свои композиции он вносил элементы гротеска, иронии. Лотрек умело строит динамичные мизансцены, подмечает характерность поз и жестов, передаёт эффекты резкого искусственного освещения («Бал в “Мулен-де-ла-Галет”», 1889; «В “Мулен-Руж”», 1892; «Танец в “Мулен-Руж”», 1890; «Со своей милой», 1891; «Певица Иветт Гильбер», 1894; «Модистка», 1900). В 1892-95 гг. Лотрек пишет множество сцен из жизни домов терпимости, изображая усталые, лишённые надежды лица, полные горестных раздумий и одиночества, в привычной для них обстановке («В салоне на улице Де-Мулен», 1894-95). Утончённость контуров фигур, празднично яркий колорит картины лишь оттеняют жёсткую объективность, с которой Лотрек трактует лица своих героев.

А. де Тулуз-Лотрек. «Жанна Авриль». 1893 г.

А. де Тулуз-Лотрек. «Певица Иветт Гильбер». 1894 г. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва

С 1891 г. художник создаёт афиши в технике литографии для «Мулен Руж» – едва ли не первые плакаты в истории искусства. Именно в этих произведениях полно и самобытно раскрылся его талант. Лотрек обессмертил актрис Монмартра, гротескно заострив суть их творческой индивидуальности (афиши «Аристид Брюан в своём кабаре», 1893; «Жанна Авриль», 1893, и др.). Афиши мастера отличает экспрессивная и энергичная манера, смелые ракурсы и динамичность линий. В них он выступает мастером эпохи модерн , опирающимся на опыт японских ксилографов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: