Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ушаков первым в России задумал анатомический атлас (работа не сохранилась). Помимо икон, он писал парсуны , миниатюры, фрески , руководил монументальными росписями в Московском Кремле, чертил географические карты и планы, создавал рисунки для гравёров и сам занимался офортом («Семь смертных грехов», 1665).

Ф

ФАВOРСКИЙВладимир Андреевич (1886, Москва – 1964, там же), русский график и живописец, теоретик искусства. Народный художник СССР (1963), действительный член АХ СССР (1962). Учился в студии К. Ф. Юона в Москве (1903-05) и школе Ш. Холлоши в Мюнхене (1906-07). Занимался искусствоведением в Мюнхенском (1907-06) и Московском (1907-13) университетах. Член художественного объединения «Четыре искусства» (1924-28).

Известен прежде всего как мастер книжной иллюстрации в технике ксилографии («Фамарь» А. П. Глобы, 1923; библейская «Книга Руфь», 1925; «Новая жизнь» Данте, 1934; «Рассказы» Б. А. Пильняка, 1932, и др.). Разработал стройную теорию оформления книги, согласно которой книга является «инструментом для чтения», целостным организмом. Все её элементы (начертание шрифта, формат , композиция страницы, стиль иллюстраций) должны быть подчинены задаче выявления основной идеи автора и представлять собой художественное целое. В иллюстрациях Фаворского нет подробного рассказа, но воссоздаётся сам «дух» литературного произведения, преобладает эпическое начало. Лаконичный стиль мастера, сохраняющий цельность плоскости листа, отличается выразительностью линий и плотной чёрной штриховкой. С сер. 1930-х гг. Фаворский часто использовал белый штрих, активнее передающий светотень. В 1940-е гг. его произведения обретают черты классичности («Сонеты» У. Шекспира, 1948; стихи Р. Бёрнса в переводах С. Я. Маршака, 1950; «Слово о полку Игореве», 1953; «Борис Годунов», 1956, и «Маленькие трагедии», 1961, А. С. Пушкина).

Фаворский создавал также станковые гравюры, среди которых преобладают романтические исторические портреты («Ф. М. Достоевский», 1929; «Пушкин-лицеист», 1935; серия «Великие русские полководцы», 1945-47). С 1942 г. обращался, наряду с ксилографией, к технике линогравюры , выявляя её декоративные и публицистические возможности («За мир», 1959). Работал в области монументальной живописи (работы не сохранились) и для театра.

Фаворский проявил себя как выдающийся педагог: преподавал во Вхутемасе – Вхутеине (1920-30), где в 1923-25 гг. был ректором; в Полиграфическом институте (1930-34), Институте изобразительных искусств (1934-38), Институте прикладного и декоративного искусства (1942-48) в Москве. Его учениками были А. Д. Гончаров, А. А. Дейнека , Ю. И. Пименов . Творчество Фаворского оказало значительное влияние на русское искусство советского периода, в особенности на графиков и художников «сурового стиля» . Теоретические труды Фаворского остаются актуальными и в наши дни.

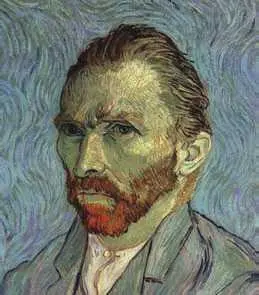

ФАКТУ?РА(от лат. factura – обработка, строение) в изобразительном искусстве, характер поверхности художественного произведения, её обработки. В живописи фактура определяется особенностями наложения красок на холст и зависит как от стиля эпохи, так и от личного темперамента художника. До 19 в. в картинах преобладала «скрытая», гладкая фактура. Живописцы писали жидкими красками, незаметными мазками, с помощью тонких кистей. Лишь некоторые из старых мастеров ( Тициан, Рембрандт , Ф. Халс ) прибегали к «открытой» фактуре, накладывая мазки свободно, рельефно, что придавало повышенную эмоциональность, взволнованность их картинам. Импрессионисты и постимпрессионисты (В. Ван Гог) использовали «открытую» фактуру как важное выразительное средство.

В. Ван Гог. «Автопортрет». 1889 г. Музей д’Орсэ. Париж. Фрагмент

Рембрандт. «Автопортрет». 1659 г. Национальная галерея искусства. Вашингтон. Фрагмент

Фактура в скульптуре определяется как особенностями материала (гладкая поверхность бронзы, слоистая структура слоновой кости, шероховатая поверхность известняка и т. д.), так и характером обработки поверхности статуи, рельефа и т. д. с помощью специальных инструментов. С помощью различных приёмов обработки поверхности материала (полировки, сверления, резьбы, чеканки и др.) мастер не только «оживляет» камень, но и передаёт собственные эмоции – от созерцательного покоя до взволнованной экспрессии.

ФАЛЬКОНE(falconet) Этьен Морис (1716, Париж – 1791, там же), французский скульптор. Сын столяра. Обучался в Королевской академии живописи и скульптуры в Париже в мастерской Ж. Б. Лемуана (1734-45). Ранняя мраморная статуя «Милон Кротонский» (1754), за которую Фальконе получил звание академика, выполнена в традициях барокко . Работал по заказам фаворитки Людовика XV мадам Помпадур для её парижской резиденции, замков Креси и Бельвю. Приобрёл популярность как автор «Грозящего Амура» (1757) и грациозных женских фигурок в стиле рококо («Психея», 1758). В 1757-66 гг. руководил мастерской Севрской мануфактуры, где изготавливались модели фарфоровых статуэток по рисункам Ф. Буше , самого Фальконе и др. мастеров.

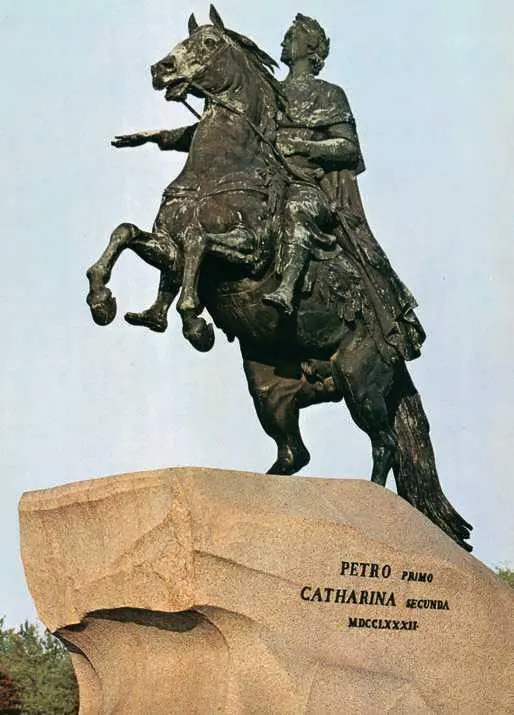

Э. М. Фальконе. Памятник Петру I. 1766-78 гг. Санкт-Петербург

Философ и художественный критик Д. Дидро рекомендовал скульптора императрице Екатерине II как мастера, достойного выполнить монумент Петру I. В 1766-78 гг. Фальконе жил в Санкт-Петербурге, работая над бронзовым памятником Петру I (установлен в 1782 г. на Сенатской площади, ныне – площадь Декабристов). «Медный всадник» стал главным творческим свершением мастера и символом Санкт-Петербурга. В духе идей Просвещения император представлен не только как полководец, но и как законодатель и реформатор страны. Отказавшись от давней традиции, идущей от статуи Марка Аврелия, скульптор изобразил Петра I не спокойно восседающим на коне, а властно останавливающим вздыбленного скакуна на краю обрыва. Голова императора выполнена по модели ученицы скульптора М. Колло . Постаментом для памятника послужила природная скала («гром-камень»), обработанная в виде волны и зримо олицетворяющая образ усмирённой стихии. Вздыбленный конь опирается лишь на задние ноги; дополнительной третьей опорой для многотонной статуи служит змея, символизирующая попранные царём зависть и козни врагов, прикреплённая к хвосту коня.

В России Фальконе создал также два неосуществлённых эскиза памятника Екатерине II. В 1778-80 гг. скульптор жил в Гааге, подготавливая к печати свои литературные работы (изданы в 6 томах в Лозанне, 1781). Значительная часть его трудов посвящена теоретическим основам скульптуры и полемике с современниками по вопросам оценки античного наследия. В 1780 г. Фальконе вернулся в Париж. Последние годы жизни он был прикован к постели параличом и не мог работать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: