Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ФАРOССКИЙ МАЯ?К,см. в ст. Семь чудес света .

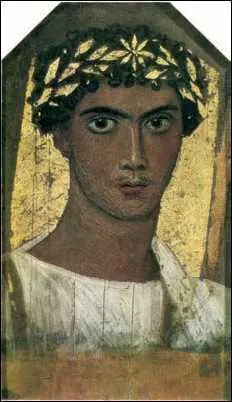

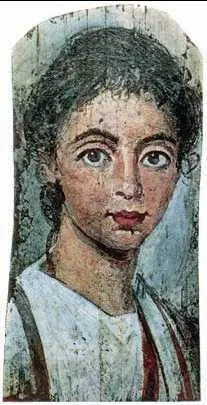

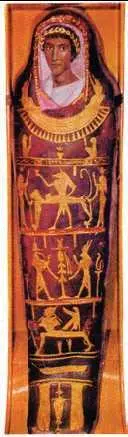

ФАЮ?МСКИЙ ПОРТРEТ,надгробный живописный портрет в Древнем Египте (1-3 вв. н. э.). Получил название по месту первой крупной находки подобных произведений в погребениях на территории оазиса Фаюм на севере Египта (1887). Фаюмские портреты – единственный известный нам образец древней станковой портретной живописи – написаны в технике энкаустики (восковыми красками) или темперой на тонких деревянных дощечках (реже – на холсте). В области Дельты, откуда происходят портреты, сначала греки (с 4 в. до н. э.), а позднее (с 30 г. до н. э.) римляне составляли большинство населения. Они восприняли многие древнеегипетские обычаи, в частности мумификацию; однако вместо условных масок, которые египтяне клали на лицо мумии, стали использовать реалистические портреты. В фаюмских портретах соединились и сложно переплелись египетская незыблемая вера в бессмертие души, эллинистическая просветлённость и жизненная достоверность римского скульптурного портрета. Ранние портреты писались при жизни человека, с натуры, могли вставляться в раму и висеть на стене в его доме. После смерти изображённого их обрезали по краям и вставляли в льняные бинты, обёртывающие мумию (портреты, написанные на холстах, аккуратно нашивались на готовую пелену), так, чтобы портрет помещался точно на лице и заменял погребальную маску. Изображения божеств на погребальных пеленах писались заранее по трафарету, заготовки делались ремесленниками. Их символика выдержана в типично египетском духе, а стиль живописи плоскостно-декоративный. Фигура умершего дописывалась позже, на заказ; по правилам античного искусства, она представала в трёхчетвертном развороте. Отходя от древнеегипетской неподвижности, образ переносился в другое измерение, в сферу человеческих чувств.

«Портрет юноши в золотом венке». 2 в. н. э. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва

«Портрет девушки». Нач. 3 в. н. э. Государственные музеи. Берлин

Саркофаг Артемидора. 2 в. н. э. Британский музей. Лондон

Фаюмские портреты условно подразделяются на две группы: ранние, 1-2 вв., выполненные в реалистической манере, и поздние, кон. 2-3 в., более условные. Среди них можно выделить близкие по типу изображения бородатых мужчин, юношей, детей, женщин, супружеских пар. Композиция портретов в целом была стандартной – изображалась лишь голова и верхняя часть плеч. Тем не менее каждый из портретов своеобразен и неповторим. Во 2-3 вв. христианское вероучение начало оказывать ощутимое воздействие на разные области жизни, хотя эта религия ещё не была господствующей. В искусстве произошёл отказ от прежних идеалов античного реализма, художники предпочитали схематические и символические изображения. Портреты уже не писались с натуры, объёмность форм сменилась плоскостной декоративностью. В поздних портретах усиливалась условность в трактовке лица и одежды, возрастала роль силуэтности, что сближало этот стиль с иконописью . Художники особенно выделяли и увеличивали глаза; в фаюмских портретах эта черта, характерная для древнеегипетской маски, придавала образам аскетическую экспрессию. Поздние портреты писались жидкой темперой, которая наносилась ровным слоем и создавала гладкую поверхность. Однако и такие условные портреты нередко обладали выразительной, индивидуальной характеристикой.

Самыми значительными собраниями фаюмских портретов располагают музеи Каира, Берлина, Лондона и Парижа, а также Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

ФЕДOТОВПавел Андреевич (1815, Москва – 1852, Санкт-Петербург), русский живописец и рисовальщик, один из основоположников русской бытовой живописи . Родился в семье бывшего суворовского солдата, получившего за свои заслуги дворянство. Окончив с отличием Первый московский кадетский корпус (1833), был направлен в Санкт-Петербург для службы в лейб-гвардии Финляндском полку. Творческая одарённость Федотова проявилась ещё в ученические времена: он увлечённо зарисовывал своих сверстников, создавая шаржи и портреты. В свободное от воинской службы время посещал рисовальные классы Петербургской академии художеств (1835-45), создавал тщательно выписанные акварельные портреты сослуживцев и сцены из полковой жизни («Бивуак лейб-гвардии Гренадерского полка», «Бивуак лейб-гвардии Павловского полка», 1841-42). Испытывая неодолимое влечение к искусству, вышел в отставку (1844). В этом нелёгком решении его укрепили поддержка баснописца И. А. Крылова и горячо почитаемого начинающим художником К. П. Брюллова .

В ранних графических сериях, выполненных сепией , следуя «страсти к нравственно-критическим сценам из обыкновенной жизни», Федотов продолжает традицию У. Хогарта , используя также некоторые приёмы живописи «малых голландцев» , произведения которых он копировал в Эрмитаже, насыщая ткань своих произведений «говорящими» деталями («Кончина Фидельки», «Следствие кончины Фидельки», «Бедной девушке краса – смертная коса», все – 1844-46). В картине «Свежий кавалер» (1846) мелкий чиновник, получивший крестик, означавший присвоение нового чина, встав утром после вчерашней попойки, кичится своей наградой перед кухаркой. Ирония в ранних произведениях Федотова сочетается, по выражению самого художника, со стремлением «ожемчуживать равно и слезу горести, и слезу радости». Счастливая гармония сатиры с поэзией отличает самую знаменитую картину «Сватовство майора» (1848) и написанный годом позже «Завтрак аристократа» (см. илл. на с. 69). Комизм ситуации возникает из мелкого тщеславия, заставляющего купца выдать дочь за майора-дворянина, а обедневшего «аристократа», тщательно создающего имидж преуспевающего человека, спешно прятать свой убогий завтрак (кусок чёрствого хлеба), заслышав стук в дверь нежданного гостя. Мечтая исправлять нравы, Федотов задумал сатирическое издание совместно с гравёром Е. Е. Бернардским, создав для него ок. 30 карандашных рисунков с текстом; однако арест Бернардского, уличённого в связях с петрашевцами, разрушил этот замысел.

П. А. Федотов. «Сватовство майора». 1848 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: