Станислав Зигуненко - 100 великих рекордов авиации и космонавтики

- Название:100 великих рекордов авиации и космонавтики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-1925-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - 100 великих рекордов авиации и космонавтики краткое содержание

Эта книга — о том, как человек, вопреки своей биологической природе, не давшей ему крыльев, в дерзновенных исканиях сумел подняться над землей. Легендарные воздухоплаватели древности и изобретатели аэростатов, герои, пытавшиеся на хрупком дирижабле достичь Северного полюса, первые пилоты, — без их подвига не было бы нынешнего триумфа авиации и космонавтики. Читатель узнает, как бесстрашные летчики-стратонавты еще до полета Юрия Гагарина вышли на границу с космосом, какие легенды окружают авиацию Третьего рейха и историю первых космонавтов, какими будут космические станции и корабли в уже наступающую эпоху межпланетных перелетов.

100 великих рекордов авиации и космонавтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Закончив служить, Росси стал гражданским пилотом, летал на Douglas DC-9 и Boeing 747 компании Swissair. В настоящее время Ив — командир экипажа огромного Airbus.

А в свободное от работы время Ив Росси перепробовал немало экстремальных видов спорта. Он — опытный парашютист, скайдайвер и скайсерфер, пара- и дельтапланерист.

В 1996 году Ив попал в Книгу рекордов Гиннесса как первый скайсерфер, прыгнувший с вершины купола воздушного шара. В том же году он вновь поставил еще один экстремальный рекорд: совершил полет, держась руками за крылья двух бипланов.

Эффектное шоу Ив продемонстрировал в фильме «Сверхзвуковой серфер», пролетев верхом на масштабной модели сверхзвукового истребителя Mirage III вместо серфа.

С 1999 года Росси разрабатывал надувное крыло собственной конструкции, которое в 2002-м позволило ему преодолеть 12 км, разделяющие берега Женевского озера. Тогда же спортсмен вплотную подошел к идее установить на крыло двигатель.

Немецкая компания JetCat, которая производит турбореактивные и газотурбинные двигатели для масштабных радиоуправляемых моделей самолетов и вертолетов, предоставила ему несколько двигателей для экспериментов.

Первая попытка совершить полет состоялась в марте 2003 года. Однако надувное крыло, которое казалось удобным потому, что России мог надуть и расправить его, после того как выпрыгнет из самолета, в данном случае было непригодно. Оно недостаточно жестко, чтобы нести на себе реактивные двигатели.

К 2004 году Ив Росси завершил разработку складного жесткого крыла. Однако попытавшись продемонстрировать его на крупнейшем авиашоу в Аль-Аине (ОАЭ), Ив вошел в штопор и с трудом вышел из положения, приземлившись лишь на запасном парашюте, — основной купол был порван вышедшим из повиновения крылом.

Лишь 24 июня 2004 года пилот достиг успеха. Он выпрыгнул из самолета над швейцарским городком Ивердон на высоте 4000 м и, спустя пару секунд раскрыл крыло с двумя реактивными двигателями. Планируя, он снизился до 2500 м над землей и включил двигатели. На высоте 1600 м он вышел на стабильный горизонтальный полет, развил скорость около 190 км/ч и поддерживал ее в лечение четырех минут. Затем Ив сложил крылья, раскрыл парашют и благополучно приземлился.

«Я испытывал абсолютную свободу в трех измерениях, — делился впечатлениями Ив. — Я был птицей!»

Реактивное крыло доказало свою работоспособность и в тот же день было запатентовано. Однако предстояло еще много работать, чтобы довести революционный летательный аппарат до совершенства.

Целый год работы ушел на создание новой модели крыла с четырьмя двигателями JetCat Р200. Установка дополнительных двигателей — это серьезный риск для пилота. Температура выхлопных газов «игрушечного» Р200 достигает 690 °C, при этом сопла двигателей находятся в непосредственной близости от ног летчика. В одном из экспериментов Росси пилотировал крыло с шестью двигателями, однако эта попытка завершилась неудачей.

Новое крыло с размахом три метра и четыре реактивных двигателя обеспечили аппарату ожидаемую маневренность и стабильность. Полет в швейцарском городе Бексе в ноябре 2006 года длился 5 минут 40 секунд.

В настоящее время Ив Росси работает над постройкой новой модели летательного аппарата. Он собирается взлететь на нем прямо с земли и выполнить несколько фигур высшего пилотажа. Если это ему удастся, тогда, возможно, вскоре мы сможем говорить о возникновении нового вида личного транспорта.

Спасительный «волан»

Специалисты не однажды пытались заменить парашютный купол каким-либо иным приспособлением. Однако многочисленные приспособления оказывались малопригодными практически. Но вот, похоже, ныне кое-что начинает получаться.

Способствовали тому космические полеты. Ведь подняться в космос — лишь половина дела. Здесь, как и в горах, подняться вверх проще, чем затем благополучно спуститься. Поэтому и в СССР и в США — ведущих космических державах мира — издавна вкладывались огромные средства в разработку технологии эвакуации астронавтов и дорогостоящего научного оборудования с орбиты.

Первоначально для спуска с орбиты применялись (и применяются поныне) баллистические капсулы «Радуга», «Бор-5» и другие. Суть такого спуска заключается в следующем. Груз закладывается в прочный контейнер, который сбрасывается с борта спутника или орбитальной станции с таким расчетом, чтобы он летел вниз, подобно камню. На заключительной стадии скорость падения может быть уменьшена с помощью тормозных парашютов. Но в основном расчет на то, что капсула сама притормозит за счет трения о воздух в плотных слоях атмосферы. А также на то, что и она сама и помещенный в нее груз достаточно прочны, а потому выдержат жесткое приземление. Понятное дело, таким образом десантировать с орбиты, скажем, людей нельзя. Кроме того, к недостаткам такого способа можно отнести малую вместимость капсул и невозможность достаточно точно направлять их спуск в заданный район.

Поэтому в пилотируемых полетах спуск осуществляется с помощью спускаемых аппаратов, которые имеют аэродинамическую поверхность, позволяющую более-менее управлять спуском при входе в плотные слои атмосферы. На заключительном этапе раскрывается парашютная система. И наконец, жесткий толчок о землю смягчается с помощью твердотопливных ракетных двигателей, включающихся в самую последнюю секунду спуска.

Однако и здесь есть свои недостатки. Парашютный спуск тоже плохо управляем, требует тщательного слежения за состоянием куполов, не всегда надежен. Так, скажем, гибель космонавта-испытателя В. М. Комарова отчасти можно отнести и на счет парашютной системы.

Появление космических кораблей многоразового использования, казалось, решило проблему доставки и возвращения грузов в принципе. Но и тут все оказалось не так просто. Дело в том, что запуск одного «шаттла» — сверхдорогое удовольствие. Одно «шоу» на мысе Канаверал стоит примерно 500 млн долларов. Поэтому специалисты и поныне продолжают поиски альтернативных технологий доставки грузов с орбиты.

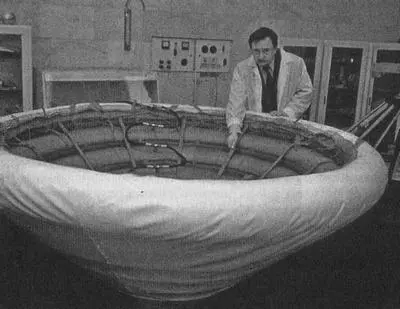

Одна из них — использование надувных конструкций. Ее еще в середине 80-х годов XX века предложили специалисты Научно-исследовательского центра имени Г. Н. Бабакина. За два десятилетия в результате многолетних экспериментов здесь был разработан аппарат «Демонстратор-2».

По словам одного из разработчиков этой конструкции, начальника сектора проектного отдела НИЦ Олега Власенко, в рабочем положении «Демонстратор» напоминает перевернутый зонт или большой волан для игры в бадминтон. При вхождении в плотные слои атмосферы пластиковые «спицы» этого «зонта» наполняются газообразным азотом, и он раскрывается. В сложенном виде аппарат помещается в защитную капсулу, где и хранится до момента использования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: